premium

-

「改正入管法と育成就労制度」

2024年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、21日に公布されました。技能実習制度を解消し、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を新たに創設し、特定技能制度と連続性をもたせることで外国人材が日本国内でキャリアアップできる制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材の確保を目指すことになりました。

2024/08/30

-

第252回: マネジメントシステム規格の普及は今なお世界的に進んでいる

さまざまな国際規格を発行している国際標準化機構(International Organization for Standardization/ISO)は、各種マネジメントシステム規格による認証取得件数を集計して毎年発表している。今回はその最新版である「ISO Survey 2022」をもとに、世界各国におけるマネジメントシステム規格の普及状況を見ていきたいと思う。

2024/08/28

-

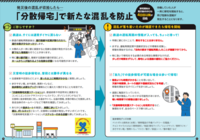

一斉帰宅抑制後の帰宅許可をいつ誰がどう出す?

南海トラフ地震臨時情報による巨大地震注意の呼びかけが終了しました。とはいえ、リスクが去ったわけではありません。首都直下地震も含め、次の巨大地震への備えを根本から見直す必要があると考えます。7月には、内閣府の帰宅困難者対策ガイドラインも改定されたところ。企業BCPの視点から、いま一度、企業の帰宅困難者対策を考えます。

2024/08/26

-

気候変動の未来に向けた3つの問い

ここまで、さまざまな観点から気候変動によって変わりつつある、あるいは停滞したままの経済社会の様相を見てきました。最後に、この現状を将来に照らし、3つの疑問に置き換えてみます。それは「私たちの意識は変われるのか?」「エネルギーはどうなるのか?」「地球の気候はどう変化するのか?」。これらの解説をもって第一部のまとめとします。

2024/08/22

-

もしあなたならフワちゃんの炎上をどう収束させるか?

ソーシャルメディアの普及により、企業のレピュテーションリスクは飛躍的に高まっています。最近発生したタレント「フワちゃん」のSNS炎上事例は、その典型例と言えるでしょう。リスク管理と広報の戦略的統合アプローチの重要性と実践方法について、フワちゃんの事例と、アメリカのPR専門家レイチェルさんのTikTok炎上事例を比較しながら論じていきます。

2024/08/22

-

通報者を探し出して処分したのはなぜか兵庫県、告発した職員死亡

兵庫県の内部告発文書を作成した前西播磨県民局長が7月7日に「死をもって抗議する」との言葉を残し、自死したことが報じられました。なぜ、このような事態に至ってしまったのでしょうか。1つに公益通報者保護法の理解不足がありました。それ以上に本質的な原因は、問題発生時のリーダーの初動にあったと言えます。

2024/08/21

-

第251回: 損害保険市場の世界的なトレンドをつかむ

今回紹介させていただく報告書は保険市場の状況を四半期ごとにまとめたもの。保険商品(product)ごとのトレンドが地域ごとにわかりやすくまとめられている。

2024/08/21

-

「南海トラフ地震臨時情報」が発令されたなら

2024年8月8日、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。南海トラフ地震臨時情報に関する解説と対策のポイントについて説明します。

2024/08/20

-

日高豪雨――8月の気象災害―

2003(平成15)年8月の台風第10号は、この年2個目の上陸台風である。沖縄県から北海道まで、すべての都道府県に影響を与えた。中でも、北海道の日高山脈の西側に位置する日高地方の豪雨被害が顕著であった。北海道では台風接近前から、防災関係の各機関が特別態勢を敷いて警戒にあたったが、結果的に様々な課題が残った。この災害を契機に、北海道では、北海道開発局、札幌管区気象台、北海道庁の三者による防災情報の共有に向けた動きが起こり、防災関係機関が連携して災害に備える体制が構築・強化される端緒となった。こうして、北海道の防災体制に一石を投じたこの豪雨は、道内の防災関係者から「日高豪雨」と呼ばれるようになった。

2024/08/18

-

自然災害と企業の責任~自然災害から従業員を守る防災対策~

日本は「災害大国」といわれ、世界的に見ても地震、台風、豪雨などの自然災害の多い国です。大規模地震発生の可能性は、南海トラフ地震が70%から80%、首都直下地震は70%とされています。2024年8月8日、宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、気象庁は、「南海トラフ地震臨時情報」の運用が開始されて以降はじめて、「巨大地震注意」を発表しました。

2024/08/17

-

南海トラフ地震臨時情報への対応の検証

初となる南海トラフ地震の「臨時情報(巨大地震注意)」の発表から1週間が経過した8月15夕方5時、後発地震に備えた呼び掛けは終了した。今後も臨時情報は何度も発表される可能性はある。似た制度として2022年度からは北海道・三陸沖後発地震注意情報の運用も開始されている。臨時情報を初めて知ったという人も少なくないはずだが、各企業では、臨時情報に対し、どのように対応したのかを、早急に検証することが求められる。

2024/08/17

-

BCPは経営の不確実性に追従する

BCPの計画と現実とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いの原因と対処を考える本連載。現在は第2章「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回も前回に引き続き、事業継続戦略とは何かについて、筆者の考えを語ります。

2024/08/16

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その2

「BCPに対する経営層の意欲を高めるにはどうすればいい?」「BCP訓練にコンサルタントの協力は必要?」など、危機管理には悩みが尽きません。本紙はこの半年間で聞いた読者の声を集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/15

-

事業中断を前提に、競争優位性を高める

欧州の金融業界がリードしてきたオペレーショナル・レジリエンスが、日本でも広がりはじめた。2023年4月に金融庁が「オペレーショナル・レジリエンス確保に向けた基本的な考え方」を公表し、金融業では取り組みに拍車がかかる。一方、他の業界では緒に着いたばかりというのが現状だ。オペレーショナル・レジリエンスとは、どういう「能力」を指すのか、KPMGのパートナーである関憲太氏に聞いた。

2024/08/09

-

「社員を守らない会社」と批判されるリスク

先月、セガが社員への誹謗中傷に法的措置を行ったとするリリースを公開しました。ネットでの誹謗中傷に対し、被害を受けた社員個人ではなく、企業が法的措置を行った事例は記憶にありません。調べてみると、業務を遂行するなかでの被害、つまり「カスハラ」の可能性がありそうです。今回は、企業のカスハラ対応にかかるリスクを考えます。

2024/08/09

-

サイバーセキュリティの統制が甘すぎる

企業や組織にとってサイバー攻撃は、外から突然やってきて事業に打撃を与える点でまさに「災害」です。ただ、そこにBCPで対応するという表現にやや違和感を覚えるのは、サイバー攻撃には災害などとは別の内部統制が必須だと思うからです。厳しいサイバーセキュリティ統制が求められる欧米と比較しながら、日本企業に求められる対応を解説します。

2024/08/09

-

ジオエンジニアリングは夢の技術か?

地球温暖化による最悪の影響を避け、現状を打破しようというテクノロジーが研究されています。太陽光を遮り地球を冷ます、温室効果ガスを回収して貯蔵する、いわゆる「ジオエンジニアリング」がそれ。多くの先進国や新興国がこの技術を支持していますが、否定的な声も少なくありません。今回はジオエンジニアリングのリスクを考えます。

2024/08/08

-

日食現象で太陽光発電が機能しない

日食による、太陽光発電の発電量急減/低下問題は、いつ発生するか予測不能な自然災害等の、マルチハザード対応と異なり、特定の場所に固定すれば、数十年に一度、「予定された日時に必ず発生する」ハザードとリスクである。また、地域的に限定されるような、既存の狭い範囲での自然災害とは異なり「日本全域に影響」する「広域で大規模」な、ハザードとリスクとなる。

2024/08/07

-

リスク管理のフレームワーク「3ラインモデル」を考える

リスク管理フレームワークである「3ラインモデル」を採用する企業が増えています。各ラインの役割がより柔軟に定義され、協力と統合が強化されている「3ラインモデル」を、従来の3つのディフェンスラインモデルと比較し、導入時のポイントについて解説します。

2024/08/06

-

エマージングリスクと不確実性への対応

今後大きく変化する環境の下で、企業がさらにリスク管理を進化させていくためには、現時点でリスクの概要を十分捕捉できておらず管理対象として消化し切れていない「不確実性」に挑戦していく必要がある。

2024/08/06

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その1

「従業員の災害ボランティア活動にルールは必要?」「家庭防災への支援はどこまでやればいい?」など、危機管理には明確な答えが存在しないケースが少なくありません。本紙はこの半年間で聞いた読者の悩みを集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/05

-

生成 AI を活用している企業 17.3%=リスク対応については「部門は決まっていない」が最多

帝国データバンクは8月1日、生成AI活用状況に関する調査結果を発表した。それによると、生成AIを活用している企業は17.3%、「活用していないが検討中」は 26.8%となった。

2024/08/02

-

第250回:欧米企業の意思決定に影響を及ぼすメガトレンド

今回は、さまざまなリスクや人的課題に影響するメガトレンドに対して、欧米の経営層がどのように意思決定をしようとしているかを調べた報告書を紹介する。気候リスクへの対策はなかなか進んでいないのが実情のようだ。

2024/07/30

-

大規模地震発生時における適切な行動判断のための情報提供シナリオを提示

内閣府はこのほど「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」を改訂した。従来の3日間の「一斉帰宅抑制」の基本原則を維持しつつも、帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供のあり方と、一斉帰宅抑制後の帰宅場面における再度の混乱発生の防止の観点を新たに加えた。

2024/07/30

-

都内企業のBCP策定頭打ち=都道府県では高知が最多

帝国データバンクが事業継続計画(BCP)に対する東京都内企業の意識調査(2024年)によると、事業継続計画(BCP)を「策定している」とした割合は23.2%と、前回調査(2023年5月)から0.4ポイント減少し、ほぼ横ばいとなった。

2024/07/29

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)