教育・ハウツー

-

「法的に問題ない」「仕方がない」「大したことない」

平時では聞き流される言葉でも危機時には誤解を生む、批判の対象となる危険性のある言葉を「危機時のNGワード」と定義しています。本コラム読者の方から「NGワードを解説してほしい」という要望もありましたし、頻繁に質問もされるので今回はこのNGワードについて解説します。

2019/08/20

-

バックグラウンドチェックで危険関係者排除

ゴルフ界最高峰の大会であるPGA TOURトーナメント、そのひとつが今年日本で初めて開催されます。ゴルフは詳しくないという方もタイガー・ウッズの名前は聞いたことがありますよね。日本はもとより世界中に多くのファンを持つウッズ選手がこの大会への参加を表明しました。チケットの争奪戦は必至です。また、日本で初開催となるため、大会を盛り上げたいという人も多く、大会ボランティアへの応募も非常に多かったようです。

2019/08/09

-

夏に電車が停電したら、煙突効果を利用

まだまだ暑い日が続きます。連日37度越えの地域があるなんてひどすぎますね。そんな中、停電により、エアコンの切れた車内で熱中症となった乗客が緊急搬送されたニュースがありました。

2019/08/09

-

防災の切り札、広がれシェアリングの輪

皆さん暑い夏、いかがお過ごしですか?! 梅雨冷えが続き「夏よ、早くこ〜い!」と思っていたのに、いざ夏が来ると、暑くてとろけそう。「早く夏終わってくんないかな?」と文句を言いながら、炎天下のイベントなどを楽しんでいる赤プルです。

2019/08/08

-

あまり知られていないエボラ出血熱(前編)

コンゴ民主共和国(旧ザイール、以下コンゴ)から帰国した埼玉県の70代女性のエボラ出血熱感染が疑われ、結果は陰性でしたが注目を集めました。エボラ出血熱は、アフリカで認められるエボラウイルスによる感染病です。感染症新法では一類感染症に分類される、死亡率の極めて高い、日本国内には存在しない最も危険度の高い疾病の一つです。エボラ出血熱患者全てに出血症状が認められるわけではないため、国際的にはエボラウイルス病と呼称されています。

2019/08/08

-

災害弔慰金、関連死でも受け取り可能

災害弔慰金法は、「災害により死亡した者の遺族」へ災害弔慰金(250万円または500万円)を支払うとしています。「災害により死亡」とは、災害時における直接死(圧迫死、溺死、焼死等)の場合と、いったん助かったがその後に災害の影響で亡くなる「災害関連死」の場合があります。正確にいえば、災害関連死とは「災害による直接死以外で、災害と死亡との間に相当因果関係が認められる死亡」ということになります。

2019/08/07

-

「安全は他者に対する敬意の表れである」

前回コンシューマビジネスのCEOであるJeff Wilke(ジェフ・ウィルケ)が安全の文化をアマゾンに持ち込んだという話をさせて頂きました。その中で取り上げたSPACER、これはS=Safety(安全)、P=Purpose(目的)、A=Agenda(議題)、C=Code of Conduct(行動規範)、E=Evaluate(評価)、R=Roles(役割)という構造で会議を行っていくというものですが、その先頭にあるのがSafety(安全)です。アマゾンのオペレーション部門の会議では常に安全から始まります。それは実際にどのようなものなのか、会議の光景を交えながら説明させて頂きます。

2019/08/06

-

米の質を高めれば被災者の健康が改善される!

普段、私たちが食べている主食は、米以外にパンや麺などさまざまですが、東日本大震災で最もよく食べられたのは米でした。熊本地震でも、国がプッシュ作戦で食料支援した主食のうち最も多かったのは米です。米飯の比率は食料全体の支援の約半量を占めました。米飯が果たす役割はそれだけ大きいと考えられます。そこで、今回は米の質を高める提案をしたいと思います。なぜなら、これまでの回で指摘してきたように、災害時は普段の食事に比べて栄養が不足し健康を保ちにくいからです。主食だけで、おかずが無いというお粗末な状況に陥ることもこれまでに紹介してきた通りです。

2019/08/06

-

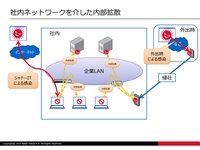

企業内感染の脅威、自分の端末が踏み台に

前回はインターネットからの攻撃とその診断に関して触れました。今回は社員端末など内部からの感染について取り上げていきます。皆さんは日ごろ、どのような業務端末を利用していますか? 営業など外出の多い方ならば、下記のような端末を所持しているのではないでしょうか。

2019/08/05

-

第2回 トイレ問題は命にかかわります

前回の記事では、「水洗トイレはシステムであること」「トイレは、備えや支援から抜け落ちること」「排泄は待ったなしであること」を書きました。 簡単にまとめると、大きな地震や水害のときは水洗トイレが使えなくなります。ですが、発災後6時間以内に約7割の人がトイレに行きます。トイレの備えがなければ、トイレが大小便で一杯になり劣悪な衛生状態となります、という話でした。 もちろん劣悪なトイレは超不快なので、それだけでも問題なのですが、そこが問題の本質ではないのです。先に結論を言うと、トイレ問題は命にかかわります。トイレ問題が引き起こす2つの深刻な事態とは「一人一人の健康被害」と「集団での感染症」です。いずれも関連死につながる重大な課題として認識すべきです

2019/08/02

-

勤務が長い「お局様」の事件簿

前回のコラムでは、美人局(つつもたせ)のような事件簿を紹介しましたが、今日は社内の女性、特に「お局様」と呼ばれる女性が起こした事件についてお伝えしたいと思います。

2019/08/02

-

第11回:BCPの文書の成り立ちについて

「計画書」と名前のつく社内文書は多々あるが、BCP(事業継続計画)というドキュメントは、他の社内文書に比べて今ひとつ形が捉えにくいと感じている人も少なくない。例えば○○製品開発計画とか○○プロジェクト計画書といったものは、アイデンティティがはっきりしている。しかしBCPは、一見すると規定文や指示書のようでもあるし、防災マニュアルや業務手順書のようでもある。

2019/08/01

-

特別支援学校での福祉避難所開設訓練

2019年7月24日、東京都大田区で矢口特別支援学校の「福祉避難所開設訓練」が行われました。福祉避難所の指定は全国で2万カ所を超えていますが、ほとんど訓練ができていません。その中で、矢口特別支援学校の福祉避難所開設訓練は今年で7回目になります。今回、初めて訓練の現場を見学させていただいたので、その様子を報告します。

2019/07/31

-

災害弔慰金、遺族と行方不明者家族に最大500万円

災害弔慰金(さいがいちょういきん)は、一定規模の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)により亡くなった方や行方不明になった方のご家族に対し支払われる見舞金です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」(災害弔慰金法)が根拠になっています。

2019/07/31

-

第75回:BCMの関係者が考える組織のレジリエンス

BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCI(注1)は、組織のレジリエンスに関するアンケート調査の結果を『Organizational resilience: Perspectives from the industry』という報告書として2019年7月に発表した。アンケート回答者の多くがBCI会員(つまりBCM関係者)だと思われることから、この調査結果はあくまでもBCM関係者が組織のレジリエンスをどのようにとらえているかを表すものと考えるべきであろう。

2019/07/30

-

自助、共助、公助から考える京アニ事件

京アニ(京都アニメーション第1スタジオ)で7月18日、放火事件が発生し、取り返しのつかない痛ましい悲劇が起きました。 私は、この事件をテレビや新聞報道で見たとき腑に落ちない点がいくつかありました。そこで7月26日、火災現場を訪ねてみることにしました。同時に宇治市役所総務課、観光振興課、宇治市消防本部などを取材訪問しました。また京アニ第1スタジオの近隣住民にもお話をうかがいました。そこで得た貴重な情報を取り入れながら、疑問点を解きほぐしてみたいと思います。それは3つの視点、すなわち、会社とその構成員の自助、共助としての地域の役割、事件を取り巻く公助の役割で、順番に述べたいと思います。災害食とはかけ離れた内容ですが、自助、共助、公助という枠組み、そして本気で考えることはどの事故も災害も共通に求められるものです。

2019/07/30

-

ジカ熱、小頭症など胎児に悪影響

ジカ熱は、ヤブカ属の蚊によって媒介されるジカウイルスによる感染病です。ジカウイルスは、元々野生動物(主にサルと考えられています)と蚊の間で感染サイクルができているのではないかと考えられています。ジカ熱の症状はデング熱に類似しますが、より軽症といわれています。ジカウイルス感染症は、2016年2月5日に感染症新法で四類感染症に指定されました。ジカウイルス病と先天性ジカウイルス感染症に病型で分類されています。

2019/07/29

-

最終回:事例からの示唆と創造的対応への道まとめ

これまで8回にわたりお付き合いいただきましたキャピタル概念と災害対応についての連載は、本日で最後となります。これまでご紹介した事例と対応を振り返りながら、これからのあるべき「災害対応エコシステム」について考えたいと思います。

2019/07/26

-

水害後の子どもの清掃、NGのワケ

日本だけでなく世界中で水害や洪水の話題が絶えませんね。

2019/07/26

-

惨事報道のあり方について

ほぼ毎日のように、世界中で起こった災害、戦争や紛争、残虐な事件、悲惨な事故、テロや殺人犯罪、動物や子どもへの虐待など、さまざまな暴力的な画像や悲しい映像がSNSやテレビ、週刊誌、中吊り広告などから否応なしに伝わってくる。

2019/07/25

-

判断力が試される本格的訓練を受けました

「災害対応力講習 [基礎訓練編]〜発災後の72時間を生き延びるために〜」を受けさせていただきました。

2019/07/25

-

突然の脅迫文! その時すべきことは?

2000年6月某日朝、製薬メーカーA社宛てに1通の速達郵便が届きました。 封筒には「現金2000万円を支払わなければ、異物を混入した目薬をばらまく」と書かれた脅迫文と共に、A社製の目薬が同封されていました。その目薬は2層に分離している状態で、肉眼でも異物が混入されたものだと判るほどでした。 A社は目薬の販売では国内トップの地位を占める製薬メーカーで、脅迫文が送られてきた6月は、海水浴やプールが徐々に始まる時期で目薬の需要も増えるため年間総売上のおよそ3割を占めるというA社にとっては書き入れ時といってもいい重要な月でした。

2019/07/25

-

風疹、予防接種が唯一の対策

2018年後半から風疹(ふうしん)の報告が増加しています。患者の多くは予防接種を受ける機会がなかった20代後半〜50代までの男性です。風疹は微熱、紅斑性班状丘疹、全身のリンパ節腫脹(しゅちょう)などの症状を特徴とする比較的穏やかな疾患ですが、妊娠中に罹患(りかん)すると胎児に先天性風疹症候群を起こすことがあります。

2019/07/24

-

病院の災害食は何人分必要ですか?

災害が発生すると、病院はけが人や急病人で溢れ、医師、看護師は緊迫した状況に追い込まれます。病院の建物が損壊したり、機器類が揺れや浸水により損壊したり、あるいはライフラインが停止してトイレが使えない、手洗いもできないなど、衛生的であるはずの病院が一挙に変貌します。そんな中で、入院患者の食事の準備などができるはずがありません。入院患者、医師、看護師の食事はすべて備蓄食料(災害食)でまかなわなければなりません。大災害に備えて病院はその用意をしているはずですが、果たしてどうでしょうか。

2019/07/23

-

第1回 災害時に水洗トイレは使えなくなる?

皆さん、水洗トイレの仕組みを考えたことがありますか? 私たちの暮らしの根幹を支えているライフラインの1つが「水洗トイレ」です。日々、目にするのは便器部分のみなので、水洗トイレとは便器である、なんて思ってしまいますよね。しかも、ボタンを押すだけで大小便を目の前から流し去ってくれるので、まるで魔法の器です。 ですが、そんな魔法は存在しません。当然ですよね。 水洗トイレの機能を確保するためには、洗浄水を確保するための給水設備、大小便を運ぶための排水設備、そして適切に処理するための下水道施設や浄化槽が必要です。また、これらの設備や施設を稼働するための電力設備も必要です。 つまり、水洗トイレはシステムとして理解する必要があります。もっと言うと、水洗トイレは大小便を水を用いて運び、適切に処理するシステムなのです。

2019/07/22

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)