教育・ハウツー

-

カラオケ、美人局、脇の甘い駐在員の事件簿

鄧小平氏が改革開放を主導し、経済の活性化が進められる中でその副作用とも言える社会現象が存在しました。

2019/07/19

-

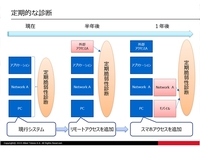

第10回:BCP策定会議の立ち上げと実施要件

今回よりBCPを策定するための具体的なステップと必要条件などについて考えていこう。まず唐突ではあるが、決して望ましいとは言えないBCPの作り方から指摘しておきたい。それは「最初から最後まで自己完結的に作る」というアプローチである。

2019/07/18

-

事業継続と災害復旧計画

事業継続と災害復旧計画は本来的に一体となるものであろうか?事業継続はあなたの組織ではどのように位置づけられるのだろうか? 多くの異なる選択肢があり、考慮すべき最も重要な点は、あなたの組織にとって最も良く機能するものは何かということである。 他の組織が事業継続マネジメントをどのように組み入れているか、いくつかの事例がある。

2019/07/18

-

社員がテロに巻き込まれた場合の広報

2001年からさまざまな不祥事報道をクリッピングし、危機管理広報の失敗事例を集めています。似たような失敗が繰り返されるので、パターンをまとめています。何でも3つにまとめると覚えやすいので、ここでも3つにしました。「タイミング」「公表方法」「表現」です。今回はこの失敗パターンについて深堀してみましょう。

2019/07/18

-

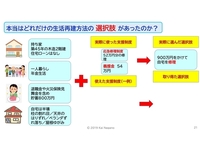

被災者生活再建支援金、最大200万円の加算支援金も

被災者生活再建支援金(第15回「住まいの全壊等には被災者生活再建支援金を」参照)には、最大100万円の基礎支援金のほかに、住まいの再建方法(再築、購入、賃貸、修繕)に応じて、追加で支払われる「加算支援金」があります。

2019/07/17

-

災害時の主役?「栄養補助食品」

今日、まだ食べられる食料の廃棄が増え続け、問題になっていますが、いったん災害に遭うと食料が大幅に不足します。過去の災害を振り返ってみましょう。阪神・淡路大震災、東日本大震災での避難所の食事は、主食の確保がやっとで副食にまで手が回らない。いわゆる「おにぎり」と「菓子パン」と「乾パン」ずくめで情けないものでした。関東大震災の記録を見ると、「おにぎりの分配」は今よりはるかに計画的で気が利いていました。しかし、おかずが「ない」という点では今も昔も同じです。粗末な食べ物で5大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質、ミネラル、ビタミン)は不足状態。特にビタミン、ミネラルが大幅に不足していました。栄養摂取のバランスが欠け、体調を崩し健康維持が難しい状況でした。 そこで、熊本地震では、政府は支援の方法をプッシュ型に切り替え、同時に支援内容を充実させました。それは画期的で「栄養補助食品」という新顔が14万個も参入していました。 災害時には栄養が摂りにくいこと、それを栄養補助食品の助けを借りて補おうとしている政府の意図が読み取れます。本日はこの「栄養補助食品」ついて述べたいと思います。

2019/07/16

-

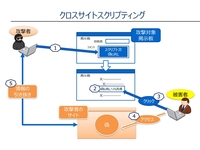

あなたのWebサイト、攻撃されていませんか

企業の顔になるホームページ、製品を販売するためのEC(Electronic Commerce)サイト、そしてみなさんが情報をチェックするSNSなどのビジネスは、今やWebサイトなしには成り立ちません。

2019/07/16

-

スピンと飲酒模擬運転を安全に体験

先週のフルブレーキに引き続き、今週もモビリタ体験レポートの続きです。フルブレーキの後に練習をしたのは、低μ路ブレーキングというもの。

2019/07/12

-

簡単!おいしい!ポリCOOKを学ぼう

皆さん、ポリCOOKはご存知でしょうか?! ポリ袋を用いた料理法なのですが、私ついに、念願のポリCOOK講座に参加してきました!

2019/07/11

-

アマゾンのスピードを支える安全文化

アマゾンと安全? おそらく今この表題を見た方は大きな違和感を覚えているかもしれません。あのインターネット企業の雄として、先進的なサービスを次から次へと導入し、人々の生活を劇的に変貌させてきたアマゾンが、安全とどう結びつくのか? そんな感想を皆さんは抱いていることでしょう。確かに表面上のアマゾンは、インターネット企業として、そのテクノロジーでさまざまなサービスを提供する会社ですから、「安全」といわれても簡単にイメージするのは難しいと思います。しかし実はアマゾンと安全は切っても切り離せない関係にあり、日々の運営に安全が非常に強く結びついているのです。

2019/07/10

-

住まいの全壊等には被災者生活再建支援金を

被災者生活再建支援金とは、一定規模の自然災害が発生した場合で、住宅に一定の被害が出た場合や、その後の再建の方法に応じて支払われる支援金(現金給付)です。阪神・淡路大震災をきっかけに成立した「被災者生活再建支援法」という法律が根拠です。

2019/07/10

-

災害時のストレスと戦う食事(2)

災害は、自分だけでなく、町も海も山河も畑も容赦なくなぎ倒し、泣くに泣けない状況に人々を陥れます。歯をくいしばって我慢するしかない。そして日に日に体の調子がおかしくなり、俗にいう「体調不良」になり、同時に気持ちも萎えてやる気が失せます。前回は、災害食のうち、とくに不足しがちなミネラル(鉄と亜鉛)を取るにはどうすればよいかについて述べました。今回は災害時に不足しがちなビタミンB群とビタミンCについて述べます。

2019/07/09

-

「保険」「機材」「避難」で水害に備え

間もなく西日本豪雨から1年。この記事を書いている今、やはり梅雨前線で九州南部に大雨が降り続いています。また、梅雨が明けても台風に急なゲリラ豪雨。秋まで注意が必要です。ここでは、水害への備えと、万一水害に遭ってしまった場合の個人の住まいの復旧について述べたいと思います。

2019/07/08

-

消防職員の副業について

「消防組織の7S」など、消防の現状と課題や将来の見通しについてグループワークを行った。

2019/07/05

-

キケンを安全に、フルブレーキを練習しよう

皆さんは、クルマを運転している時、時速100キロのスピードでフルブレーキ(緊急ブレーキ)を踏んだことはありますか? 時速80キロだったら? もしかしたら時速60キロでも、フルブレーキを踏んだ経験がある人は少ないかもしれません。

2019/07/05

-

第8回:創造的対応への道 その2

これまで、日常業務で培われる知識やシステムへの「慣れ」(=ドメインナレッジ)が不測の事態への適応能力を促進することができるとご紹介してきました。また、前回ではシステムの観点から各構成要素をつなぐ「のり」としての役割を果たす組織資本、つまりデータベースなどを誰でも使えるようにしておく(=共有財産として、一定のルールのもとに管理する)ことが大事ということもお伝えしました。組織内、あるいは異なる組織間における共通の組織資本や災害対応に携わる各個人のドメインナレッジが、現場で上手く組み合わさることで、創造的対応が発揮されやすい環境となります。

2019/07/04

-

第9回:BCP策定のステップを確認する

「BCPはいろいろな作り方があって、どれを参考にすればよいかよく分からない」。時々このような声を聞くことがある。一般に中小企業向けBCPの具体的な考え方や作り方を知ろうとしたら、まずは次のような情報源やノウハウを参考にすることになるだろう。

2019/07/04

-

社内不正が起きる理由とその対策

前回はアメリカの犯罪学者であるドナルド.R.クレッシーが唱えた「不正のトライアングル(3要素)」理論を紹介し、企業の不正防止の視点から見た3要素のうちの「動機」「機会」の対策についてお伝えしました。今回は3要素の最後の一つ「正当化」対策について見ていきます。

2019/07/03

-

災害時のストレスと戦う食事(1)

災害時に被災者は予想外の痛手を受け、精神的なストレス(悲しみ、不安など)を抱えます。阪神・淡路大震災から24年が経ちますが、あの時のことは昨日のことのように覚えています。身近な人を失くしたら、生身をえぐられたような喪失感にさいなまれます。さらに、昔から俗にいわれる大切なものは「衣・食・住」ですが、本当は順番が大違い。「住・食・衣」の順番に早変わりし、最も困るのは「住む家」がなくなることです。これは最大のストレスです。次のストレスは生計の不安です。職場が崩れ落ち、明日から働く場所がない、現金収入が途絶えるという苦痛です。最後に暮らしに不可欠な水道、ガス、電気が停止し、これが長引いていつ回復するか見通しが立たない。これも耐え難い苦痛です。さらに、飲食店が閉まり、食料や水が手に入らない。電車やバスも不通。八方ふさがりとはこのことです。頭を抱えて寝込むしかありません。こんなストレス満杯の時、「食」はどんな役割をするのでしょうか、今回のテーマです。

2019/07/02

-

有効な事前対策、脆弱性診断

今まで当連載では、ハッキングやマルウェア感染に遭ったとき、またその後の感染拡大を防ぐ対策を中心にご紹介してきました。今回は事前に行う対策についてお話しします。

2019/07/01

-

災害後の生活再建とポケモン進化技

前回ご紹介した被災者生活再建支援カードを使ったボードゲーム、■被災後のお金問題、ゲームで理解 https://www.risktaisaku.com/articles/-/18024 いよいよここからが、みなさんが頼りになる支援者になれるかどうかという本題に入ります。支援しようと思っている方はこちらの方でしたね。

2019/06/28

-

中国でも賄賂は悪、排除へ取り組みを

日本には、「郷に入っては郷に従え」ということわざがあります。当然中国にやってくる日本人駐在員の方も、このことわざを基に「中国に来たのだから、中国のしきたりに従わなくては」と心して来られる方が多いことでしょう。ましてや海外駐在が初めてという方はなおさら、中国と日本のギャップを見つける度におのずとこの言葉が頭をよぎり、「そうだ、そうだ。郷に従わなくては」と中国のしきたりとか慣習に合わせようと努力されることでしょう。

2019/06/28

-

聴覚障害者のヒアリングサポート「CPR」

災害時、さまざまな聴覚障害を持つ方々に急性期における避難誘導を行う際、どういうアプローチの仕方が有効なのかを調べてみた。

2019/06/27

-

正しい役立つ情報集め身を守りましょう!

18日、山形・新潟で最大震度6強の地震がありました!

2019/06/27

-

緊急事態に遭遇(2)病気の単語

自分が緊急事態に巻き込まれたら…という観点で、今月は言葉の重要性についてお話します。先月に引き続き、私の経験からの学びです。

2019/06/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)