コンプライアンス

-

人的資本の価値最大化

近年、企業価値の評価は、財務情報だけでなく非財務情報も重要視されるようになりました。そのなかでも特に人的資本情報の開示が注目を集めています。本稿では、人的資本を核にしたコミュニケーション戦略のポイントをお伝えします。

2023/04/05

-

BCP、リスクマネジメント、再始動

4月から新年度、折しも政府のコロナ政策が転換点を迎え、企業の防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートです。新たな危機が次々と現れては変化してきたこの3年間、ストレスフルな環境のなかで企業の危機管理はどう進歩したのでしょうか。再スタートにあたり何を反省し、何を改善すべきでしょうか。専門家のインタビューと企業の事例から考えます。

2023/04/01

-

現時点で考えるべき3つのポイント

対話型の人工知能(AI)「チャット(GPT)」の活用が急速に広がっています。一方で、企業の間では、業務での利用を制限し始める動きも出てきています。今回はチャットGPTのリスクを考えてみます。

2023/03/30

-

様子見を決め込む企業が直面しているリスク

前回は西村経済産業大臣の発言を引用し、経済安全保障に関して企業が大きな経営判断を迫られる状況にあることを語りました。特に様子見を決め込んでいる企業は、大きな分岐点に差し掛かっています。今回は経済安全保障をめぐって企業にどのような問題が発生し、課題となっているのか、どのようなリスクが迫っているのかを検証します。

2023/03/28

-

【第5回】要点概説・独占禁止法―コンプライアンス確保・ガバナンス構築のために―

独占禁止法の主要な点を弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただく短期集中寄稿。前回は同法の3本柱に違反した場合の制裁の一つである排除措置命令について説明しましたが、今回はもう一つの制裁である課徴金納付命令について説明します。東京五輪・パラリンピックをめぐる談合事件でも、巨額の課徴金額が話題になったところです。

2023/03/23

-

三浦瑠麗氏の炎上を表現5原則から考える

家族が捜査されたり告発されたりした時、一般人であればコメントする必要はありませんが、著名人は何らかのコメントをせざるを得ないでしょう。自分の事業活動への影響を最小限に抑えるには、どう発信・発言したらよいのでしょうか。夫の会社と自宅に家宅捜索が入った三浦瑠麗さんの事例を、信頼・評判の表現5原則から考察します。

2023/03/16

-

様子見の姿勢ではゆでガエルへの道一直線か⁉

グローバル化が進んだ社会環境下、企業が経済安全保障に本気で対応すれば間違いなく大きな痛みをともないます。政治が煮え切らず、梯子を外されるリスクさえ感じるなか、正直者が損をしかねないと判断する経営者がいても何らおかしくありません。現実的にどう対応すべきか、かなり難しい領域ですが、今回から筆者の考えを交えて論じていきます。

2023/03/14

-

ダイバーシティ&インクルージョンは足元から

日本企業が「ダイバーシティ&インクルージョン」に注目する背景には、少子高齢化のなかで労働力の確保が難しくなっている状況があります。一方、地域社会も同様の課題に直面。コミュニティーを支える人材の不足から、福祉や防災の機能不全が顕在化しています。両者が抱える課題の同時解決に必要なイノベーションを考えます。

2023/03/13

-

【第4回】要点概説・独占禁止法―コンプライアンス確保・ガバナンス構築のために―

独占禁止法への理解はコンプライアンス確保・ガバナンス構築に不可欠。しかしその内容は難解です。同法の主要な点を弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただく短期集中寄稿。前回は独占禁止法の3本柱を説明しましたが、今回は違反に対する制裁のひとつとして重要な役割を果たしている排除措置命令について解説します。。

2023/03/08

-

サステナビリティ情報開示のポイント

前回は企業に求められる非財務情報の開示について、特に「事業等のリスク」に関する開示の好事例について見ていきました。今回は、昨年6月に有価証券報告書への記載が新設された「サステナビリティ情報」について見ていきます。

2023/03/05

-

ESGコミュニケーションにおける新たなプレッシャー

今多くの消費者が、企業が社会的な課題について発言することを期待するようになりました。しかし一方で、企業が政治的な話題に関与するリスクが高まっています。

2023/03/03

-

「学び直し」をいうなら基礎教育の改革から

前回、日本人の長文読解力が低下している現実について論考しました。現実がその状況なら、それに即した社会人教育、というより生涯教育の環境をつくり上げなければなりません。それは「学び直し」という類ではなく、個々の人間力を高め、社会活動における実践に役立てるものです。今回は、どうすればそれが実現できるかを考えます。

2023/02/28

-

【第3回】要点概説・独占禁止法―コンプライアンス確保・ガバナンス構築のために―

カルテルや入札談合は独占禁止法によって禁止されていますが、これらの概念や関係性を正確に理解するのは簡単ではありません。コンプライアンス確保・ガバナンス構築に不可欠な独占禁止法の理解を深めるため、主要な点を弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただきます。第3回は独占禁止法の3本柱について取り上げます。

2023/02/22

-

長文読解力の低下という深刻なリスク

前回はアスリートのジュニア育成問題を欧米と比較して語りましたが、ことはスポーツに収まらず、人材育成全般に同様の構造がありそうです。典型的な事案が、日本語の読解力の劣化。情報環境の問題でもありますから、もちろん企業も他人事ではありません。いまや社会をあげて取り組むべき最重要課題となった情報力の強化について論考します。

2023/02/14

-

ハラスメント窓口に相談してもらえない問題

筆者の所属先の帝京大学で起きた炎上事件。あらためて感じたのは、ハラスメントを受けた当事者にどう相談してもらうかという問題です。今回の学生はTwitterでの告発を選んだわけですが、実際、相談窓口の利用する当事者は多くありません。どのような問題があるのか、改善の方法はあるのか、大学のケースを例に考えます。

2023/02/10

-

リスクトレンド研究会―2023年企業に求められる社会の要請と取り組むべき課題

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドと注視するポイントを伝えるとともに、連載者同士が意見交換を行って記事を深掘りし、得られた気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2023/02/09

-

五輪汚職事件に見る各社の広報対応の差

問題発生時の記者会見開催基準は、通常、危機管理広報マニュアルに明記します。役員不祥事ともなるとマニュアル明記は躊躇するかもしれませんが、筆者が携わった組織ではトップ逮捕も想定した基準を整備しました。今回は東京五輪・パラリンピックを巡るスポンサー契約問題でトップ逮捕が相次いだ事例から、記者会見の開催効果を考えます。

2023/02/09

-

【第2回】要点概説・独占禁止法―コンプライアンス確保・ガバナンス構築のために―

カルテルや入札談合は、独占禁止法によって禁止されています。報道等でもよく耳にする言葉ですが、これらの概念や関係性を正確に理解するのは簡単ではありません。コンプライアンス確保・ガバナンス構築に不可欠な独占禁止法の理解に向けた要点解説、第2回は公正取引委員会と「事業者」「事業者団体」について取り上げます。

2023/02/08

-

リスク評価にオリジナルな観点を盛り込む

Web3.0(ウェブスリー)というキーワードを頻繁に目にするようになってきました。ブロックチェーンを基盤とした分散型のインターネットとして新たに提唱された考え方ですが、なぜ多くの企業が注目しているのでしょうか? 今回から数回に分けて、ある企業を例に、web3.0の概念やこれによりもたらされる新たな機会を紹介していきましょう。

2023/02/04

-

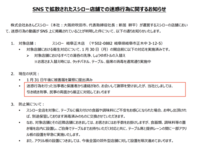

大手スシローの「迷惑動画事件」にみる飲食業のリスク対策

今、回転ずし大手スシローの「迷惑動画事件」が話題になっています。今回は、高度情報化社会の現代において、このような事件が起こったときどのように対応すればいいか、どのような予防策をやればいいか、少しでもヒントになるような情報をお伝えしたいと思います。

2023/02/03

-

ジュニア育成から考える理想の組織運営

日本のジュニアスポーツを支える部活動のクラブチーム化が進んでいます。強豪校・チームが生まれて子どもたちに夢を与える一方、実績主義、集客重視、マーケティング偏重といった弊害も。少数の逸材に焦点をあてた組織運営は短期的に成果を上げても、消耗型で、長い目での育成につながりません。ジュニア育成の現実と理想を考えます。

2023/01/31

-

要点概説・独占禁止法―コンプライアンス確保・ガバナンス構築のために―

昨年末、企業向け電力の販売をめぐり電力会社数社がカルテルを結んでいたことが判明。課徴金の大きさに加え、カルテルを主導したとされる電力会社の自主申告で判明したこと、それを理由に課徴金を免れる見通しであることが注目されました。独占禁止法は難解ですが、コンプライアンス確保にはその理解が不可欠です。同法の主要な点を、弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に、複数回に渡って解説いただきます。

2023/01/27

-

「Colabo問題」にみるコミュニケーション戦略におけるリスク

ESG活動の「Social(社会)」の部分において、外部団体と協働する企業も増えています。今回は「企業のコミュニケーション戦略のリスク」という視点から、企業としてどう向き合うべきか考えてみたいと思います。

2023/01/13

-

ルールがグレーだとしても不公正ではない

ワールドカップサッカーでは、ルールと判定をめぐりさまざまな騒動が起きました。判定は人間が行う以上どこまでいってもグレーで、そもそもルール自体も綺麗ごとでは決まりません。だとしても、一旦決まったことには従うのが大原則。堂々と闘って実績を残す以外に、力を示す方法はないでしょう。今回はルールについて考えます。

2023/01/13

-

危機発生時に漏れてしまいがちな重要な行為とは?

今回は、クライシスコミュニケーションでありがちな組織の過保護対応について。たとえば社員の書き込みの炎上に対し、先に会社が謝罪して事を収めようとするケースです。単にその場を収めるだけでは、再発防止にたどりつけません。静岡県裾野市のさくら保育園の保育士3名が暴行容疑で逮捕されるに至った事件を例に解説します。

2023/01/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)