インタビュー・講演録

-

機能する災害対策本部企業でも応用できる自治体の「技」

災害対策本部は体でいう脳のように、組織的な災害対策の司令塔としての役割を担う。平時と違い、短時間で大量の情報から重要度の高い情報を見出して分析し、次々に対策を実行しなくてはならない。だが、職員の不在、マニュアル不備、場当たり的な対応などで災害対策本部の機能不全が繰り返し起きている。人口10万人ほどの長野県飯田市は工夫を重ねて機能する災害対策本部を作り上げ、災害に備えている。飯田市危機管理部危機管理課課長の後藤武志氏に聞いた。

2022/04/15

-

航空気象(ドローンやヘリ等)から見た災害の地域性(講演1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)とレジリエンス研究教育推進コンソーシアム(会長:林春男氏)の第2回共同シンポジウムが2022年2月14日に開催され、株式会社ウェザーニューズ航空気象チーム マーケティングリーダーの小山健宏氏と国立民族学博物館超域フィールド科学研究部教授の林勲男氏が講演した。シンポジウムのテーマは「地域性を考えた減災・レジリエンスのあり方」。小山氏は「航空気象(ドローンやヘリ等)から見た災害の地域性」、林氏は「災害文化の特徴とレジリエンスを中心に」をテーマにそれぞれ発表した。2回に分けて講演内容を紹介する。

2022/04/06

-

世界が激震するいま、日本企業が考えるべき「経済安全保障」とは?

ロシア軍がウクライナに侵攻した翌日の2月25日、日本では「経済安全保障推進法案」が閣議決定され、通常国会に提出されました。経済安全保障とはそもそも何か、なぜ法制化されようとしているのか、日本企業はどう対応すべきなのか――。元経済産業省(旧通産省)官僚で現在の安全保障貿易管理課の設立に携わった経験を持つ、明星大学経営学部の細川昌彦教授に聞きました。

2022/04/05

-

再考迫られるリスクマネジメント

ウクライナ危機、緊迫する国際情勢、本格化する経済安全保障の議論――問題解決に向けた国としての取り組みは、まだ緒についたばかりです。多くの判断と行動が個々の企業に委ねられているいまは、まさにリスクマネジメントの出番。緊急インタビューと緊急調査により、日本企業の現状認識、今後持つべき視点、考えるべき対策を探ります。

2022/04/01

-

「備える防災」から「備えない防災」へ

巨大災害の危機が叫ばれ、市場にはさまざまな防災商品が並んでいるにもかかわらず、なぜ私たちは十分な備えができないのか。この問題を解くカギとして注目されているのが「フェーズフリー」という概念です。「防災ビジネスを本質的に転換しない限り、繰り返す災害は解決しない」と説く一般社団法人フェーズフリー協会代表理事の佐藤唯行氏に、防災の課題と解決の方向性を聞きました。

2022/03/10

-

変わる防災ビジネス

災害は「総力戦」で立ち向わねばならない時代といいます。総力戦とは、一個人・一企業が防災のメインプレイヤーとなること、すなわち社会の全員が災害に備えること。しかし、リスクは顕在化しない限り目に見えず、かけられるコストには限りがある。それがこれまで、個々の取り組みを妨げる要因となってきました。「備える防災」から「備えない防災」へ――。東日本大震災から11年、防災ビジネスの新たな潮流を探ります。

2022/03/01

-

COVID‐19がもたらす影響

「グローバルリスク報告書」の2022年版が、世界経済フォーラムで発表された。世界各国から約960名(昨年664名)の学識経験者や政財界のリスクスペシャリストの意見を反映させた報告書で、今回が17回目の発行となる。

2022/02/10

-

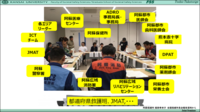

強靭な社会構築へ「防災コンソーシアム」が発足

東京海上日動火災保険が呼びかける形で昨年11月24日、防災・減災の新しい取り組みを加速・推進し、災害に負けない社会の構築を目指す「防災コンソーシアム(CORE)」が発足した。業界の垣根を越えたコミュニケーションの機会を提供すべく、多種多様な業界の企業で構成するもので、同社を含む13社が創立メンバーに名を連ねる。今年4月の本格稼働に向けて準備を進める同社dX推進部企画グループ担当課長の大島典子氏に、「CORE」発足の経緯や意図、将来的な方向性について聞いた。

2022/01/31

-

強さを増す脅威に企業はどう立ち向かうか

新型コロナ感染症をはじめ、昨年も豪雨や地震、事件・事故などさまざまな危機が日本社会を襲いました。企業は何を教訓とし、何に取り組めばよいのでしょうか。リスク対策.comは「レジリエンス」「オールハザード」をキーワードに、防災科学技術研究所の林春男理事長にインタビュー。昨年の災害・事故を振り返りながら、日本社会の課題と企業が果たすべき役割、取り組みの方向性を語っていただきました。年頭の言葉として紹介します。

2022/01/16

-

レジリエンスとオールハザードBCP

コロナ禍の収束はみえないながらも、巨大災害への備えを真剣に考えるべきときです。2022年年頭のインタビューは防災科学技術研究所の林春男理事長に登場いただき、昨年の災害を振り返りながら、日本社会の課題と企業が果たすべき役割、取り組みの方向性を語ってもらいました。事例紹介においても、巨大災害に備えるライフライン企業と自治体の取り組みをピックアップ、訓練の模様を中心に紹介しています。

2022/01/05

-

東日本大震災 当時から現在の対応、そして将来に向けて(その1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第3回研究会が10月29日に開催され、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村文彦氏が講演した。4回に分けて講演内容を紹介する。初回は、東日本大震災で津波を引き起こしたメカニズムについて。

2022/01/04

-

変われぬ組織に響くか 解放求める声

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の遺産を考えるシリーズ。今回は大会理念として掲げられた「多様性と調和」が、スポーツ団体をはじめ日本の組織に与え得る影響を考えます。一人一人が個の違いを認め合いながら輝ける組織、そのためにクリアすべき課題とは? 企業のガバナンス・コンプライアンスにも通じるテーマを、スポーツ・インテグリティに詳しい弁護士の山村弘一氏に聞きました。

2021/12/06

-

東京2020大会で日本のリスクマネジメントは進化した

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)の開催は我々に何を残したのか。新型コロナウイルス感染が拡大する中での開催は、リスクマネジメントの視点においては学ぶべきことが多い。ニュートン・コンサルティング株式会社代表取締役社長の副島一也氏に、今回の大会で日本のリスクマネジメントが得たものについて寄稿をいただいた。

2021/11/22

-

東京2020大会のリスクマネジメント

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が閉会して2カ月。東京都は「オリンピック・レガシー」の一つに、大会を通じて培った感染症対策や危機管理の経験が今後の安全・安心な暮らしに生かされることをあげています。月刊BCPリーダーズ11月号は大会のリスクマネジメントを検証し、リスク管理・危機管理の強化に生かしていくための道を探りました。

2021/11/01

-

東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/10/08

-

企業のコロナ対応 次のステップ

政府はワクチン接種歴などで個人の感染リスクを評価し、行動制限を段階的に緩和していく方針です。企業も社内ルールで社員の行動を制限してきましたが、これをどう解除していくかが今後の課題。月刊BCPリーダーズ10月号は、従業員のワクチン接種状況の把握や業務上の活用に対する企業の意見を紹介するとともに、次のステップとしてやるべきことを探ります。

2021/10/01

-

東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/10/01

-

制限緩和は接種・未接種の区別なく行うべき

緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が全面的に解除へ。政府はワクチン接種証明や検査の陰性証明など、感染リスクが低いことを示す仕組みを活用しながら段階的に行動制限を緩和していく方針です。企業は今後、こうした動きにどう対応すべきか。広く意見を紹介するシリーズ第2弾は、危機管理のコンサルティング事業を行うLogINラボ代表の多田芳昭氏に聞きました。

2021/09/30

-

最終的には社会が感染リスクをどこまで容認できるか

緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が解除された後、日常生活や経済活動はどうなるのか。政府の分科会は感染リスクが低いことを示す仕組みを活用して段階的に制限を緩和する方向を示していますが、企業はこうした動きに対応していくべきか。リスクマネジメントに関するコンサルティングを手がける本田茂樹氏に聞きました。

2021/09/29

-

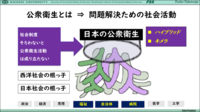

東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/09/24

-

東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/09/15

-

危機情報を避難行動に結び付けるために何が必要か?

7月3日に静岡県熱海市で発生した土石流で濁流にのみ込まれた伊豆山地区は、土砂災害が発生した場合に住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある土砂災害警戒区域に指定されていました。自治体任せにせず、自分の命を土砂災害から守るためには、防災気象情報の入手と早めの行動が不可欠です。現状と課題を取材しました。

2021/09/09

-

気象情報は劇的に「早く」「細かく」なっている

「過去に経験したことのない大雨」が毎年のように各地を襲い、そのたびに最大限の警戒が呼びかけられています。気象庁を中心に発せられるリスク情報は何をどう伝えているのか、それを受け取る側の理解は進んでいるのか――。リスク情報の普及と活用に取り組むレスキューナウ危機管理研究所(東京都)社長の市川啓一氏に聞きました。

2021/09/06

-

多発する水害 リスク情報の進化と活用

豪雨が襲うたびに「命を守る行動」が呼びかけられています。その言葉は、届くべきところに届いているでしょうか。情報発信の適切さとともに、それを受け取る側の理解と行動も問われています。月刊BCPリーダーズ9月号はリスク情報の最先端と可能性にフォーカスし、災害・危機情報のいまを再確認するとともに、それを素早い行動に結び付けるための道筋を探ります。

2021/09/01

-

意思決定に使える情報をいかに「早く」「多く」知るか

7月3日に熱海市伊豆山地区を襲った土石流。住民がツイッターに上げた投稿が地上波のTVニュースで繰り返し流され、自然の猛威を衝撃的に全国へ伝えました。インタビュー第2回もSNSを活用した防災・危機管理とその可能性について、インターネットを通じたリスク情報配信を行うJX通信社マーケティングマネージャーの松本健太郎氏とプロダクトマネージャー補佐の鴻谷宙輝氏に聞きました。

2021/08/30

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)