インタビュー・講演録

-

危機管理白書2024年版

A4サイズ、100ページ(本文96)、カラー(一部2色)12月21日からECサイト「BASE(ベイス)」より発売。※2023年12月25日から順次発送いたします(12月29日~2024年1月9日は年末年始休業となります)。

2023/12/18

-

地震火災を拡大させる車の危険性

関東大震災で猛威を振るった火災。同時多発的に発生した炎は、避難を妨げ多くの死者を発生させる原因となった。それから100年でハードとソフト整備で都市は大きく変わり、より安全になった。それでも地震火災の恐ろしさは変わらない。新たな不安材料も加わっている。 都市防災を専門とする愛媛大学の二神 透准教授に地震火災について聞いた。

2023/12/11

-

超高層と車社会の盲点被害

関東大震災から1世紀、災害対策が進んだ半面、新たな不安材料もあります。都市の巨大化がそれで、人が集中する超高層ビル群の大半はいまだ強い地震に見舞われたことがありません。車の普及も街を便利にしましたが、災害時には大渋滞が懸念されます。超高層建築と車社会、この2つの盲点被害を専門家への取材をもとに探ります。

2023/12/01

-

近代防災は どこまで来て どこに立っているのか

関東大震災が起きた100年前の日本は、どのような社会だったのか。繰り返し襲う自然の猛威にどう備え、どう対応していたのか。当時の国際情勢や統治機構をふまえつつ20世紀日本の災害対策の変遷を追うことで、現在の防災がどこに立っているのかを考えます。聖心女子大学の土田宏成教授に、大震災前後の時代状況と防災体制を聞きました。

2023/11/05

-

近代防災の歩んだ道、立っている場所

関東大震災から100年――。20世紀初頭の日本は、どのような社会だったのでしょうか。繰り返し襲う自然の猛威にどう備えていたのでしょうか。当時の国際情勢や統治機構をふまえつつ、災害対策の変遷を振り返ることで、現在の防災がどこに立っているのかを探ります。また昨今の相次ぐ不祥事を受け、いま組織に求められる危機管理について考えます。

2023/11/01

-

監視・連絡網からBCPまでIT連携必須の時代

官民あげてDXが叫ばれる一方、セキュリティーインシデントが後を絶ちません。取り扱うデータの質と量が上がり、サービスレベルが上がり、IT依存度が上がれば、求められるセキュリティーレベルも上がり、システム停止時の影響も増大します。DX時代のセキュリティーインシデント対応について、東洋大学情報連携学部の満永拓邦准教授に聞きました。

2023/10/04

-

DX時代のITセキュリティー、IT-BCP、BCP

官民あげてDXが叫ばれる一方、セキュリティーインシデントが後を絶ちません。専門家のインタビューと事例から、DX 時代のITインシデント対応、IT-BCP、BCPのあり方を探ります。恒例の事例紹介は、不確実性の時代をにらんでリスクマネジメント改革を進める企業の取り組みを紹介します。

2023/10/01

-

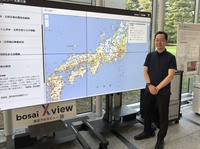

防災情報インフラ「SIP4D」はどこまで来たか

情報共有による災害対応の効率化は、いまや国をあげての喫緊の課題。これを解決すべく、防災科学技術研究所が中心となって開発してきた技術が「SIP4D(エスアイピーフォーディー)」です。いわば、組織の垣根を越えて情報を流通させるパイプライン。同研究所総合防災情報センター長の臼田裕一郎氏に、SIP4Dのいまとこれからを聞きました。

2023/09/07

-

防災DXのいまとこれから

災害を予測し、予防し、守り切れなければ対応する。しかし、現実に守り切れない事象が多発し、従来の防災は転換に迫られています。すなわち、対応を先に考える防災への転換。そのカギを握るのが情報で、デジタル技術の進展が災害対応の大幅な効率化を可能にしました。防災情報インフラの最前線で何が起きているのかを紹介します。

2023/09/01

-

高度な防災情報を格差なく国民に

2023年4月、防災科学技術研究所の理事長に寶馨氏が就任しました。今年度から始まった第5期中長期計画は、第4期の流れを引き継ぎつつ、取り組みをさらに加速。あらゆるハザードへの対応を目指して他機関との連携を強化し、防災情報をより高度化するとともに、それが広く国民にいきわたる環境づくりを目指す考えです。寶理事長に抱負を聞きました。

2023/08/31

-

AIは日本の防災を変えるか?

「Chat GPT」の登場で脚光を浴びるAI。防災分野においても、課題解決の切り札として期待が急上昇しています。AIをはじめとするデジタル技術は日本の防災をどう変えていくのか。AI 防災ベンチャーSpectee の根来諭さんと、アウトドア防災ガイドのあんどうりすさんに、ユースケースをイメージしながら語ってもらいました。

2023/08/08

-

AIは日本の防災を変えるか?

毎年の記録的な豪雨と猛暑、いつ起きてもおかしくない大規模地震、その裏で進行する少子高齢化と防災力の減衰。DX/AIによる災害対応の効率化・高度化が急務となっています。デジタル技術は日本の防災・BCPをどう変えていくのか。トップランナーの対談、事例、独自調査から、現状と課題、今後の展望、未来の可能性をひも解きます。

2023/08/01

-

いま急浮上する核リスク管理という視点

被爆地・広島で開かれたG7サミットでは、原爆慰霊碑での各国首脳の祈りからゼレンスキー大統領による連帯と平和の訴えと、象徴的なメッセージが発せられました。安全保障環境の悪化を受けて核抑止の動きが広がるなか、核使用リスクはどんな局面に来ているのか、核廃絶への現実的なシナリオはあるのか。長崎大学の西田充教授に聞きました。

2023/07/03

-

核をめぐる国際情勢

被爆地・広島で開かれたG7 サミット。主要テーマのなかから、核軍縮の問題を考えます。安全保障環境の悪化を受け、核使用リスクはいまどのような局面に来ているのか。恒例の独自調査は政府が力を入れる熱中症対策について一般の意識を会社員約800人に聞いて分析、企業事例は成田国際空港をピックアップしました。

2023/07/01

-

企業は炎上社会とどう向き合うか?

インターネットで批判や非難が殺到する「炎上」はもはや、発生頻度が高く、予想以上に影響の大きなリスクです。不祥事やクレームのみならず、通常のマーケティング活動や経営層の発言・行為への批判、働き方の内部告発、迷惑行為の動画投稿――。炎上が日常化した社会と企業はどう向き合えばよいのか。4人の専門家とともに考えます。

2023/06/04

-

AIとの共生

脚光を浴びる生成AI。未知なるテクノロジーは世界をどう変えていくのか、第1特集ではAIの進化と可能性、共生のあり方を探ります。第2特集は、もはや日常化した「炎上」に注目。どのような環境が企業を取り巻いているのか、どう向き合えばよいのか、4人の専門家とともに考えます。企業事例は前号に続きERMをピックアップしました。

2023/06/01

-

もうAI脅威論を唱えている段階ではない

インターネット上の大量のデータを組み合わせて新しいデータを生成するAIが脚光を浴びています。一般企業においても経営改革の切り札としてAI技術への関心が急拡大。一方で未知なる脅威が指摘され、リスクや倫理の観点から使用を規制する動きも。AIの未来は明るいのか。東京大学次世代知能科学研究センターの松原仁教授に聞きました。

2023/05/28

-

企業は生成AIとどう向き合えばよいのか?

生成AIは画像や音声、テキストなどを用いた深層学習をもとに、インターネット上の大量のデータを組み合わせて新しいデータを生成できる人工知能。人間のように対話できるモデルの登場が市場に与えた衝撃は特に大きく、ビジネス利用に向けた動きが急加速しています。企業が生成AIを導入するうえでのポイントを聞きました。

2023/05/09

-

防災通じて生かし合えるか企業と地域

コロナ後の防災活動において、重要なポイントとなるのが企業と地域の関わりです。外部の支援が必ずしも得られるとは限らない状況下、身近なコミュニティーの大切さが再浮上。企業が地域防災に参画していく意味があらためて問われています。両者が抱える課題と良好な関係づくりの方向性を、香川大学の磯打千雅子准教授に聞きました。

2023/05/02

-

コロナ後の防災

月刊BCPリーダーズ5月号の第1特集は、コロナ禍の学びを今後の防災にどう生かすか、企業と地域の関係はどうあるべきかを考えます。第2特集では、企業は生成AIとどう向き合えばよいのかを探ります。企業事例は、いまの時代に不可欠となってきた全社的リスクマネジメントの取り組みをピックアップし、それが組織にもたらす効果を紹介します。

2023/05/01

-

防災に生かすコロナ禍の学び

3年に渡るコロナ禍は社会の弱点をいくつも可視化しました。対応が加速すると同時に新たな問題も浮上しています。防災も同様で、多くの工夫が生み出された半面、従来のコミュニケーションは後退。いま再び環境変化のときを迎え、何を見直し、何を継承すればよいのでしょうか。神戸大学名誉教授・兵庫県立大学名誉教授の室﨑益輝氏に聞きました。

2023/04/26

-

コロナは危機管理を進歩させたのか

政府のコロナ政策が転換期を迎えるなか、新年度が始まりました。企業においてもさまざまな社内規制・ルールが変わり、防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートのタイミングです。この3年間、企業のリスク環境は大きく変わりました。コロナ禍にあって、危機管理は進歩したのか、あるいは後退したのか。名古屋工業大学大学院の渡辺研司教授に聞きました。

2023/04/04

-

BCP、リスクマネジメント、再始動

4月から新年度、折しも政府のコロナ政策が転換点を迎え、企業の防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートです。新たな危機が次々と現れては変化してきたこの3年間、ストレスフルな環境のなかで企業の危機管理はどう進歩したのでしょうか。再スタートにあたり何を反省し、何を改善すべきでしょうか。専門家のインタビューと企業の事例から考えます。

2023/04/01

-

ダイバーシティ&インクルージョンは足元から

日本企業が「ダイバーシティ&インクルージョン」に注目する背景には、少子高齢化のなかで労働力の確保が難しくなっている状況があります。一方、地域社会も同様の課題に直面。コミュニティーを支える人材の不足から、福祉や防災の機能不全が顕在化しています。両者が抱える課題の同時解決に必要なイノベーションを考えます。

2023/03/13

-

見せつけられたキラーパルスの衝撃

トルコ・シリア地震による死者は両国合わせて5万人を超えました。建物の脆弱な倒壊が、被害拡大の要因の一つとされています。同じ地震大国の日本も他人事ではなく、特に住居・オフィス利用が始まって歴史の浅い高層建築は、リスク評価がまだ明確に定まっていません。日本の高層建築の安全性と持続可能性について、ハード・ソフト両面から聞きました。

2023/03/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)