2021/10/08

Joint Seminar減災2021 第2回シンポジウム

東日本大震災から10年の変化

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介する。今回(第4回)は、一井氏の講演の後半について。

伊方原発裁判に見るリスク評価

リスクの考え方の変化を見るには、原子力発電所の話が非常に分かりやすいと思います。私が大学で担当するリスク評価法の授業では、災害に加えて、金融や交通事故などのリスクも扱っていますが、あくまでも学生向けの話なので、それと同じ話をここでしても仕方がありません。この10年の変化という意味では、やはり原発事故が日本に大きなインパクトを与えたので、そこを踏まえた話をしたいと思います。

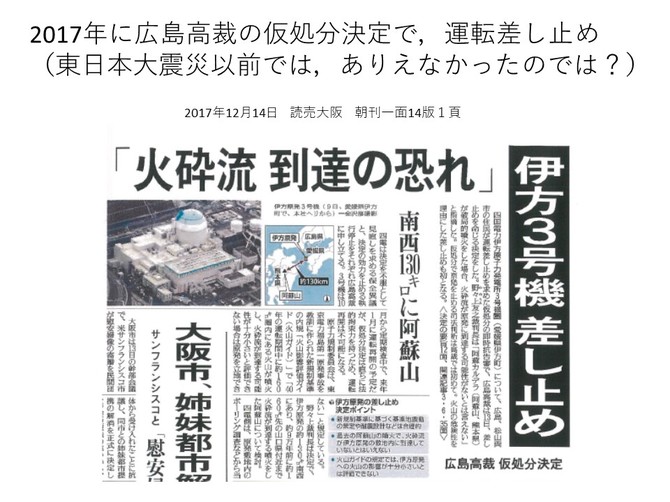

伊方発電所については、2017年に非常にセンセーショナルな裁判結果が出ています(図表1)。私は既に広島大学を辞めて関西大学に移っていたので新聞で読んだだけですが、広島高等裁判所が仮処分の決定をして運転差し止めをしたのです。

稼動している原子力発電所の運転差し止めではなく、東日本大震災で既に止まっている原子力発電所の運転差し止めですが、東日本大震災以前ではあり得なかったことだと思います。

伊方発電所は2020年にも広島高等裁判所が仮処分決定をして運転差し止めをしています(図表2)。正確に言うと、2017年で止まった後に覆り、その後また止まったということです。東日本大震災の前ではこのようなことは起きなかったと思います。では、なぜこのような判断が行われたのかという点を、リスク評価の観点から考えてみたいと思います。

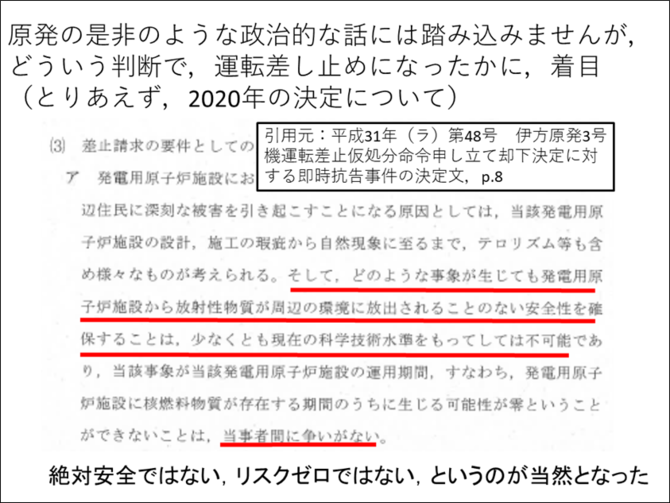

まず2020年の決定について見てみます。図表3は裁判官が出した決定文です。

「運転差止仮処分命令申し立て却下決定に対する即時抗告事件」なので、申し立てたものが却下され、また言い返したという裁判です。興味深いのは、「どのような事象が生じても発電用原子炉施設から放射性物質が周辺の環境に放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも現在の科学技術水準をもってしては不可能」という部分です。昔は「原子力発電所は絶対に安全だ」という文言をいろいろなところで見た気がしますが、ここではそれについて「当事者間に争いがない」ということで、電力会社も絶対に安全とは言えないという態度に変わっています。

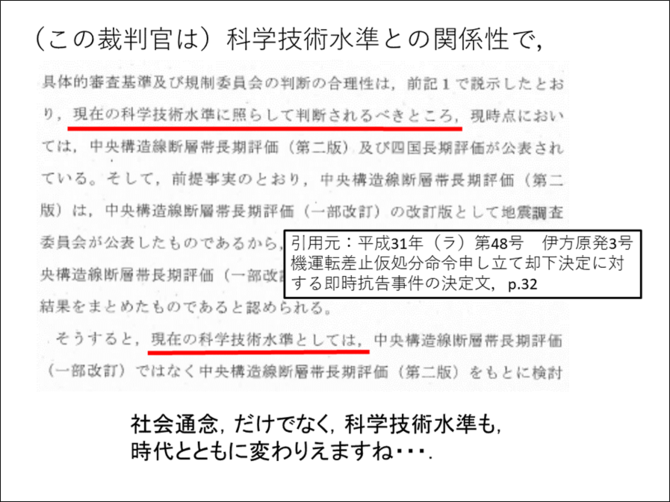

では、どこまでのリスクなら受け入れられるのかということですが、この裁判官は、「どの範囲までの危険が許されるかについては、社会通念をもって判断せざるを得ないことも否定できない」と言っています(図表4)。つまり、時代とともに判断が変わり得ることを認めているということです。

実際に社会通念に基づきどのような判断がされているかというと、2017年には阿蘇山の破局的噴火を理由に差し止めをしましたが、2020年の決定では「破局的噴火の場合におけるリスクに対する社会通念、すなわち、わが国の社会における受け止め方は、それ以外の自然現象に関するものとは異なっており、相当程度容認している」としています(図表5)。

破局的噴火というのはカルデラができるような噴火のことです。リスクの話をするときには、阿蘇山でカルデラができるような噴火があり得ることをどう考えるかという話をするのですが、自然現象としてはあり得ることは分かっていても、すぐに起きるわけではないので現時点ではいいだろうと考えたり、忘れたりして、だからこそ阿蘇の温泉にも行くことができます。このように相当程度容認しているわけです。破局的噴火を想定していない、あるいは、起きても仕方がないと諦めているという言い方の方が正しいかもしれませんが、杞憂と考えているというのが現在の社会通念となっています。

社会通念だけではなく、科学技術もリスク評価の背景にあります(図表6)。2017年の決定文でも、裁判官は「現在の科学技術水準に照らして判断されるべきところ」「現在の科学技術水準としては」という言い方をしています。時代とともに社会通念が変わり、科学技術も進化し、判断が変わっていくという理解が裁判官の中でもクリアになってきていると思われます。

Joint Seminar減災2021 第2回シンポジウムの他の記事

- 東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その2)

- 東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その1)

- 東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その2)

- 東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その1)

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方