インタビュー・講演録

-

被害を即時に生々しく伝えるSNSの可能性

災害や事件・事故が発生した際に次々とSNSにアップされる現場の生々しい映像。これを防災やBCPに役立てようという動きがいま、急速に広がっています。インターネットに上がる無名性の投稿をどこまで役立てられるのか、今後どのような可能性があるのか――。SNSを通じた危機情報の配信サービスに取り組むスペクティ取締役COOの根来諭氏に聞きました。

2021/08/25

-

豪雨災害の慢性化を許すな

梅雨末期の豪雨災害は今年で5年連続、加えて台風被害も年々増大、気象の激甚化はもはや確実です。災害の慢性化を防ぐために、いまなすべきことは――。月刊BCPリーダーズ8月号は、昨年7月に九州地方を襲った「令和2年7月豪雨」の対応を、熊本県内7市町村長と熊本県知事にインタビュー。自治体トップの言葉から、地域防災のこれからを考えます。

2021/08/02

-

国、市町村、外部機関との連携が機能

最終回は県知事として県災害対策本部の指揮を執った蒲島郁夫氏へのインタビュー。熊本地震の経験はどう役立ったのか、これからどのような地域づくりを進めていこうと考えているのか聞いた。

2021/07/12

-

余震とは何か東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(3)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく

2021/07/04

-

分水嶺の感染対策

企業の感染対策は、分水嶺に来ています。出社や出張、会議などの制限をいつ解除し、業務ルールをどう組み直していくのか。月刊BCPリーダーズ7月号は、企業のアフターコロナ戦略に影響を与える「従業員のワクチン接種」について、職域接種に取り組む際の注意点、対応を検討する際の法務上の注意点をまとめました。

2021/07/01

-

「できることからやりなさい」

第7回は芦北町町。町の西部は八代海に面し、町域東部の山間部を球磨川が、中央部には二級水系の佐敷川と湯浦川が流れる。県内で7番目に広い面積を持つ。7月豪雨では、山間地の土砂災害と河川氾濫により広範囲で被災し、11人が犠牲になった。

2021/06/27

-

コロナ後の市場 ビルのニーズはどう変わる?

長期化するコロナ禍は生活をとりまくさまざまな環境を変えています。日常的に利用するビルは最たる例。従来のニーズに感染対策が加わり、レジリエンスの高いビルへの要求は一段と高まっています。この6月に日本法人設立から50年の節目を迎えるグローバル企業のジョンソンコントロールズ吉田浩社長に、ビルに求められるニーズの変化と今後の事業方針を聞きました。

2021/06/25

-

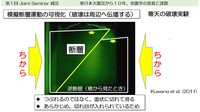

地震の予知・予測は難しい東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく

2021/06/25

-

企業が押さえておくべきワクチン接種の注意点【職域接種編】

新型コロナウイルスワクチンの職域接種が本格的にはじまりました。動きは今後一層加速する見通しですが、職域単位の接種は医療従事者や会場を企業が自ら確保しなければならず、負担はけっして小さくありません。実際のワクチン接種に携わる現役医師で危機管理に詳しい秋冨慎司氏に、職域接種の注意点を聞きました。

2021/06/23

-

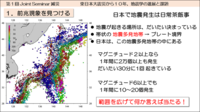

いくつもの地震が連動して大地震をもたらした東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく

2021/06/21

-

建設課や消防職員だった頃の経験が生きた

第6回は、津奈木町。海岸部で熊本県の南部、水俣市の北隣に位置する。海沿いには急峻(きゅうしゅん)な山があり、細い道が集落をつなぐ。7月豪雨では多数の土砂災害が発生した地区である。

2021/06/19

-

ワクチン接種 企業に求められる「安全配慮義務」とは?

「職域接種」の枠組みが打ち出されたことで、ワクチンへの注目が急速に高まっている。いくつかの大企業はすでに方針を発表しているが、対象とならない中小企業においても従業員の接種を積極的に推奨するのか、それとも個々の判断に任せるのかは経営上のテーマだ。企業法務に詳しい丸の内総合法律事務所弁護士の中野明安氏に「安全配慮義務」の観点から企業がふまえておきたい考え方、取るべき方針・方策を聞いた。

2021/06/14

-

恵みの川だから怖さも知っている

第5回は、相良村。球磨川水系における最大の支流で「日本最後の清流」とも称される川辺川が村を縦断するように流れる。川辺川は村の最南部で球磨川と合流。7月豪雨では、川辺川の氾濫などで多くの住家が被害を受けたが、犠牲者は出なかった。吉松啓一村長に聞いた。

2021/06/13

-

あらゆる通信が途絶えた

第4回は、八代市。人吉市、球磨村を抜けた球磨川は、山あいの集落である坂本地区を抜けて八代平野、さらには八代海へと続く。この坂本地区で球磨川はかさ上げされた住戸を含む集落全体を飲み込み、4人が犠牲、1人がいまだ行方不明という大きな被害を出した。中村博生市長に聞いた。

2021/06/06

-

コロナ危機の出口はどこに

3回目の緊急事態宣言は対象地域、期限とも拡大・延長され、混沌の度を強めています。月刊BCPリーダーズ6月号は、長引くコロナ禍で企業の対応がどう変わっているのかを調査。編集部に届いたコメントや寄稿から危機管理担当者の課題や悩み、打開策をまとめるとともに、注目を集めるワクチン接種について、企業に求められることを「安全配慮義務」の観点から専門家にインタビューしました。

2021/06/01

-

前日に出した避難情報、しかし避難につながらず

第3回は、球磨村。人吉市でいくつかの支流が合流して水位を増した球磨川は、球磨村の山間狭窄(きょうさく)部へと流れ込み、国道や県道、村道、さらには周辺の集落を次々に飲み込んで村全体を孤立させた。全体で1500世帯ほどしかない住宅のうち、332棟が全壊、74棟が半壊の被害に遭い、計25人の犠牲者が出た。そのうち14人の犠牲者が出た特別養護老人ホーム「千寿園」は支流・小川との合流点にある。盆地である人吉市とはまるで違い、周囲が完全に山に囲まれている。千寿園近くでは、普段は3メートルに満たないような水位が4日朝には13メートルまで上昇し、その後、水位計では記録できないまでになった。松谷浩一村長に聞いた。

2021/05/29

-

越水する前提で動いてくれ

第2回は、人吉市。球磨川は左岸、右岸の両側にあふれ20人の犠牲者を出した。市の東側に隣接する錦町で川辺川と合流した球磨川は、人吉市を抜け、東隣の球磨村へと流れ込む。急峻(きゅうしゅん)な山々に囲まれた球磨村とは対照的に人吉市は川幅が広く、盆地が広がる。その分、浸水被害は広範にわたり、約900棟が全壊、約1500棟が半壊被害に遭った。この数は県内でも桁外れに多い。松岡隼人市長に聞いた。

2021/05/21

-

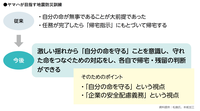

常に問う「本当に命を守る行動が取れるのか」

業種や業態、規模、地域は違っても、危機管理担当者の悩み、やりがい、目標、思いには共通点が多くあります。組織の垣根を越えてそれらを共有することは、個々が直面する課題解決のヒントになるはず。企業の防災・BCP、リスクマネジメントの現場をまわす実務者に今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞くシリーズの第3弾です。

2021/05/18

-

一晩で急激に天候が変わった

第1回は、山江村。村内の90%は山林で、球磨川の支流である山田川と万江川が流れており、河川の氾濫と土砂災害により、死者こそ出なかったが甚大な被害が発生した。内山慶治村長に聞いた。

2021/05/18

-

PART3 激化する山火事/森林火災※「燃料蓄積」状態の森林 乾燥化と土地利用で火災拡大

森林を含む世界の火災面積はここ20年大きな変化なし。ただ、もともと自然の山火事が起きやすい乾燥地域は温暖化でさらに乾燥が加速、そこに人為的要因が加わることで火災が激化する傾向にあります。日本は相対的に森林火災リスクが小さいとはいえ、その要因と影響はグローバルの経済システムを介してつながっています。パンデミックがそうであるように、山火事もまたグローバル後の生き方を問いかけています。

2021/05/14

-

PART2 企業の火災リスクが高まっている理由企業は「発生確率」と「影響度」を見直し防火体制を再検討

ここ数十年、工場・作業所、事務所などの火災発生件数はほとんど変わりません。しかし統計上の数字にはあらわなくても、特定の分野で火災リスクが高まっていることは考えられます。最近の例でいえば、半導体工場での火災の頻発。製品需給がひっ迫するなかでの火災は通常時より影響が甚大です。コロナ禍のいま、企業はさまざまな観点から火災リスクを見直す必要があるでしょう。

2021/05/12

-

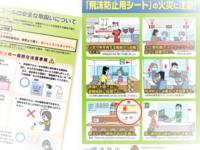

PART1 変わる火災リスクの条件「可燃物」「火種」「人の動き」の変化をとらえ注意と対策

コロナ禍が火災の発生や被害にどう影響するかは、現時点では分かりません。しかし、生活環境や職場環境が従来と変わってきていることは確か。環境変化によってリスクの条件は変わり、取るべき対策も変わります。置かれた状況に合わせて手を打つことはもちろん、表出する問題に対応することも必要。「火災リスク」を切り口に、リスクマネジメントの問題を考えます。

2021/05/09

-

コロナ火に気を付けろ

工場火災が多発している状況を受け、コロナ禍と「火災リスク」の関係にフォーカス。同時に組織の奥でくすぶり続けているリスクマネジメント上の問題(=火種)を検証し、解決の方向性を考察しました。事例紹介では、緊急時においても社員が自律的に動ける組織を目指して奮闘する企業・人を取り上げています。

2021/05/01

-

「リスク評価アンケート」を従業員への教育活動に

企業の業種・業態、規模、地域は違っても、危機管理担当者の悩み、やりがい、目標、思いには共通点が数多くあります。垣根を越えてそれらを共有することは、個々が直面する課題解決のヒントにもなるはず。防災やBCP、リスクマネジメントの現場をまわすリーダーたちに今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞き、Q&Aで紹介するシリーズの第2弾です。

2021/04/13

-

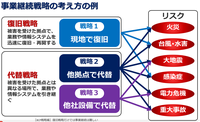

BCPはより戦略的に、複数シナリオで準備

危機管理のあり方は企業の業種・業態、規模などによってさまざま。ただ、 組織を取り巻く環境変化に目を凝らし、起こり得るリスクを想定して準備を怠らず、社員の安全と事業の継続を確かなものにして社会的責任を果たすという役割は共通です。防災やBCP、リスクマネジメントの現場をまわすリーダーに、今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞きました。

2021/04/11

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)