2022/03/10

変わる防災ビジネス 市民参加の新たな潮流

一般社団法人フェーズフリー協会代表理事

佐藤唯行氏に聞く

1971年生まれ、東京都出身。「災害軽減(防災)工学」専攻による工学修士(96年)。同じような災害が繰り返されてしまう現状を目の当たりにしてきた経験から、市民一人一人に「防災」という価値を持続的に届けるには、公共サービスや市民ボランティアだけではなくビジネスが必要と、2014年に防災に関わる新しい概念「フェーズフリー」を提案、さまざまな学会において論文を複数発表している。2020年、地域安全学会において論文「防災に関わる新しい概念『フェーズフリー』の提案とその普及啓発」が技術賞を受賞。自治体施策へのフェーズフリーの採用や市民向けイベント、民間事業支援などの活動を本格化している。

「備える」提案では一般市民が参加できず、いつまでも同じ災害が繰り返される。ビジネスモデルを変えないといけない。

巨大災害の危機が叫ばれ、市場にはさまざまな防災商品・サービスが並んでいる。にもかかわらず、我々一般市民はいまだ十分な備えができていない。それはなぜか――。この問題を解くカギとして注目されているのが「フェーズフリー」という新しい防災の概念だ。「防災ビジネスを本質的に転換しない限り、繰り返す災害の問題は解決しない」と説く一般社団法人フェーズフリー協会代表理事の佐藤唯行氏に、現在の防災を取り巻く環境、抱えているジレンマとボトルネック、解決の方向性と具体策を聞いた。

気が付くと「備えられている」のがフェーズフリー

――あらためて「フェーズフリー」とは何か教えてください。

フェーズフリーは、いわば防災にかかわる新しい概念です。2014年頃に言葉が生まれ、最初は学術的な使われ方でしたが、次第に一般用語として広まってきた。いまはむしろ、言葉のひとり歩きを心配しています。

もちろんフェーズフリーは一般的な用語として、いろいろな人が自由に言葉を使い概念を成長させていくのが望ましい。しかし誤った解釈で価値が偏ってしまうのは避けたいところです。そこでお聞きしますが、リスク対策.comはフェーズフリーをどう理解していますか。

――普段使いで使いやすいものは災害時も使いやすい。いわば、障がいを持つ人に使いやすいものは健常者も使いやすいという「ユニバーサルデザイン」のような概念と理解しています。

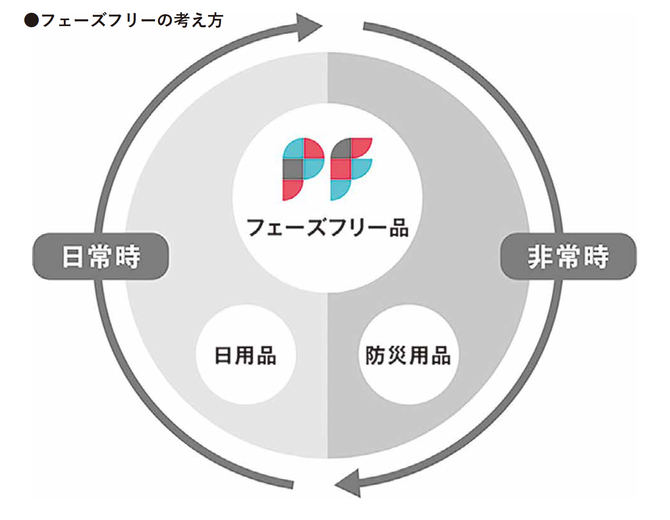

そうですね。間違いではありませんが、防災に引き付けていうと「被災した時のために特別なものを用意するのではなく、普段使っているものが災害時も便利に使える」ということ。そう考えていただくと、あとの説明が分かりやすい。

というのも、繰り返す災害から安全・安心な社会をつくるという目的は、フェーズフリーも防災も同じです。ただ、何をもってそうした社会をつくるかというと、防災は備えることが大前提。地震に備える、台風に備えるといった具合に、防災商品・サービスはすべて「備えましょう」という提案です。

では、そうした提案に対し「十分備えている」と胸を張っていえる人は世の中にどのくらいいるか。お答えするまでもなく、ほとんどの人は備えられていません。なぜなら「備える」ことは、実はすごく難しい。防災側が「備えましょう」といくら提案しても、できないのです。

かといって、備えられない人が「防災なんか関係ない」と考えているかといえば、そんなわけはない。みな防災は重要だと思っています。にもかかわらず、備えられない。この平行線を解消しない限り、繰り返す災害は解決しません。

――どうすればよいのでしょうか。

「備えましょう」といって、みなが備えてくれたら簡単です。しかし、そうした商品はなかなか売れない。ならばいま普通に使っているものが、災害時も同じように便利に使えたらよいのではないでしょうか。

いまみなさんが着ているシャツ、文字を書いているボールペン、手にしているコップが、日常生活を豊かにしてくれると同時に、災害時もすごく役に立ってくれる。そうした商品・サービスが市場に広がり、浸透すれば、意識せずとも自然に備えができる。それが、日常時のフェーズと非常時のフェーズをフリーにする「フェーズフリー」のアプローチです。

――目的は防災と同じ。ただし防災は「備える」ことが前提なのに、フェーズフリーは「備えられない」ことが前提だ、と。ハードルを下げてアプローチしているということですか?

乱暴ないい方かもしれませんが、頑健で立派なオフィスで働き、高性能な住宅に暮らし、ゆとりのある人は、災害に備えるためのコストも投資できるでしょう。そうした人は災害に見舞われても乗り切ることができる、脆弱性が低い人です。

しかし多くの人は、立派なオフィスで働いてもいなければ、高性能な住宅に住んでもいない。日々の生活に必死で、災害時しか使えないものにコストを支払うゆとりがありません。被災して困難を強いられるのはおうおうにしてそうした人たち、私を含め脆弱性の高い圧倒的多数の一般市民です。

「備えましょう」という提案は、防災にコストを払える人には有効です。しかしそうした人はもともと脆弱性が低いわけですから、提案を推し進めても全体の被害様相はあまり変わりません。そうではなく、脆弱性の高い圧倒的多数の人たちに目線を合わせ、備えられなくても命と生活を守れる方法を提案しないといけない。そうしてはじめて、繰り返す災害の問題を解決できると思うのです。

変わる防災ビジネス 市民参加の新たな潮流の他の記事

- 着ているジャケットが枕やバッグに早変わり

- 環境に応じて自在に変わるオフィス家具

- 「備える防災」から「備えない防災」へ

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方