インタビュー・講演録

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その2

「BCPに対する経営層の意欲を高めるにはどうすればいい?」「BCP訓練にコンサルタントの協力は必要?」など、危機管理には悩みが尽きません。本紙はこの半年間で聞いた読者の声を集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/15

-

事業中断を前提に、競争優位性を高める

欧州の金融業界がリードしてきたオペレーショナル・レジリエンスが、日本でも広がりはじめた。2023年4月に金融庁が「オペレーショナル・レジリエンス確保に向けた基本的な考え方」を公表し、金融業では取り組みに拍車がかかる。一方、他の業界では緒に着いたばかりというのが現状だ。オペレーショナル・レジリエンスとは、どういう「能力」を指すのか、KPMGのパートナーである関憲太氏に聞いた。

2024/08/09

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その1

「従業員の災害ボランティア活動にルールは必要?」「家庭防災への支援はどこまでやればいい?」など、危機管理には明確な答えが存在しないケースが少なくありません。本紙はこの半年間で聞いた読者の悩みを集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/05

-

震災被害を経て伝統を受け継ぐ熊本の料亭店主から能登へのメッセージ

平成28年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本城を見上げて「もうダメかもしれない」と呟いたのは、150年の歴史を持つ日本料理「おく村」の店主・奥村賢さんだ。城下町で料亭街として栄えた熊本市新町に店はある。震災以前から近隣の料亭が次々と廃業する中、「おく村」は暖簾と伝統を守り続けてきた。しかし、厳しい経営に熊本地震が追い打ちをかけた。「震災をきっかけに店をたたむ」という選択肢が頭をよぎる。実際に5店舗あった料亭のうち2店が廃業を決めた。そんな中、「おく村」は営業再開を決意、現在も料亭文化を守り続けている。震災後も事業を継続するために何が必要なのか。奥村さんの体験談を元に考えていきたい。

2024/07/29

-

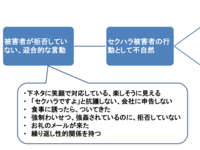

危機管理担当者が知っておくべきハラスメントの動向業務上の指導とパワハラの違いを知る

5月17日に厚生労働省から発表された「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、従業員がパワハラやセクハラを受けていると認識した後の勤務先の対応として、パワハラでは約53%、セクハラでは約43%が「特に何もしなかった」と回答。相談された企業の対応に疑問を投げかける結果となった。企業の危機管理担当者も知っておくべきハラスメントのポイントについて、旬報法律事務所の新村響子弁護士に聞いた。

2024/07/18

-

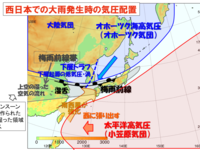

基本解説 Q&A 線状降水帯とは何か?集中豪雨の3分の2を占める日本特有の現象

6月21日、気象庁が今年初の線状降水帯の発生を発表した。短時間で大量の激しい雨を降らせる線状降水帯は、土砂災害発生を経て、被害を甚大化させる。気象庁では今シーズンから、半日前の発生予測のエリアを細分化し、対応を促す。線状降水帯研究の第一人者である気象庁気象研究所の加藤輝之氏に、研究の最前線を聞いた。

2024/07/17

-

災害リスクへの対策が後回しになっている円滑なコミュニケーション対策を

目を向けるべきOTリスクは情報セキュリティーのほかにもさまざま。故障や不具合といった往年のリスクへの対策も万全ではない。特に、災害時の素早い復旧に向けた備えなどは後回しになっているという。ガートナージャパン・リサーチ&アドバイザリ部門の山本琢磨氏に、OTの課題を聞いた。

2024/07/16

-

「人で守る」 から「仕組みで守る」時代経験豊富なベテランが退職、人材確保が困難に

工場やプラント、倉庫の設備やシステムを最適に動かす制御・運用技術(OT)のリスクは情報セキュリティーだけにとどまらない。安全面の技術が伝承されていないなど、ほかにも課題は多いという。横河デジタルソリューションビジネス事業本部の田嶋信太郎氏に日本のOTにおける課題を聞いた。

2024/07/16

-

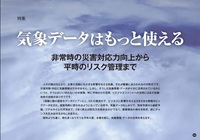

「経験と勘」のリスク管理をデータドリブンに

気象はさまざまなビジネス分野に大きな影響を与えます。防災・BCP やリスク管理においても、さまざまな気象情報・データが活用されているでしょう。そしてDX の潮流のなか、データの活用は新たな局面へと入っています。気象庁情報基盤部情報利用推進課気象ビジネス支援企画室室長の杉浦伊織氏に、気象データ活用の現状と課題を聞きました。

2024/07/07

-

気象データはもっと使える

災害対策・対応に欠かせない気象情報。しかし、それが企業において十分に活用されているかというと、そうともいい切れません。ビジネスに影響を与えるさまざまな情報がビッグデータ化され、経営判断に使われる昨今、気象情報・データももっと生かせるはず。防災力の向上、事業機会ロスの削減、チャンスの創出など、夏本番を前に気象情報・データの活用について考えます。

2024/07/01

-

富士山噴火における首都圏企業の対応行動できなくなることを前提に備蓄の強化を

死者・行方不明者63人を出した御嶽山の噴火から9月27日で10年を迎える。令和6年防災白書では、特集1として火山噴火への備えを掲載し、制度の改正や各地の火山防災の取り組みを紹介した。一方、降灰により首都圏に大きな被害をもたらす可能性が指摘される富士山の噴火については、まだまだ対策が十分とは言えない状況で、具体的にどう対策を進めていけばいいのか悩みを抱える企業も少なくない。山梨県富士山科学研究所所長で東京大学名誉教授の藤井敏嗣氏に、首都圏における企業の対策のあり方を聞いた。

2024/06/18

-

安易にさわると火傷するOT環境のシビアさ

PART1では、企業を取り巻くデジタルリスクの現状と課題を見てきました。PART2はモノの生産に直接関わる工場に焦点をあてます。OTがITと融合しインターネットにつながることで、これまでにない脅威が侵入している生産環境。PwCコンサルティングの上村益永氏に、工場のシステムリスクとセキュリティー対策の取り組みを聞きました。

2024/06/17

-

デジタルインシデントはハザード級になっている

システムトラブルに起因するインシデントが多発しています。業務システムが大きく複雑になるほど、止まったときの影響も甚大。DX が進むことで、それはハザード(災害)級になりつつあります。神戸大学大学院工学研究科特命教授の森井昌克氏に、企業を取り巻くデジタルリスクの現状と課題、対応策を聞きました。

2024/06/06

-

増大するシステムリスク

デジタルインシデント多発の背景には何があるのか。ビジネス環境全般を俯瞰しつつ、工場のシステムに焦点をあて、リスクの変化と対応の方向を考えます。企業事例はサプライチェーンBCPへの取り組みをピックアップ。余力のないサプライヤーが多い、従来の取引関係を崩せないといった課題を、平時からの密な連携協力でクリアしているネットワークを紹介します。

2024/06/01

-

そのとき組織はどう動いたか

震災について語りましょう。現在の事業環境を見つめ直し、防災システムやBCP体制を反省して、少しでも改善が進むよう、能登半島地震を乗り越えた組織の事例を紹介します。また新年度応援企画では、危機管理担当者から社員に伝えておきたいメッセージの切り口を提案。組織内のリスクが高まるこの時期、積極的に発信して社内ルールを徹底しましょう。

2024/05/01

-

国土健全化と知識創造に果たす能登の役割大きい

震災からの復興は被災地だけの問題ではなく、日本全体の問題です。能登半島復興の意味は、これからの日本の経済社会はどうあるべきかと一対で考えないと答えが出ません。日本の人口が減少に転じたいま、震災復興のあり方とは。「空間経済学」の第一人者で京都大学経済研究所特任教授の藤田昌久氏に、この問いをひも解くヒントを聞きました。

2024/04/03

-

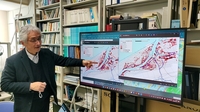

能登半島地震の情報支援活動

少子高齢化が進む社会、かつてのような人海戦術による災害対応は期待できません。デジタル技術を駆使して被害状況を素早く把握、分析を加えて共有し、組織間の意思疎通を円滑にして活動を効率化する。そのためのシステム開発とインフラ構築が進んでいたところに、能登半島地震は起きました。IT/DXはどう機能したのか。災害時情報共有のリアルを取材しました。

2024/04/01

-

過疎高齢化地域の古い家屋の倒壊をどう防ぐか

能登半島地震の死者のほとんどは、倒壊した建物の下敷きになって命を落とした。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度と、全国平均の87%に比べ極端に低い。過疎高齢化地域の耐震改修がいかに困難かを物語る。倒壊からどう命を守るのか。伝統的建築物の構造計算適合性判定に長年携わってきた実務者に、古い家の耐震化をめぐる課題を聞いた。

2024/03/28

-

能登の復興は日本のこれからを問いかける

半島奥地、地すべり地、過疎高齢化などの条件が、能登半島地震の被害を拡大したとされています。しかし、そもそも日本の生活基盤は地域の地形と風土の上に築かれ、その基盤が過疎高齢化で揺らいでいるのは全国共通。金沢大学准教授で石川県防災会議震災対策部会委員を務める青木賢人氏に、被害に影響を与えた能登の特性と今後の復興について聞きました。

2024/03/10

-

造成地や砂丘地域に液状化被害が集中した新潟市国や自治体のハザードマップ活用を

能登半島地震では、震源地から離れた新潟県新潟市で震度5強を記録した。新潟市の被害で顕著だったのが液状化だ。砂の吹き出した痕跡がそこかしこに見られ、地面の陥没、盛り上がりが多数発生。多くの住宅が影響を受けた。液状化を専門とする新潟大学助教の保坂吉則氏に新潟市の液状化について聞いた。

2024/03/07

-

縮小へ向かう社会のよりよい復興とは

能登半島地震が浮き彫りにした地域の衰退。しかしそれは能登に限ったことではありません。本格的な人口減少時代に入るといわれる日本で、右肩上がりの復興をイメージすることはもうできないでしょう。縮小に向かう社会において、よりよい復興とは何か。専門家・実務者のインタビューと独自調査から探ります。

2024/03/01

-

充実する災害情報いかに整理して見せるか

政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」は、2030 年度までの全自治体のデジタル実装が目標。交付金制度を活用した事業の採択も増え、防災DXサービスにも追い風が吹いています。災害時の情報共有システムを提供するブイキューブ公共ソリューション営業グループの武井祐一氏に、防災DXサービスの動向と今後を聞きました。

2024/03/01

-

燃えやすい木密地域で消火活動が困難に

2024 年の幕開けを襲った能登半島地震。輪島市の朝市通り周辺で発生した火災は、消火できずに拡大する延焼が中継され、地震火災の恐ろしさを突きつけました。日本火災学会の調査として現地に入った東京大学先端科学技術研究センター教授の廣井悠氏に、輪島市の大火について聞きました。

2024/03/01

-

高齢化・過疎化社会という脆弱性を直撃

半島奥地という地域条件、高齢化・過疎化という社会環境、元旦というタイミング。令和6年能登半島地震の被害は「脆弱性」を突いて拡大しました。突きつけられた課題は何か、どう手を打てばよいのか。関西大学社会安全学部特別任命教授で社会安全研究センター長の河田惠昭氏に聞きました。

2024/02/04

-

能登半島地震1カ月を振り返る

半島奥地という地域条件、高齢化・過疎化という社会環境、元旦というタイミング。令和6年能登半島地震の被害は「脆弱性」を突いて拡大しました。防災の何が機能し、何が機能しなかったのか。突きつけられた課題は何か。被災地ルポ、被災者の声、専門家の見解、一般企業による支援の動きから、この1カ月を振り返ります。

2024/02/01

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)