2024/04/03

令和6年能登半島地震

人口減少時代の震災復興 学識者の視点

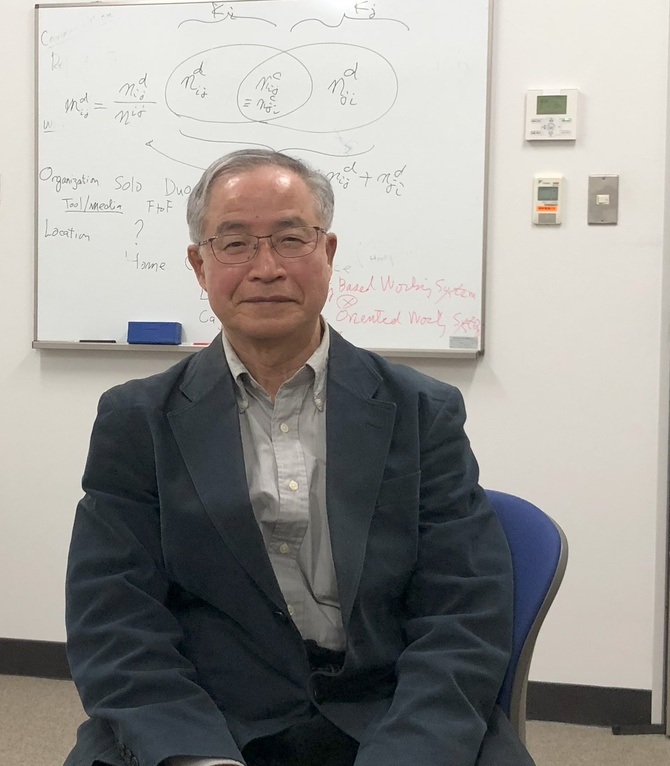

京都大学経済研究所特任教授 藤田昌久氏

ふじた・まさひさ

1966年京都大学工学部土木工学科卒業、72年ペンシルバニア大学大学院博士課程地域科学専攻修了。京都大学助教授、ペンシルバニア大学助教授・准教授・教授を経て、95年京都大学経済研究所教授、99年同研究所所長。日本貿易振興機構アジア研究所所長、経済産業研究所所長などを歴任。京都大学名誉教授。著書に「復興の空間経済学-人口減少時代の地域再生」(共著、日本経済新聞出版社)など。

震災からの復興は被災地だけの問題ではなく、日本全体の問題だ。過疎高齢化地域の再生はどうあるべきか。その問いは能登半島だけでなく、日本全体に投げかけられている。これからの日本の経済社会はどうあるべきかと一対で考えなければ、答えは出ない。日本の人口が減少に転じたいま、震災復興の意味とは、そのあり方とは。「空間経済学」の第一人者で京都大学経済研究所特任教授の藤田昌久氏に、この問いをひも解くヒントを聞いた。

日本全体における能登復興の意味

――過疎高齢化が著しい能登半島は、復興の厳しさが予想されます。「投資をしても20年後にどれだけ人が残るのか」という問いにもさらされています。能登の復興をどう考えますか?

いつでもどこでも大きな災害が起こり得るのが日本列島です。複数のプレート境界上に位置し、四方を海に囲まれ、季節風の影響を強く受けている。すばらしい自然を有する半面、世界の大きな地震の約2割が発生し、台風の通り道にもなっています。災害と表裏一体で生きていかないといけない。

災害からの復興には、当然コストがかかります。町をつくり直し、インフラをつくり直し、大変なお金がかかる。ゆえに経済学の分野では、被災者一人一人に支援金を渡し「これで好きなところへ行ってください」「被災した場所は放っておきましょう」と、そうした考え方が出てきます。しかしそれは、長期的に見て非常に問題です。

冒頭で述べたとおり、日本はあらゆる場所で大きな災害がいつでも起こり得ます。被災した場所を放っておけば、スイスチーズのように、あちこちが穴だらけになる。国土が空洞化してしまいます。復興は短期的な経済効率でなく、100年、200年のスパンで考えないといけないものです。

人の生活や経済活動の基盤となる土地は、いったんつくれば長期的に使用できます。いま我々が住んでいる土地も、先人が原野を切り開いてつくった造成地です。日本はそうして発展してきたわけですから、災害が起きたら、少なくとも元に戻さないといけない。むしろ、前よりも魅力的な土地にしないといけない。

東日本大震災の復興予算の大きさを批判する人もいますが、あれほどの被害を受けた土地が10年ほどで元に戻った。それは、この先また100年、200年と使える社会の基盤が再構築できたということです。無駄遣いは当然防がないといけませんが、復興は射程を長くして考えるべきです。

――その意味で、能登半島地震の復興に必要な視点は何でしょうか?

まず重要なのは、日本海という視点です。かつて、日本の海運の要衝は日本海でした。北前船が大阪と北海道を行き来し、途中の港で活発に商売が行われていた。歴史的に見れば、日本海のほうが長い間表舞台にあったのです。

それが明治以降、海運の要衝が太平洋に移り、特に大戦後は太平洋ベルト地帯が日本の発展の中心になりました。そこで考えるべきは、現在、その太平洋ベルトの危険性が高まっていることです。首都直下地震、南海トラフ地震、富士山噴火、それらの確率が日増しに高まっている。それこそ、関東から九州まで壊滅するような大災害です。

そのため、太平洋ベルトがやられたときのバックアップシステムを構築しておかないといけない。日本海側はその有力候補です。これまでは取り残されてきた感がありますが、今後、太平洋ベルト並みのインフラを強力に整備していくことは国の未来にとって極めて重要でしょう。

バックアップシステムは経済に限りません。もちろん、グローバル化するサプライチェーンにおいて、東アジアの出口としての日本海は重要です。ですが、それだけでなく、政治、行政、文化、すべてがいま東京に集中している。能登半島地震を機に日本海側に目を向け、分散化・分権化に取り組む必要があります。

そしてもう一つ考えるべきは、多様性の継承です。かつて北前船の寄港地だった奥能登には、豊かな自然とともに伝統文化が多く残っている。輪島塗などはまさにそうで、いったん消えてしまったら再生できません。そうした地域資源を守ることは、地域のためだけでなく、日本の長期的発展にとって不可欠です。

いま、世界の先進国に求められているのは、ものづくりも大切ですが、広い意味での知恵、ナレッジの創造です。経済活動の中心は、大量生産から知識創造へ移ってきている。その際のインプットは、人間の頭脳です。AIも助けになりますが、それは道具としてであって、基本的には人間の頭脳が主要なインプットでしょう。

そして知恵というのは、一人で考えるより複数人で考えたほうがよいアイデアが生まれる。「3人寄れば文殊の知恵」というのは、違った人が違った頭脳を持ち寄って相談すれば相乗効果が得られるということ。人間の多様性を前提にした考え方です。しかし多様性は、同質性の高い人が集まっても生まれません。

多様性による相乗効果を発揮させるには、違った考え方をする人の組み合わせが常に起こることが必要です。その点、東京は明治以来、全国の藩から背景の違う人たちが入れ替わり入ってきた。多様性が非常に高く、知識創造の場として、特に若者に魅力的でした。それが今日まで続いています。

ただ、何もかも東京に集まって中央集権化してくると、経済合理性は発揮できますが、多様性は次第に失われる。同じような環境、同じような価値観で育った、同じような考え方をする人たちが集まって来るわけですから。同質化が進み、頭脳の相乗効果はかなり落ちていると感じます。

そう考えると、地域に残る伝統文化や伝統芸能は、知識創造にとって非常に刺激になります。真にクリエイティブな国をつくっていくには、そうした地域の独自性がますます重要になるでしょう。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方