2024/07/18

インタビュー

危機管理担当者が知っておくべきハラスメントの動向

5月17日に厚生労働省から発表された「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、従業員がパワハラやセクハラを受けていると認識した後の勤務先の対応として、パワハラでは約53%、セクハラでは約43%が「特に何もしなかった」と回答。相談された企業の対応に疑問を投げかける結果となった。企業の危機管理担当者も知っておくべきハラスメントのポイントについて、旬報法律事務所の新村響子弁護士に聞いた。

指導目的でも「人格否定」「さらし」はパワハラ

ーーハラスメントに関する、最近の動向を教えてください。

パワハラやセクハラなどのハラスメントを含め、企業は従業員が安全に仕事をできる環境を整えなくてはなりません。この職場環境配慮義務は、安全配慮義務の一つ。平成15年の川崎市水道局事件の判決がきっかけになった概念です。

水道局の職員が、先輩や同僚からいじめにあって自殺してしまった。事故や病気だけでなく、職場の人間関係からもたらされる危険性についても、企業は配慮する義務があるとした判決です。

これまでパワハラやセクハラでは、損害を与えた従業員がいて、企業が問われていたのはあくまで使用者責任。それが最近は、職場環境配慮義務の債務不履行責任が問題になる。具体的にはハラスメントの予防措置や相談後の事後対応などの環境を整える義務を果たしているか。企業の責任がストレートに問われる時代になっています。

一方で、ハラスメントと感じれば、その行為がハラスメントになると考えるのは間違いです。

ーーパワハラについて、担当者が知っておくべきことは何でしょうか?

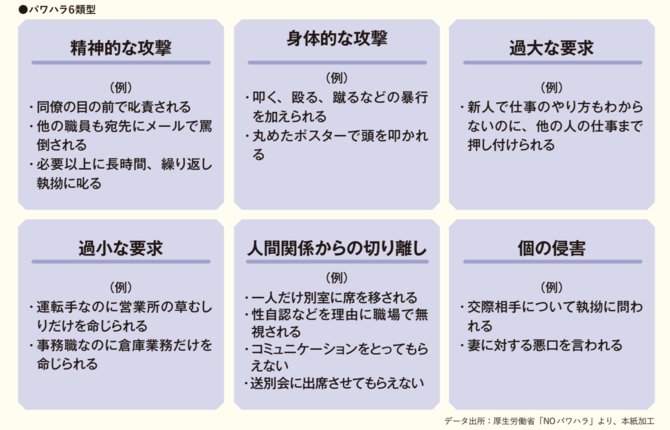

まず、パワハラ6類型を知ることが重要です。どういった行動が6類型に該当するかが厚生労働省の指針に書かれていますので確認しましょう。その中で特に注意すべきなのが「精神的な攻撃」である暴言。どこまでが暴言か、担当の方は悩まれると思います。指針には「人格否定する言葉」が入っていると暴言となり、パワハラに該当すると記載されています。裁判では、もう少し踏み込んだ判決が出ています。

平成26年の社会福祉法人備前市社会福祉事業団事件では、業務に関連した叱責がパワハラに該当すると判断されました。毎日、場合によっては介護サービスを受ける利用者の前で「以前もできなかったよね」といった、過去をも持ち出して責め立てるように叱責していたケースです。

判決では、相手の能力や性格に応じた指導ではないとされました。ここから、人格否定だけでなく相手の能力や性格に応じた指導かどうかが、パワハラ判断基準の一つになっています。

ーーパワハラを危惧し、指導が萎縮するとの声があります。

勘違いしている人が少なくないですが、当然ですが裁判でも業務上の指導をまったく否定していません。パワハラ対策を進めると業務指導に支障が出ると考えるのは誤りです。パワハラ問題の本質は、指導の中に人格否定の言葉を入れたり、みんなの前でさらしたりするようなやり方にあります。

例えば、平成21年の富国生命保険ほか事件。ある営業担当者が保険に加入させる際の義務である告知事項に関して説明をしていないのではと、上司が疑った。それで、みんなの前で問いただした。上司の行動は当然と思われるかもしれません。でも裁判官は、それをパワハラと認定した。なぜなら、その営業担当に告知したかどうかを聞くのは、名誉に関わる事柄。だから、上司は別室に呼び出して聞くべきだったとの判断です。

一方で、会社からパワハラの疑いをかけられて弁護士に相談しに来る人も多い。よくあるのが同僚間、または部下から上司へのアプローチはパワハラにならないとの誤解です。ハラスメントの根本にある「優越的な関係」は上下に限りません。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方