「保険」「機材」「避難」で水害に備え

被災後は「あわてない」「写真を撮る」「支援制度を調べる」

木村 悟隆

(きむら・のりたか)専門は化学(高分子材料)、いわゆるプラスチックだが、2004 年の新潟県中越地震から、仮設住宅の居住性の調査や、被災者支援にも関わっている。著書に「地震被災建物修復の道しるべ」(共著)など。

2019/07/08

被災を前提にした災害への備え

木村 悟隆

(きむら・のりたか)専門は化学(高分子材料)、いわゆるプラスチックだが、2004 年の新潟県中越地震から、仮設住宅の居住性の調査や、被災者支援にも関わっている。著書に「地震被災建物修復の道しるべ」(共著)など。

間もなく西日本豪雨から1年。この記事を書いている今、やはり梅雨前線で九州南部に大雨が降り続いています。また、梅雨が明けても台風に急なゲリラ豪雨。秋まで注意が必要です。ここでは、水害への備えと、万一水害に遭ってしまった場合の個人の住まいの復旧について述べたいと思います。

火災保険(それに準ずる共済)には多くの方が加入していると思います。水災の保険に加入しているでしょうか? 床上浸水すると家の濡れた部材(壁、断熱材など)の交換その他の修理で500万円ぐらいはかかります。また、西日本豪雨の倉敷市真備の2階まで浸水した場合には1000万円以上かかったという話を聞きました。水災で新価契約(保険会社によって名称が異なる)になっていれば、築年数によらず、修理費用は補償されます。戸建・マンションを問わず、未加入の方は必ず加入してください(マンションの上層階は浸水の恐れはないので加入は不要ですが)。

マンションにお住まいの方は、共用部に水災の保険をかけてあるか、確認してください。エレベーター、機械式駐車場、水道の増圧ポンプなど、地上や地下に生活に欠かせない機械・電気設備があります。床下浸水でこうした設備が被災して1000万円を超えるような被害になった事例があります。保険未加入だと修繕積立金を取り崩すしかなくなり、今後の建物の維持に支障が出ます。

■「土のう」が作れなければ「水のう」

共用部にどんな設備があるか知っておくことも大事です。床下浸水で機械部への浸水を防ぐために土のうを建物の入り口に積むのも有効でしょう。ただし、マンションは街中が多く、敷地内もコンクリートで固められているため、土を用意するのが困難です。最近、段ボールとポリ袋を用いた「水のう」が解決策の一つとして推奨されています。倉庫に段ボールとポリ袋を用意しておき、いざという時に組み立てたらどうでしょうか? もちろん、危険な急な増水の場合は、命を守るのが優先です。低層階の方は上層階に避難すること、またそうした避難のあり方について、管理組合などで何らかの取り決めをしておくとよいのではと思います。

■防災用品は想定される災害種類に応じて置く場所を変えて

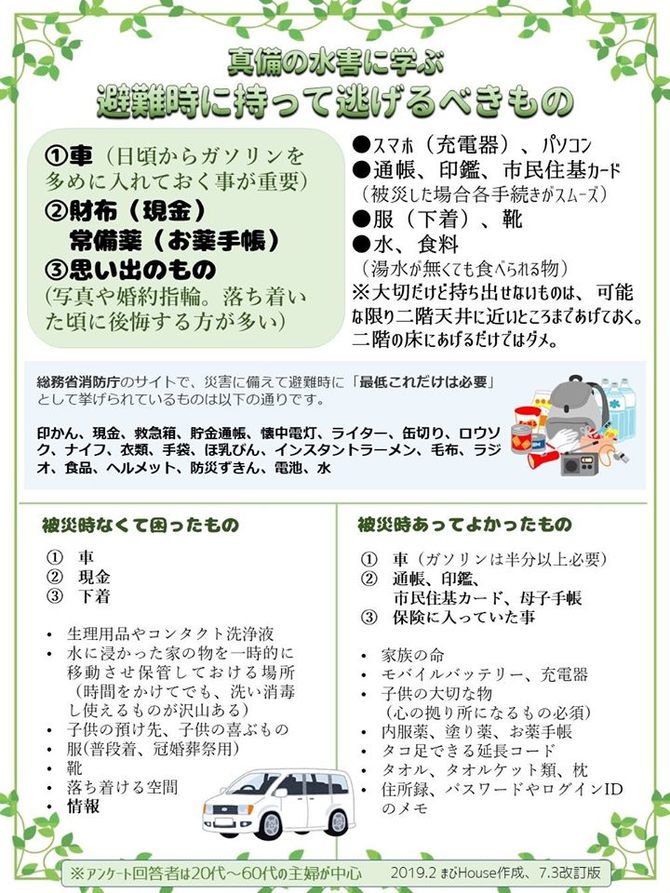

非常用の防災用品ですが、あれもこれもではなく、最低限必要なものを先ず挙げます。「現金」「クルマ(のカギ)」「スマホ(情報)」は必須でしょう。次いで薬を飲んでいる人は「お薬手帳」。「飲み水」は実は水害では大事です。やむを得ず2階に垂直避難して孤立したとき、水に囲まれているのに飲み水がないのがつらかったと聞きます。水害では2階に置いて下さい。地震なら玄関から逃げるので1階でしょう。想定される災害の種類に応じて置く場所を変える必要があります。岡山県倉敷市真備町の大水害の経験のアンケートを基に作られたチラシがあります。未災地の方には大いに参考になるでしょう。

■床下の水を吸い取るポンプ、掃除機、水分計

自主防災会では、万一水害に遭ったときに備えて、いくつか住宅の復旧用の機材を備えておくとよいでしょう。床下にたまった水を吸い取るポンプ、わずかに残った水を吸い取る掃除機、床下乾燥のためのダクトファン、壁内部の浸水状況が分かる水分率計です。写真に示すポンプは水深1ミリまで吸い取ることができる高性能のものですが、約7万円と個人が備蓄するには高価です。ぜひとも自主防災会で防災倉庫に備蓄することをお勧めします。過去の水害で、町内会がポンプを備蓄していたため、順に使って応急処置が進んだ事例がありました。なお、防災倉庫が被災しないことも大事です。崖から離れて浸水しにくい場所に置くこと、もし適当な場所がない場合は、倉庫に防水性があることが必須です。

【参考】

ツルミポンプ スイープポンプLSP・LSPE型

ケルヒャー 業務用乾湿両用クリーナーNT 55/1 Tact

株式会社 エムケー・サイエンティフィック 水分計 DT-128M (建材用)

被災を前提にした災害への備えの他の記事

おすすめ記事

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方