教育・ハウツー

-

第10回:燦然と玉虫色に輝く「重要業務」なのだった

■「重要業務」とは何のことだ?ヨシオは、BCP策定を命じられた直後に読んだいくつかの資料の中に「重要業務」という、分かったような分からないような用語があることがずっと気になっていました。「BCPでは重要業務を選定しなければならない」と書いてある。ところがその意味が資料によって異なるのです。

2017/09/21

-

第9回:災対本部の活動の推進力はどこから来る?

■災対本部の活動指針が見えない、決められない ヨシオは、これまでのBCP策定会議が曲がりなりにもスムースに進んだことに安堵していましたが、一方で少し心の隅に引っかかることもありました。それは、災害対策本部の運営のことです。 最初の会議では、BCPに名を連ねたメンバーがどんなタイミングでどこに集合し、災対本部を立ち上げるのかまでを決めました。ここまではよかったのですが問題はその後。災対本部ではどんな活動をするのか。テーブルの前に座って指示を待つだけなら一膳メシ屋で注文を待つお客と変わらない。

2017/09/07

-

第7回:本社が火事? 120パーセントあり得ないね!

■火災対応はBCPのイロハのイ BCP策定会議の第1回目と2回目で議論してきた避難計画や安否確認、帰宅困難者対応といったものは、特定の災害に対してというよりは、何が起ころうともその必要があれば実行に移すという性格のものでした。しかし、その一方で災害の種類が異なれば、その予防の仕方や対処方法がまるで異なることも確かです。台風には台風に合わせた対処の仕方、火災には火災、地震には地震なりの対応方法があるわけです。

2017/08/10

-

最低限すべきこと明確な下水道BCPを

国土交通省は9日、「下水道BCP策定マニュアル改訂検討委員会」の第3回会合を開催。「下水道BCP策定マニュアル2017年版(地震・津波編)」のとりまとめを行った。下水道事業を手がける地方自治体向けに地震や津波があった際のBCP(事業継続計画)策定について、人員が限られた中で優先順位を明確にすることを重視し、最低限対応しておくべき業務について記載した。

2017/08/10

-

家族の笑顔を守る暮らしの知恵『りすの四季だより』

リスク対策.comで大人気連載中のあんどうりす氏の「防災・減災りす便り」が 待望の書籍化! 本書では、防災をマニュアル化するのではなく、アウトドアの知恵と技術を使って「読者と生き延びるための『知恵』を分かち合う」ことを主眼においています。 通常の防災本であれば「地震対策編」「津波対策編」などの章立てにするところを、本書では「春」「夏」「秋」「冬」と章を四季に分け、それぞれの季節の暮らしのなかで防災について自然に考えられるように工夫しました。

2017/08/01

-

災害時の熱中症の盲点!注意するのは炎天下で作業をしている人たちだけではありません!

豪雨かと思ったら真夏日。梅雨の合間の晴れの日や梅雨明けは湿度も高く、熱中症にかかりやすい時期と言われています。平時でも熱中症で救急搬送されている方は年間4万人いるのですって。緊急搬送された方のみで4万人!多いですよね。

2017/07/21

-

物理学者湯川秀樹博士、卓越した<文明論者>

今回はリスク対策とは直接関係ない話題である。日本人初のノーベル賞受賞者である物理学者の故・湯川秀樹博士の人生哲学を考えてみたい。

2017/07/03

-

梅仕事と新発想!1石4鳥の地域循環型ローリングストック

梅の雨と書いて梅雨ですね。みなさんは梅仕事していますか? わたしは、毎年、梅の樹の剪定(せんてい)をして、梅の実を作るところから楽しんでいます。梅って雨が降った後に、1、2割り増しくらいに急成長するんですよ。だからこの時期、雨がしっかり降ってくれると嬉しいのです♪

2017/06/16

-

防災イベントがマンネリ・・なんて言わせません!おもしろイベント集めてみました!

防災イベントって腰が重いという方も、防災イベントを開催しようと思っているけど、マンネリになっている・・という方も、こんな防災イベントはいかがでしょう?今週は、この発想新しいかも!と思った防災イベントについてまとめてみます! まずは、こちら。「高尾599ミュージアム」で開催された、「高尾の夜を楽しみ、動物の生態や防災を学ぼうサタデーナイトミュージアム」。

2017/05/26

-

【第7章】 市民レベルの捜索・救助活動 (後編)

さあ、いよいよ次の手順に従って捜索(検索)活動を始めてみよう。1) まず現場(建物内外)に到着したら、次のように要救助者へ声で知らせよう。「もし私の声が聞こえたら、こちらまで来てください!」もし誰かが来たら、その人からできるだけ詳細に現場の様子を聞きだすのだ。他に誰かいるのか? どこにいるのか? など。そして現場の状況に応じてその場で留まらせるか、避難させるかの指示を出す。その際は指示を受ける人の心理状態や様子をよく観察して、簡潔に短く分かり易い指示を出すように心がけたい。

2017/05/23

-

第2回:今更ながら、BCPを作らせていただきます!

数日後、ヨシオは総務の引継ぎファイルの中から背表紙にBCPと書かれた1冊を取り出し、しばらく読みふけっていました。BCPの策定リーダーを命じられたからには、まず前回のBCPがなぜ完成に至らずにうやむやになってしまったのか、その原因と経緯を知っておかなければなりません。でないと、また同じ失敗をするかもしれないからです。

2017/05/18

-

【第7章】 市民レベルの捜索・救助活動(前編)

前回の連載では災害救護(2)として、現場での衛生管理、処置エリアの設定方法、要救護者の全身観察の手法と搬送方法について解説した。今回の連載では市民レベルの捜索・救助活動について解説する。前々回の連載で「自助の力と盲点」に関し説明したが、重要な部分なので改めて再度強調したい。

2017/05/16

-

楽しい川遊びの季節。大人も子どももライフジャケットを絶対に忘れずに!

GW中、各地で水難事故が相次ぎました。ふう。もうそんな季節に・・・・いやいやいや。違うでしょう!水難事故が季節の風物詩になってはいけません。だからこそ、昨年、願いをこめて記事を書いたのに。 去年書いた以上に言うことはありません。今年もお読みいただければ幸いです。

2017/05/12

-

【第5章】 災害救護 1(後編)

ショックとは血液の循環が悪く、体中の細胞へ十分な酸素と栄養が行き渡らない状態を指し、この状態が長引くと死に至ることがある。しかし、このショック症状は見逃しやすいので注意深く要救助者を観察する必要がある。

2017/04/25

-

子どもが大人を救出できるかも!?古武術を使った救出技を身につけよう!

春眠暁を覚えず」は冬から春への移り変わりの早春の時期をさすそうですが、そうはいっても、ぽかぽかしている春真最中も眠い気がします♪ 今回は、防災技として紹介しているのに、「朝起きない人」を起こすのに役立ったと大絶賛されている古武術救出技をご紹介します。もともと介護の技なので、成人にも使えるのです。

2017/04/21

-

毒ガス、核攻撃対応マニュアルを公開

毒ガス攻撃も核攻撃も、事前にプランを策定しておくことが大切です (出典:Wikihow)株式会社レスキュープラスは、危機管理コンサルタントの秋月雅史氏と共同で20日、「今すぐやる!毒ガス攻撃から身を守るマニュアルβ版」(監修:株式会社日本防災デザインCEO/熊丸由布治氏)を公開した。

2017/04/20

-

空気呼吸器を付けたドッジボール訓練

空気呼吸器をつけたドッジボール訓練 「Firefighters and dodgeball training」(出典:YouTube)複雑な構造の建物火災で要救助者が複数逃げ遅れ、黒煙が充満している中での検索・救助活動時、さらに空気呼吸器の残圧が低くなり、退出開始を教える警報が鳴り響いたとする。

2017/04/19

-

【第5章】 災害救護 1(前編)

読者の方もご存知だと思うが、あの震災では自助・共助により命が助かった割合はなんと95%にも上る。(下グラフ参照) 一体この数字から何が読み取れるのだろうか? 筆者はこの数字を“人間が本能的に持つ善の心がもたらした勇気ある行動の結果”だと思っている。つまり、一旦災害が発生し自分の命が助かった者は、好む・好まざるに関わらず、自発的に救助活動を始めるということである。しかしその側面では大変な悲劇を招きかねない危険が潜んでいる。

2017/04/18

-

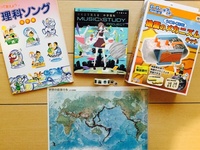

春の新生活におすすめ!子どもと一緒に遊ベる。学べる。驚きの防災教材♪

熊本地震から1年、東日本大震災から6年が過ぎました。残念ながら震災の報道が増える時期だけ思い出して、あとは防災への関心が薄れた方もいるのかもしれません。でも、「忘れないように意識する!」という決意だけでは、心許ないですよね。日々の生活に追われてしまいますので。

2017/04/14

-

流砂からの脱出術

近年、世界中で大水害が増え続けているが、日本でも河川の氾濫や地震による液状化などで、地盤が水で緩み、場所によっては流砂状になる可能性が高い。もし、流砂状の地面に落ちた人、または、自分が落ちたらどのようにして助けるだろうか?流砂に体が取られてしまい、抜け出せなくなっている間に津波や河川等の溢水で水かさが増して溺れる前にどうやって脱出したら良いのだろうか?潮干狩りで膝くらいまで土泥状の中に足を取られたことがある人はいるかもしれないが、ウエストまで入ってしまったら、どうやって脱出するのか?

2017/04/12

-

強い地震で車いすから落ちてしまったらどうする?

カリフォルニア州オペレーションセンター(災害指令センター) アクセス&機能的化オフィス総括責任者のリチャード・デビルダーさんは、先天性四肢切断(生まれつき両腕と両脚がない)という障害があり、移動の際には電動車椅子を使用しながら、州民の防災教育を行っています。

2017/03/30

-

【第3章】 チームの安全を守るICS (後編)

CFRまたはCERTメンバーとして災害が発生した場合、どのようにその機動力を発揮するかが重要だ。事前計画が文書上で決められているだけで形骸化していては何もならない。第1章の災害準備編でも述べたように、まず自分自身の身を守り、家族を守り、家を守り、近隣住民を守ることを省略することはできない。

2017/03/27

-

「千羽鶴」と「手作り防災ずきん」について考える

災害が起こると、被災地に折り鶴を送る事の是非が問題になるそうです。ネット上では賛否両論の激論になりやすいように書かれていますが、みなさんはどう思われますか?

2017/03/24

-

【第3章】 チームの安全を守るICS (前編)

さて、いよいよこの章から最終章まで、一気に一般市民または組織の従業員がファーストレスポンダー※1として公設のプロのレスポンダーが現場へ到着するまでの数時間から数日間を繋ぎ、災害現場において真の自助・共助を実践するための具体的なノウハウの部分に入っていく。

2017/03/21

-

健康で幸せな暮らしを災害から守るために

※画像はイメージです (photo AC)これまで本連載や、紙媒体の『リスク対策.com』誌上での連載「レジリエンスに関する世界の調査研究」では、自然災害の規模を被害者数や経済損失で定量化して分析した調査報告書をいくつか紹介してきた。

2017/03/21

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)