インタビュー

-

富士山噴火における首都圏企業の対応行動できなくなることを前提に備蓄の強化を

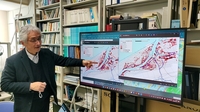

死者・行方不明者63人を出した御嶽山の噴火から9月27日で10年を迎える。令和6年防災白書では、特集1として火山噴火への備えを掲載し、制度の改正や各地の火山防災の取り組みを紹介した。一方、降灰により首都圏に大きな被害をもたらす可能性が指摘される富士山の噴火については、まだまだ対策が十分とは言えない状況で、具体的にどう対策を進めていけばいいのか悩みを抱える企業も少なくない。山梨県富士山科学研究所所長で東京大学名誉教授の藤井敏嗣氏に、首都圏における企業の対策のあり方を聞いた。

2024/06/18

-

安易にさわると火傷するOT環境のシビアさ

PART1では、企業を取り巻くデジタルリスクの現状と課題を見てきました。PART2はモノの生産に直接関わる工場に焦点をあてます。OTがITと融合しインターネットにつながることで、これまでにない脅威が侵入している生産環境。PwCコンサルティングの上村益永氏に、工場のシステムリスクとセキュリティー対策の取り組みを聞きました。

2024/06/17

-

デジタルインシデントはハザード級になっている

システムトラブルに起因するインシデントが多発しています。業務システムが大きく複雑になるほど、止まったときの影響も甚大。DX が進むことで、それはハザード(災害)級になりつつあります。神戸大学大学院工学研究科特命教授の森井昌克氏に、企業を取り巻くデジタルリスクの現状と課題、対応策を聞きました。

2024/06/06

-

被災地では、1人でも多くの支援を求めている

能登半島地震から5月近くが経つ。七尾市や志賀町では、比較的に復興や生活再建が進んでいるが、輪島市や珠洲市など奥能登地方は未だに復興が進んでいるとは言いがたい状況が続いている。発災当初から現地入りし、今も継続して支援を行っているのが、神奈川県藤沢市を拠点に活動する災害復興支援団体「チーム藤沢」の下田亮さん(53歳)に被災地に求められる支援などについて聞いた。

2024/05/22

-

国土健全化と知識創造に果たす能登の役割大きい

震災からの復興は被災地だけの問題ではなく、日本全体の問題です。能登半島復興の意味は、これからの日本の経済社会はどうあるべきかと一対で考えないと答えが出ません。日本の人口が減少に転じたいま、震災復興のあり方とは。「空間経済学」の第一人者で京都大学経済研究所特任教授の藤田昌久氏に、この問いをひも解くヒントを聞きました。

2024/04/03

-

過疎高齢化地域の古い家屋の倒壊をどう防ぐか

能登半島地震の死者のほとんどは、倒壊した建物の下敷きになって命を落とした。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度と、全国平均の87%に比べ極端に低い。過疎高齢化地域の耐震改修がいかに困難かを物語る。倒壊からどう命を守るのか。伝統的建築物の構造計算適合性判定に長年携わってきた実務者に、古い家の耐震化をめぐる課題を聞いた。

2024/03/28

-

能登の復興は日本のこれからを問いかける

半島奥地、地すべり地、過疎高齢化などの条件が、能登半島地震の被害を拡大したとされています。しかし、そもそも日本の生活基盤は地域の地形と風土の上に築かれ、その基盤が過疎高齢化で揺らいでいるのは全国共通。金沢大学准教授で石川県防災会議震災対策部会委員を務める青木賢人氏に、被害に影響を与えた能登の特性と今後の復興について聞きました。

2024/03/10

-

造成地や砂丘地域に液状化被害が集中した新潟市国や自治体のハザードマップ活用を

能登半島地震では、震源地から離れた新潟県新潟市で震度5強を記録した。新潟市の被害で顕著だったのが液状化だ。砂の吹き出した痕跡がそこかしこに見られ、地面の陥没、盛り上がりが多数発生。多くの住宅が影響を受けた。液状化を専門とする新潟大学助教の保坂吉則氏に新潟市の液状化について聞いた。

2024/03/07

-

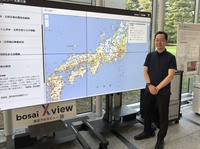

充実する災害情報いかに整理して見せるか

政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」は、2030 年度までの全自治体のデジタル実装が目標。交付金制度を活用した事業の採択も増え、防災DXサービスにも追い風が吹いています。災害時の情報共有システムを提供するブイキューブ公共ソリューション営業グループの武井祐一氏に、防災DXサービスの動向と今後を聞きました。

2024/03/01

-

燃えやすい木密地域で消火活動が困難に

2024 年の幕開けを襲った能登半島地震。輪島市の朝市通り周辺で発生した火災は、消火できずに拡大する延焼が中継され、地震火災の恐ろしさを突きつけました。日本火災学会の調査として現地に入った東京大学先端科学技術研究センター教授の廣井悠氏に、輪島市の大火について聞きました。

2024/03/01

-

クライストチャーチや白浜町がヒントになる

元日に発生した能登半島地震では、約1カ月半を経過した2月9日現在も、2万人以上が避難生活を余儀なくされており、復興の道のりは厳しいことが予想される。40年以上にわたり、世界の災害対応を研究してきた京都大学名誉教授で前国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏に、今後の復興の課題や、考慮すべき点を聞いた。

2024/02/22

-

高齢化・過疎化社会という脆弱性を直撃

半島奥地という地域条件、高齢化・過疎化という社会環境、元旦というタイミング。令和6年能登半島地震の被害は「脆弱性」を突いて拡大しました。突きつけられた課題は何か、どう手を打てばよいのか。関西大学社会安全学部特別任命教授で社会安全研究センター長の河田惠昭氏に聞きました。

2024/02/04

-

能登半島地震 アリの一穴を開ける活動を展開

能登半島地震では、被災地の人々を、被災地外のホテルや旅館などの一時的な避難施設に移す「二次避難」が注目されている。行政が本格的に二次避難に力を入れる前から、個人の力で二次避難の大きな流れを作り出した人物がいる。2021年に珠洲市に移住し、東京の本社機能も一部移転させた東証プライム上場の医薬品製造販売会社「アステナホールディングス株式会社」社長の岩城慶太郎氏(46)だ。

2024/02/03

-

能登を助けて! 珠洲市で被災した危機管理コンサルタントの願い

珠洲市でコンサルティングを営む宮田修さん(仮名)は、地震の後、15時間をかけ、家族を連れて、金沢市まで避難をした。当時どのような状況だったのか、今何を想うのか、宮田さんに聞いた。

2024/01/06

-

地震火災を拡大させる車の危険性

関東大震災で猛威を振るった火災。同時多発的に発生した炎は、避難を妨げ多くの死者を発生させる原因となった。それから100年でハードとソフト整備で都市は大きく変わり、より安全になった。それでも地震火災の恐ろしさは変わらない。新たな不安材料も加わっている。 都市防災を専門とする愛媛大学の二神 透准教授に地震火災について聞いた。

2023/12/11

-

エマージング・リスクにどう備える1組織だけでなく、社会としての対応が必要

エマージング・リスク(emerging risks:新興リスク)と呼ばれる、これまであまり認識されていなくて急に出現するようなリスクへの関心が世界的に高まっている。10月にはエマージング・リスクの国際規格「ISO31050」が発行された。今なぜエマージング・リスクへの関心が高まっているのか、組織はどう対応していけばいいのか、日本リスクマネジメント学会(理事長:亀井克之関西大学教授)関東部会の会合で、会員に聞いた。

2023/12/02

-

近代防災は どこまで来て どこに立っているのか

関東大震災が起きた100年前の日本は、どのような社会だったのか。繰り返し襲う自然の猛威にどう備え、どう対応していたのか。当時の国際情勢や統治機構をふまえつつ20世紀日本の災害対策の変遷を追うことで、現在の防災がどこに立っているのかを考えます。聖心女子大学の土田宏成教授に、大震災前後の時代状況と防災体制を聞きました。

2023/11/05

-

不祥事が蔓延する組織風土の改革を急げ

ビッグモーターの保険金不正請求や、大手損害保険会社のカルテル、電力大手による顧客情報の不正閲覧など、不祥事が後を絶たない。不正の根源はどこにあるのか、なくならない理由は? 危機管理コンサルタントで社会構想大学院大学教授を務める白井邦芳氏(ゼウス・コンサルティング 代表取締役社長)に聞いた。

2023/10/23

-

監視・連絡網からBCPまでIT連携必須の時代

官民あげてDXが叫ばれる一方、セキュリティーインシデントが後を絶ちません。取り扱うデータの質と量が上がり、サービスレベルが上がり、IT依存度が上がれば、求められるセキュリティーレベルも上がり、システム停止時の影響も増大します。DX時代のセキュリティーインシデント対応について、東洋大学情報連携学部の満永拓邦准教授に聞きました。

2023/10/04

-

防災情報インフラ「SIP4D」はどこまで来たか

情報共有による災害対応の効率化は、いまや国をあげての喫緊の課題。これを解決すべく、防災科学技術研究所が中心となって開発してきた技術が「SIP4D(エスアイピーフォーディー)」です。いわば、組織の垣根を越えて情報を流通させるパイプライン。同研究所総合防災情報センター長の臼田裕一郎氏に、SIP4Dのいまとこれからを聞きました。

2023/09/07

-

高度な防災情報を格差なく国民に

2023年4月、防災科学技術研究所の理事長に寶馨氏が就任しました。今年度から始まった第5期中長期計画は、第4期の流れを引き継ぎつつ、取り組みをさらに加速。あらゆるハザードへの対応を目指して他機関との連携を強化し、防災情報をより高度化するとともに、それが広く国民にいきわたる環境づくりを目指す考えです。寶理事長に抱負を聞きました。

2023/08/31

-

いま急浮上する核リスク管理という視点

被爆地・広島で開かれたG7サミットでは、原爆慰霊碑での各国首脳の祈りからゼレンスキー大統領による連帯と平和の訴えと、象徴的なメッセージが発せられました。安全保障環境の悪化を受けて核抑止の動きが広がるなか、核使用リスクはどんな局面に来ているのか、核廃絶への現実的なシナリオはあるのか。長崎大学の西田充教授に聞きました。

2023/07/03

-

もうAI脅威論を唱えている段階ではない

インターネット上の大量のデータを組み合わせて新しいデータを生成するAIが脚光を浴びています。一般企業においても経営改革の切り札としてAI技術への関心が急拡大。一方で未知なる脅威が指摘され、リスクや倫理の観点から使用を規制する動きも。AIの未来は明るいのか。東京大学次世代知能科学研究センターの松原仁教授に聞きました。

2023/05/28

-

企業は生成AIとどう向き合えばよいのか?

生成AIは画像や音声、テキストなどを用いた深層学習をもとに、インターネット上の大量のデータを組み合わせて新しいデータを生成できる人工知能。人間のように対話できるモデルの登場が市場に与えた衝撃は特に大きく、ビジネス利用に向けた動きが急加速しています。企業が生成AIを導入するうえでのポイントを聞きました。

2023/05/09

-

ChatGPTの社内ガイドラインを公表したクラスメソッドに聞く

OpenAIが開発した対話型AIツール「ChatGPT」が2022年11月にリリースされ、日本でも大きな話題となっている。質問するだけでさまざまな問いに即座に文章で回答してくれるという便利な機能が魅力である半面、その利用にはさまざまなリスクも想定される。ChatGPTをはじめとするAIサービス利用においていち早く社内向けのガイドラインを策定したクラスメソッド株式会社CISO兼危機管理室長の江口佳記氏に、ガイドラインの策定に至った背景やAIサービスを利用する際に生じるリスクなどを伺った。

2023/04/24

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)