2013/09/19

防災・危機管理ニュース

(4)竜巻発生確度ナウキャスト

竜巻発生確度ナウキャストは、気象ドップラーレーダーの観測等に基づき、10km四方の格子単位で竜巻などの激しい突風の発生する可能性を解析し、その1時間先までの移動予測を行うものである。時々刻々と変化する状況に追随できるよう、平常時も含めて10分毎に最新の情報を提供している。

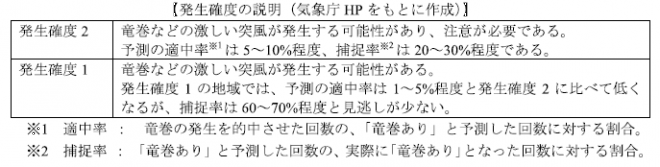

降水や雷とは異なり、竜巻などの突風はレーダーなどの観測機器で実体を捕らえることができないため、竜巻発生確度ナウキャストでは「発生確度」という言葉を用いて「竜巻が今にも発生する(または発生している)可能性の程度」を示す。発生確度1のエリアでは竜巻の発生する可能性は1~5%程度、発生確度2のエリアでは竜巻の発生する可能性は5~10%となっている

【竜巻発生確度ナウキャストの発生確度1や2、および竜巻注意情報が発表されたら】

・発達した積乱雲が発生しており、積乱雲の近辺では、落雷や雹、急な強い雨に加えて、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっていることを認識する。

・竜巻発生確度ナウキャストで、発生確度1や2となっている地域の詳細を把握する。

・安全確保に時間を要するような場合には、1時間後までの予測も利用して、早めに危険回避準備を心がける。

・周辺の気象状況の変化に注意し、積乱雲が近づく兆候がある場合には竜巻などの突風が発生する可能性があるので、危険回避の行動をとる。

4.防災対策

竜巻などの突風による災害は局所的・突発的に発生し、その発生を事前に正確に予測することは現状では困難であるが、下記2つの視点から、防災への対応を検討する。・構造物自体を竜巻による強風と飛散物の衝突から守る。・事前の予測結果に基づいて、人命保護を第一義として安全な場所へ速やかに避難する。

(1)施設の被害軽減策

台風による強風被害と比較して個別特徴的な事象も認められるが、基本的には「台風対策」と共通していると言える。例えば、屋根瓦の留め付け状態・ガラスやサッシの強度・外壁材のチェックを定期的に実施するなど、自己防衛としての耐風補強を平常時に行っておく等である。ただし、竜巻被害の特徴として、極めて局地的に発生する、渦状に巻上げられる風圧力が作用する、強風により破損した建築部材や物品などが飛散物と化して連鎖的に被害を拡大させる等の傾向が見受けられるため、強風による風圧力だけでなく、外気圧の急激な変化による構造物内外の圧力差や飛散物の衝突の影響なども考慮する必要がある。被害が出やすい箇所は以下の通りである。

①屋根

暴風による被害を最も受けやすい箇所である。屋根が浮き上がり大規模に損傷した場合、建物内部を破壊する等の重大な損傷を引き起こす。我が国でよく用いられる日本瓦は、最大瞬間風速が30m/sを超えると飛散し始める(F0~F1に相当)。

②開口部

窓ガラスや扉などが破口して強風が屋内へ進入し、人的被害へつながる可能性が高い。

③外壁

飛散物が衝突するなどにより、外壁材が剥落・飛散することがある。一旦損傷すると、強風が持続的に作用して被害範囲を拡げる可能性もある。また、風上側にあたる軒下部の外壁の一部が開放されているような場合は、風圧力が本来とは逆の外壁の裏面方向から作用して、屋根の飛散要因になる等の被害事例もある。換気口等にも注意が必要となる。

(2)竜巻などの突風の発生・予兆を察知する

前述のように現在の気象予測技術では竜巻などの突風の発生を十分に前もって予測することが困難であるが、天候に以下のような兆候が現れた場合には竜巻等の発生が懸念されるため注意が必要である。

①竜巻が発生するような発達した積乱雲の近づく兆し

・真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる。

・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする。

・ヒヤっとした冷たい風が吹き出す。

・大粒の雨や雹が降り出す。

②竜巻が間近に迫ったときの特徴

・雲の底から地上に伸びる漏斗状の雲が目撃される。

・飛散物が筒状に舞い上がる。

・ゴーというジェット機のような轟音がする。

・気圧の変化で耳に異常を感じる。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方