2025/03/18

事例から学ぶ

全社員が「リスクオーナー」

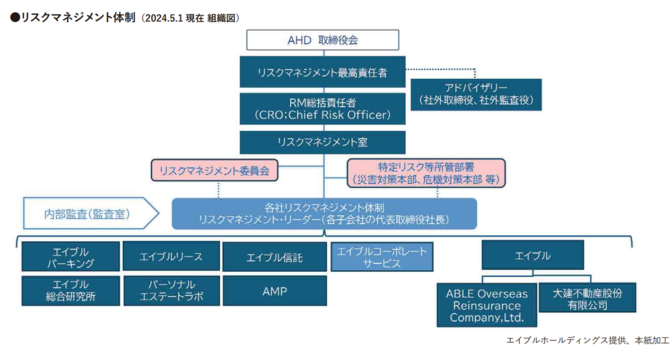

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

❶ 経営陣と一体となれる仕組みを整備

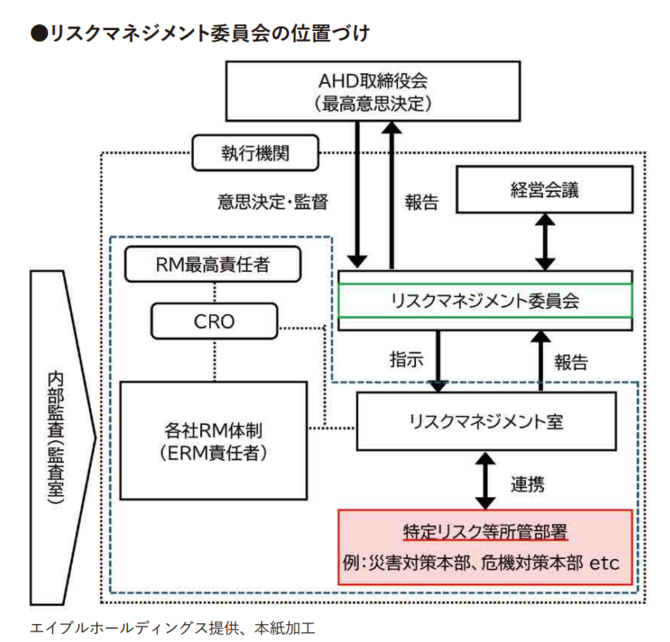

・リスクマネジメント規程で、全社的活動の中核をなすリス クマネジメント委員会の役割を定め、積極的な活動を支える。

❷自覚的にリスクを考えられるようにうながす

・全役職員をリスクオーナーとして位置づけ、リスクに関す る責任の所在を明らかに。

❸積極的なリスクマネジメント意識を高める取り組み

・全役職員にリスクに関する情報提供を行い、さらに組織 の「要」になるメンバーには立場にあわせた研修を実施

再設置された危機管理室

エイブルホールディングスは専任部署を設け、リスクマネジメントの向上に尽力している。この3年の取り組みを振り返り、同社の執行役員でCRO(Chief Risk Officer)を務める鈴木泰治氏は「少しずつですが、個々のリスクマネジメント意識が高まっているのを実感しています」と話す。

同社が常設の専任部署として危機管理室を設けたのは2021年8月。さらに2023年11月にリスクマネジメント室として新たなスタートを切った。同社の組織改編がきっかけだが、対象とするリスクの拡大やガバナンス強化の社会情勢を加味しての判断でもあった。その役割は主に3つ。全社的リスクマネジメント(ERM:Enterprise Risk Management)の運用体制の構築と状況チェック。グループ幹部に向けたリスクマネジメントに関する教育と研修の実施。リスクマネジメントの観点から、グループ各社役員などの評価も求められているという。

危機管理室の設置以前は、各種部門の6人が兼任で一般的なリスクマネジメント関連教育や災策対策の一部などを担当していた。同社では2011年の東日本大震災後に一度、総務部内に危機管理室を立ち上げ、大規模地震対策の整備を進めた過去がある。しかし、時間の経過と共に危機管理室の名前は霧消し、以降、主に総務部のコアメンバーが災害対策本部事務局として対策を担当するようになっていた。しかし、自然災害以外の対策を含め、十分ではない状況を見過ごせないとのトップ判断で、体制を一新した。

危機管理室が設置されたことで、最初に見直したのがリスク管理規程と危機管理規程だった。さらに2023年11月にこれらをリスクマネジメント規程として再制定した。このほか、リスクマネジメント規程で、全社的活動の中核をなすリスクマネジメント委員会の役割なども定めた。リスクマネジメント室室長の樋口達巳氏は「これで経営陣とともに全社一体となった取り組みに弾みをつけることができる」と説明する。

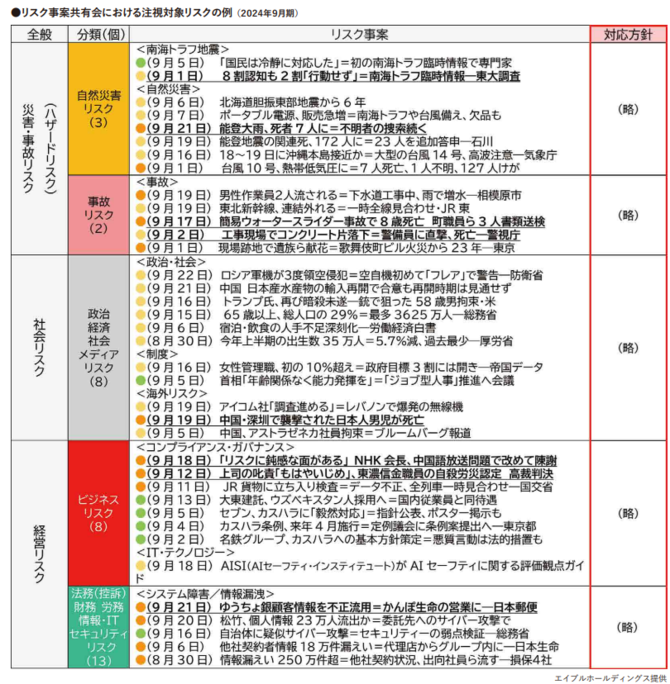

その一例がリスク事案共有会だ。リスクマネジメント委員会は、社長を委員長にグループ全体のリスクを一元的に俯瞰し、意思決定の最高機関である取締役会に報告や提言などを行う。そこで毎月開催しているのがリスク事案共有会。地震や風水害のような自然災害、死亡事故、テロ、サイバー攻撃、システム障害、不正・不祥事を含むコンプライアンス違反など社会で発生した出来事を、同社に発生したケースに置き換えて、対応などをブレインストーミングする。各種の出来事はニュースからピックアップする。

それぞれを同社が設定している注視対象のリスクのうち、どの分類に該当するかを確認。続けてリスクレベルを判定し、どこまで対応すべきかまで、実際の業務と紐づけて考える。樋口氏は「何かが突然に発生した時に、無防備なままで急に対策を求められても、適切に動けるわけがない。的確な対応を可能にするため」と説明する。

9月に取り上げたのは、能登半島での大雨や工事現場でのコンクリート落下事件、自殺労災認定、情報漏えいなど30以上にのぼった。それぞれをリスクマネジメント室が「些細なリスク(許容できる)」から「危機的なリスク(許容できない)」までの5段階のリスクレベルを暫定的に評価したうえで、委員会で議論を進めた。

- keyword

- エイブル

- エイブルホールディングス

- リスクマネジメント

- リスクオーナー

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方