2020/04/21

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

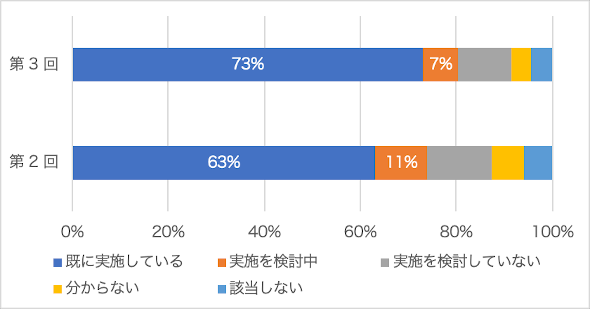

また図2は、「従業員がカジュアルな雑談(casual “water cooler” conversation)をするようなチャンネルを設けた」という設問に対する回答の結果である(この設問も第1回にはなかった)。第2回の報告書本文においても、従業員の孤独感を和らげるためのカジュアルなコミュニケーションの重要性が指摘されていたが、第3回の調査結果にはこれがさらに多くの組織に認識されたことが分かる。

このように、パンデミックとの戦いが長期戦に入ったところで、メンタルヘルスへの影響により多くの問題意識が向けられるようになってきたことがうかがえる。

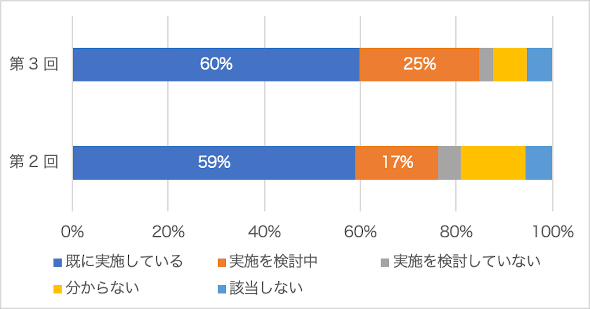

もう一つここでご紹介したいのは、パンデミック収束後の計画を検討している組織がどのくらいあるか、という観点である。図3は「復旧計画(recovery planning)を実行する際の発動基準(trigger points)を決めた」という設問に対する回答の結果である。「既に実施している」の数字は増えていないが「実施を検討中」が若干増加している。

これに関連して次のような項目に関しても、「既に実施している」という回答がおおむね半分程度あることから、調査に回答した組織の半分程度は、いつ収束するか見通しが立っていない状況においても、既に平常運転に戻る道筋を具体的に検討していることが分かる(数字はそれぞれ「既に実施している」と回答された割合)。

- インシデント対応体制を見直し、復旧に取り組むための復旧ワーキンググループを組織した --- 55.7%

- ロックダウンが解除された後に、仕事に復帰するためのツール、手段、または判断基準がある --- 48.9%

- パンデミック後(post-pandemic)に出張を再開する際の計画や方針がある --- 44.7%

今回の調査結果は前回に比べると全体的に変化が少ないので、各組織が実施すべきと考えている緊急事態対応策に関しては、前回調査の時点で既に一通り実施済みとなっていたのであろう。これに対して今回の調査結果では、長期戦に入ってきたことで追加的に行われた施策や、収束後を見据えた活動がやや目立ってきたといえる。

もちろんパンデミックの進行/収束状況はそれぞれの国・地域によって異なり(注5)、日本においてもまだ収束の兆しが見えない状況であるから、本調査の結果と日本企業における状況とを単純に比較するのは現実的ではない。むしろ、本報告書に書かれているような施策や活動が今後自社にとって必要になるかどうか、もし必要になるとしたらどのような状況になったら実施するか、といった観点で参考にした方がいいかもしれない。いずれにしても、日本企業にとっても示唆に富むデータが多数含まれているので、ぜひダウンロードしてご覧いただければと思う。

■ 報告書本文の入手先(PDF 16ページ/約1.0MB)

https://www.thebci.org/resource/bci-coronavirus-organizational-preparedness-report-third-edition.html

注1)BCIとはThe Business Continuity Instituteの略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に9000名以上の会員を擁する。https://www.thebci.org/

注2)第1回と第2回の調査結果については、それぞれ次の通り紹介させていただいた。

第93回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness

https://www.risktaisaku.com/articles/-/27124

第95回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【続報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 2nd Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/28441

注3)報告書は無償配布されているが、BCI会員でない方はメールアドレスなどをWebサイト上で登録していただく必要があるのでご了承いただきたい。

注4)第2回と第3回との間では、多くの項目においておおむね3%程度の変化しか見られないが、メンタルヘルスに関する項目においては10%程度増加しているものがあるので、相対的に変化が目立つ。

注5)第2回の報告書において「(緊急事態対応から復旧段階に移行するための)復旧計画を作成した」という設問に対して「既に実施している」という回答は46.0%であったが、アジアの組織の3/4程度は復旧段階に移行していると述べられている。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方