2015/05/29

防災・危機管理ニュース

編集権が取締役会つまり経営側にあるとなると、「経営と編集の分離」原則は曖昧なものとならざるを得ない。どこまでが「合理的な範囲」なのか、「最小限の限定的な介入」なのかについて一般的な基準を示すのは困難で、ケース・バイ・ケースということになろう。

日本の新聞社のように、編集記者が部長、編集局長と昇進していって最終的に代表取締役社長に就任するという慣行の下では、初めから経営者=オーナーと編集責任者が分かれている米紙、例えばニューヨーク・タイムズなどに比べ、「経営と編集の分離」は成り立ちにくい。特に、報告書が朝日新聞の現状として指摘しているように取締役会が形骸化し、代表取締役社長に実質的権限が集中している場合はなおさらだ。トップの権限は人事権も含めて強大であり、トップは周りに言うことを聞く人間を集める傾向が強いからだ。

こう考えると、「経営と編集の分離」を慣行として定着させることは不可能ではないだろうが、それだけでトップの“暴走”を抑えるのはなかなか難しいのではないか。

8. 今回の事案の教訓

この朝日新聞の事例からくみ取ることができる教訓は何か。食品偽装問題などにも共通すると思われるが、①自らの誤り・間違いに気付いたら、速やかに対処する、②どこが誤りかを明確にし、謝罪し責任をとる、③トップが記者会見を開いて対外的に説明責任を果たす、④内部事情より、顧客(読者)目線による対応を優先させる―との姿勢が企業にとって必須であるということだろう。

誤りや間違いは、放置を続けても、必ずどこかの時点で表面化すると認識すべきだ。決着をつける時期が遅くなればなるほど、公表に踏み切った段階で被るダメージも大きくなる。

今回の場合、トップが現場の決定を次々に覆し判断を誤ったことが危機をより深刻なものにした。ABC調査*によると、朝日新聞は昨年8月現在の725万部からわずか半年で45万部も部数を減らした。親子2代、3代と続いてきたコアな読者で購読をやめた人も少なくない。

こうしたことを考えると、危機管理の根本はトップにあり、と言わざるを得ない。特にメディアにおいては、報道の自由がよって立つ「知る権利」や言論の自由を重くみる、資質の高いトップを選ばなければ、「経営と編集の分離」も絵に書いた餅となりかねない。トップにはこの原則をできる限り尊重する自制心や、周囲にイエスマンばかり集めず、耳の痛い話も聞くことをいとわない懐の深さも求められよう。

トップの“暴走”を防ぐ仕組みとして、社外取締役の増員など、形骸化している取締役会の活性化策も必要となろう。また、容易ではないかもしれないが、トップと「身体を張った」議論が出来るような社内風土の醸成も望まれる。

*日本ABC協会が実施している雑誌の発行部数調査のこと

Profile

井坂公明(いさか・きみあき)

1979年東京大学法学部卒、時事通信社に入社。編集局政治部次長、同整理部長、マスメディア総合本部調査部長などを歴任。2009年4月から2年間、東洋大学社会学部メディアコミュニケーション学科で非常勤講師。早稲田大学メディア文化研究所招聘研究員。日本マスコミュニケーション学会、国際危機管理学会日本支部各会員。著書に「メディアの将来像を探る」(一藝社)、「扉はふたたび開かれる」(時事通信社)(いずれも共著)など。

- keyword

- 不祥事・風評・広報

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

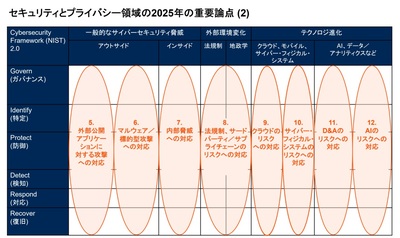

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方