2015/05/29

防災・危機管理ニュース

経営幹部が危機管理の名目で編集に介入したことに関して報告書は、「組織体として新聞の発行事業を行っている以上、あり得ること」と一定の理解を示しながらも、謝罪しなかった点は「誤りであった」と断定。さらに「報道の自由が国民の知る権利に奉仕するものであることから憲法21条の保障の下にあるということを忘れ、事実を伝えるという報道機関としての役割や一般読者に向き合うという視点を欠落させたもの」と厳しく批判した。

また、編集部門に「謝罪すべきだ」との意見があったことに関して、「(経営幹部の判断に)反対する者は、できる限り議論を尽くし、そのような結論になるのを回避する努力をすべきであり、…このような努力が十分尽くされたとまではいえない」と、編集幹部らの努力不足を指摘した。

この点に関し、当時他紙の編集局長に相当するGM職を務めていた市川氏は「抵抗の拠点から」の中で、「僕はリスク管理という観点で見ていたから、何を選択してもそれなりのリスクはあると。おわびに関しては入れたときと入れなかったときのリスク…そういう何十通りの中から選んだわけで、僕自身はどれがベストかとはいえませんでした」と、トップによるおわびの削除方針に異論を唱えなかったことを明らかにしている。

木村社長がなぜ謝罪に反対したのかについて報告書は「謝罪することによる影響の一部に強くとらわれて判断したもの」との曖昧な表現でしか触れていない。

市川氏はこの点について、「抵抗の拠点から」で①おわびが前面に出てしまい、一連の慰安婦報道すべてをおわびしているように受け取られかねない、②おわびをすれば当然、どう責任をとるのか、社長が辞めろと、すぐになりかねない―との理由を挙げている。重点は後段にあり、謝罪が経営トップの進退問題につながることを恐れたと受け取られても仕方がないだろう。

そもそも朝日新聞の慰安婦報道に関しては、いずれかの時点で、誰かが決着をつけなければならなかった。同紙の過去の事例を見ても、89年のいわゆる「サンゴ記事捏造(ねつぞう)事件」では当時の一柳東一郎社長が引責辞任している。今回も結果的に木村氏が社長を辞任することにはなったが、当初から朝日新聞の経営幹部に慰安婦誤報の重大性に関する厳しい認識が欠けており、謝罪・引責がなくても何とか乗り切れるとの安易な見通しもあったのではないか。

4. 池上コラム掲載拒否

(2014年8月下旬~9月上旬)

◇他紙の反応に驚き続報取りやめ

8月5、6日の検証記事以降の朝日新聞の対応については、なぜ慰安婦問題に関する続報を出さなかったのかという指摘が少なからぬ識者からなされている。市川氏はこの点に関し「抵抗の拠点から」の中で、「あの検証記事にはもっと内容がたくさんあったので、それを連日打っていくという計画もありました」とした上で、「ただ、正直いうと、雑誌はともかくとして、他紙までがネガティブにとらえて、次の日から批判的なキャンペーンを始めてしまった」と告白。読売新聞や産経新聞などの強い批判が想定外だったことを続報を取りやめた理由として挙げている。

しかし、新聞界を全体として見れば、少なくとも池上コラム掲載拒否問題が表面化した9月初めまでは、読売、産経両紙を除く全国紙、地方紙はほぼ「静観」の構えで、両紙に同調する論調やキャンペーン的な動きはほとんど見られなかった。例えば、毎日新聞は8月29日付朝刊で朝日新聞の検証記事の不備を指摘したが、第3社会面という目立たないところに記事を掲載している。

続報を掲載しなかったのは、朝日新聞が浮足立っていたというか、読売、産経両紙や一部週刊誌の批判に過剰に反応した結果だという気がしてならない。

- keyword

- 不祥事・風評・広報

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

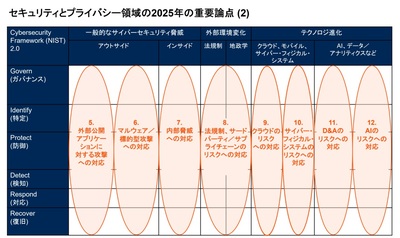

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方