2021/05/09

【オピニオン】コロナ火に気を付けろ

PART1 変わる火災リスクの条件

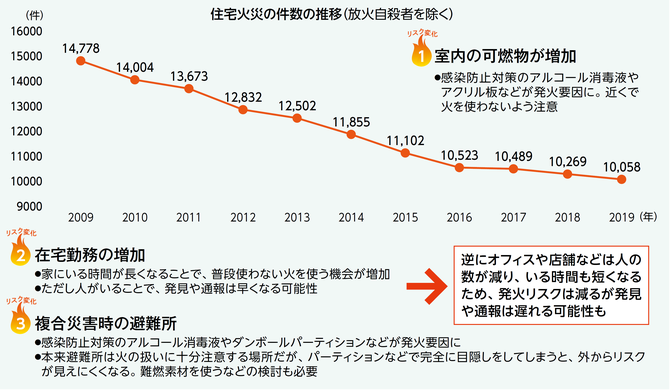

コロナ禍が火災の発生件数や発生確率、被害様相にどのような影響を与えるかは、現時点でははっきり分からない。しかし、生活環境や職場環境が従来と大きく変わってきていることは確か。状況をみながら対応を考えていく必要があるだろう。

火災を引き起こすのは「火種」と「可燃物」。そして「人」がいるほど両者の接点は増す。半面、火災の早期発見や初期消火は人がいるほど有利だ。テレワーク、勤務シフト、時短営業・休業といった人の流れや動きの変化がそれらにどう影響するか、プラス・マイナス両面をみなければならない。

人の流れと動きが変わっている

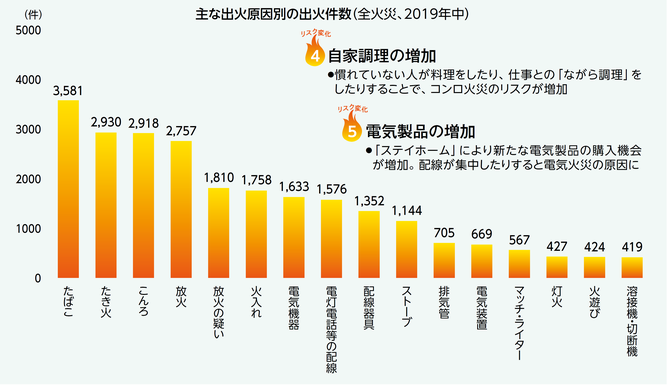

住宅火災の場合、家にいる時間が長くなり、普段使わない火を使うことで発火のおそれが増す可能性はある。昨年から今年にかけて自家調理の増加によるコンロ火災の頻発が問題となったが、これなどは不慣れな人が料理をしたり、火をつけたのを忘れて仕事をしたりといった行動が原因とされている。

ただ、その場に人がいることから、発見や通報は逆に早まる可能性もある。また居住者の死亡につながる火災は就寝後が圧倒的に多いから、そこはコロナ禍でも条件は変わらない。「さまざまな要因が作用するので、それが火災の発生と被害にどう影響するかは統計が出てからでないと分からない」と、東京理科大学総合研究院の小林恭一教授はいう。

可燃物に関しても、アルコール消毒液やアクリル板などのパーティションがオフィスや店舗を含めて屋内に増加。これらも発火リスクを高める要因だ。が、それがどこでどのように使われているかはケースによる。「火種の近くで使わなければ火事にはならない。気にはなるが、火災統計を押し上げるほどの影響があるかは何ともいえない」

コンロ火災と電気火災に注意

ただ、リスクの見直しはもちろん必要だ。住宅でいえば、襖や障子などが減って建材が燃えにくくなり、室内で裸火を使用する機会も減ったことで、長期的には火災の発生が抑えられてきている。しかしだからこそ、可燃物が増える、火種が増える、人の動きが変わるといった条件変化は、微小であっても認識しておきたい。

●住宅(店舗・オフィス・避難所)の火災発生状況とコロナ禍によるリスクの変化要因

データ出所:令和2年版消防白書、本紙作成

その一つが、前述した自家調理の増加によるコンロ火災のリスク。さらにもう一つ、注意したいのは電気火災だ。実際、仏壇の灯明やストーブが原因の出火は長期的に減少、タバコやコンロも比率は高いながら減少しているのに対し、電気火災は右肩上がりで増えている。

原因は壁内配線の劣化や機器の故障もあるが、最も多いのはテーブルタップのような配線器具からの出火。接続された電気製品の消費電力が最大容量を上まわって異常発熱したり、家具などによって配線が押しつぶされ断線したり、コンセント口に埃がたまったりすると、発火のおそれがある。

最近は空気清浄機からの出火も報告されているが、家にいる時間が長くなったことで新たな電気製品を購入、配線が集中することも考えられる。これも火災リスクを引き上げる要因となるので、気を付ける必要があるだろう。

https://www.risktaisaku.com/feature/bcp-lreaders

【オピニオン】コロナ火に気を付けろの他の記事

- PART3 激化する山火事/森林火災※「燃料蓄積」状態の森林 乾燥化と土地利用で火災拡大

- PART2 企業の火災リスクが高まっている理由企業は「発生確率」と「影響度」を見直し防火体制を再検討

- PART1 変わる火災リスクの条件「可燃物」「火種」「人の動き」の変化をとらえ注意と対策

- 序章 火災リスクは高まっているのか?

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方