2021/04/11

【オピニオン】新たにリスク部門に着任した人たちに贈る言葉

危機管理の取り組み方は、企業の業種・業態、規模、地域性などによってさまざま。だが、 組織を取り巻く環境変化に常に目を凝らし、起こり得るリスクを想定して準備を怠らず、社員の安全と事業の継続を確かなものにして社会的責任を果たすという役割は共通だ。防災やBCP、リスクマネジメントの現場をまわすリーダーに、今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞いた。

危機管理をアップデートするために

クレオ(東京都品川区)

リスクマネジメント室室長 永井 勝氏

永井氏のアドバイス

❶ 細かい文書づくりにこだわらず、止められない事業と継続のための戦略を決め、その実現手段となる戦術をしっかり準備する。

❷ もし防災・BCPの気運がまだ盛り上がっていないなら、興味を持ってもらうところから始め、徐々に味方を増やす。興味を持って取り組む事業部は強くなる。

❸ 成果は見えにくいが、何かあった時、後悔しないように。時折かけてもらう「ありがとう」がモチベーションになる。

https://www.risktaisaku.com/feature/bcp-lreaders

――会社の概要を教えてください。

企業の業務管理・処理にかかるITシステムやクラウドサービスを提供しています。4つのグループ会社を含め全国に拠点が点在し、従業員は全体で1400~1500人。客先に常駐して業務を行っている者もいます。

クラウドサービスやシステムの保守は、災害時も止めることができません。特に決算期、あるいは年末の繁忙期は、人事給与や会計のシステムが止まってしまうと大変なことになる。当社はシステムの運用サポートも行っていますから、仮に拠点が被災しても、お客さまの業務が滞らないようにしておく必要があります。

――BCPにはかなり前から取り組んできたのですか。

私自身がBCPに初めて携わったのは十数年前です。当時はグループ内の子会社に在籍していました。社長が意欲的で、いきなり専属で任された。まだBCPが一般的ではない頃で、私たちは「レアリスク」と呼んでいました。

自然災害に限らず、社員が急に集団離職するとか、ある日突然主要顧客との取引が全てなくなるとか、あまり発生しないであろうリスクを可視化し、影響度の大きいものは事前に対応方針を決めておく。そうした活動をしていたのが2004~2007年ごろです。取り組みは、親会社より子会社の方が早かったんですね。

その後、2008年にBCMSの認証を取得。この時、マネジメントの文書も細かく作り込みました。が、そこで起きたのが東日本大震災です。せっかく作り込んだ文書ですが、現実の大きな災害を前に、ほぼ使えませんでした。結局、地震の際にどういう被害が出るかは、さまざまな条件に左右されるからです。

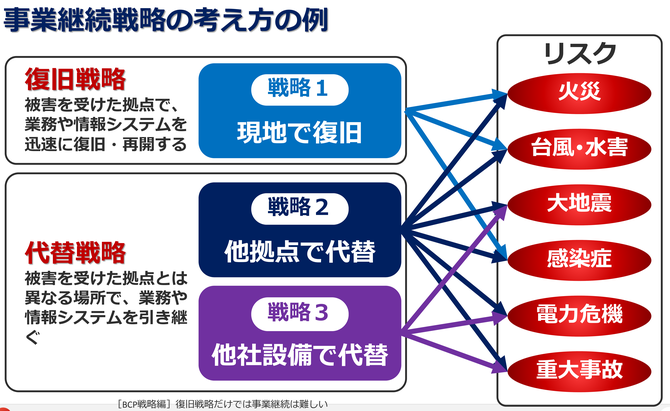

分からないことを細かく規定するより、止めてはいけない事業を明確にし、継続のための戦略とその実現手段となる戦術をあらかじめいくつか決めておく。3.11を機に、私自身、そちらを重視する方向にシフトしていきました。

そうして研究しながら取り組んできたところ、2016年に親会社、いまのクレオに出向となり、18年に転籍。これまでの経験を生かし、今度はグループとしてのBCP/BCMを進めてほしいということで、私に白羽の矢が立ったと理解しています。

親会社ではいったんゼロベースに立ち返り、16年に幹部社員向けのマネジメント研修を実施。翌年から従業員の防災教育を始め、18年から防災研修を社内に立ち上げて、救命講習とセットで受講してもらっています。救命講習の受講者は2年間で全社員の約40%に達し、東京消防庁から「救命講習受講優良証」の交付も受けました。

そうして防災が根付いてきたので、2019年からは幹部社員を集めてBCPの戦略づくりに着手。しかし、ご承知の通り新型コロナが発生し、現在は取り組みが止まってしまっている状況です。

【オピニオン】新たにリスク部門に着任した人たちに贈る言葉の他の記事

- 常に問う「本当に命を守る行動が取れるのか」

- 「リスク評価アンケート」を従業員への教育活動に

- BCPはより戦略的に、複数シナリオで準備

- 新しい力でリスクマネジメントのDXを起こそう

- 3つのスキルと3つのワークを意識して

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方