2021/06/25

Joint Seminar減災2021 第1回シンポジウム

地震の予知・予測は難しい

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく。第2回は、地震の予知・予測について。

本研究会は、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」および、セコム科学技術振興財団「幅広いステークホルダーの防災リテラシー向上を目指す「防災・減災教育ハブ」の構築」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

地震の発生予測とは

地震の予測・予知とは、地震の発生をあらかじめ知ることです。いつ、どこで、どのくらいの規模の地震が起きるのかを明確に示すことです。地震の発生は、自然現象であるから、そこには物理があり原因があるので、何かしらの根拠に基づいて起こるはずだと考えています。その信念は、われわれ地震学者も、気ままに地震予知を言う人も一緒ですが、前兆現象を見つけたといって地震の発生日時を明確に言う人たちの方が、報道などに取り上げられやすいようです。そういう人たちが「何か変だ」と言ったときに、確かに変なのかもしれませんけれども、それが地震につながるのかというと必ずしもそうとは言えないというのがわれわれ研究者の感覚です。

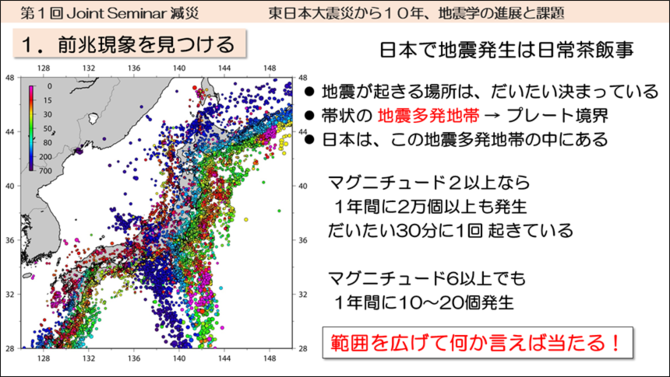

例えば、普段見ないような縞状の雲を見つけると、地震雲に違いないと思う人がいるようです。その後に地震が起きると「やっぱりあの雲は地震の前兆だったに違いない」と結び付けてしまうのだと思いますが、気にしないというのが私のスタンスです。なぜかというと、日本列島は地震がたくさん起きていて、何とでも言えてしまうからです。図表1の左側は1年間に日本列島で起きた地震をプロットしたものです。

色は地震の深さを表していますが、見て分かるとおり、日本列島が隠れてしまうほどたくさんの地震が起きています。マグニチュード2程度の地震は1年間に何万個も起きています。こうして話している間にもどこかで起きているので、「明日、地震が起こる」と言えば必ず当たります。少し大きめのマグニチュード6程度の地震も年間十数個、ひと月に1個は起きているので、範囲を緩めれば地震予知は当たってしまうのです。

自分の勝手な言い分で「当たった」と言うのは構いませんが、きちんとした科学的な理由に基づいているのかを吟味する必要があります。予知率や的中率を考えて、当たる確率が有意に高いと言えるのなら良いのですが、こうした指摘に耐え得るような統計的な検証を行ったものは今のところありません。

しかし、このことは、前兆が全くないと言っているわけではありません。例えば図表2は、ベッカー氏が2011年の東北地方太平洋沖地震の前後に宮城県沖周辺で発生した地震を解析し、地面が伸びていたか縮んでいたかをある指標で表したグラフです。

これを見ると、東北の地震発生の3年ほど前から変形(伸び)が進み、地震のときに一気に伸び、地震が起こった後は一定値になり、また徐々に縮んでいることが分かります。これは、地震の発生後から見ると、地震の発生前から何かが動き始めていたことが分かる現象ですが、2011年の地震発生より前の段階でこの値だけを見て、どこでどのくらいの地震が起きるのかを明確に言えるか、というと難しいです。

Joint Seminar減災2021 第1回シンポジウムの他の記事

- 余震とは何か東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(3)

- 地震の予知・予測は難しい東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(2)

- いくつもの地震が連動して大地震をもたらした東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(1)

おすすめ記事

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方