2021/07/04

Joint Seminar減災2021 第1回シンポジウム

余震とは何か

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく。第3回は、余震の定義や、余震の計測から分かることについて。

本研究会は、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」および、セコム科学技術振興財団「幅広いステークホルダーの防災リテラシー向上を目指す「防災・減災教育ハブ」の構築」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

大阪府北部地震の反省と臨時余震観測

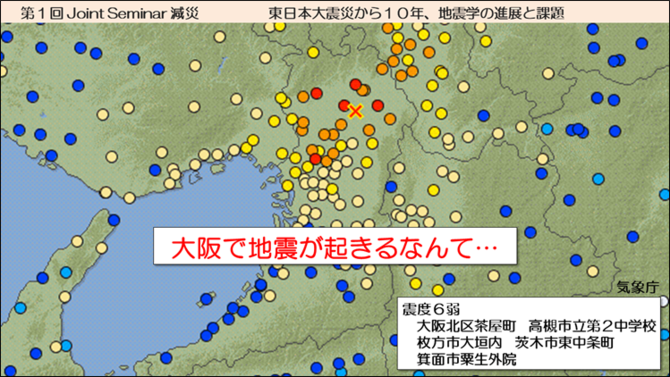

最後は余震の話をしたいと思います。2018年6月18日の朝、大阪府北部地震が発生しました(図表1)。マグニチュードは6.1とそれほど大きくありませんが、震源に近い場所の震度は6弱で、東京でも揺れを感じるほど広い範囲で揺れた地震でした。

このときブロック塀が倒れるなどして6名が亡くなりました。その後、ブロック塀の改修を怠っていたことが問題視され、各地でブロック塀の点検・改修が行われました。しかし、ブロック塀が問題になったのはこのときが初めてではありません。最初は1978年の宮城県沖地震のときで、そこから地震が起きるたびにブロック塀の問題が話題になりました。熊本地震のときにもありました。

私が言いたいのは、ブロック塀を早く直せということではなく、誰もが危険性を認知できたにもかかわらず放置してきたことが問題だということです。大阪府北部地震で倒れたブロック塀は学校のもので、通学路に面していました。そのような場所にこういうものが残っていたことが私としては非常に不思議です。先生も保護者も毎日通っているのに、誰も「危険だから何とかしろ」と言わずに放置されていました。そういうものは恐らく世の中にたくさんあるのだと思います。

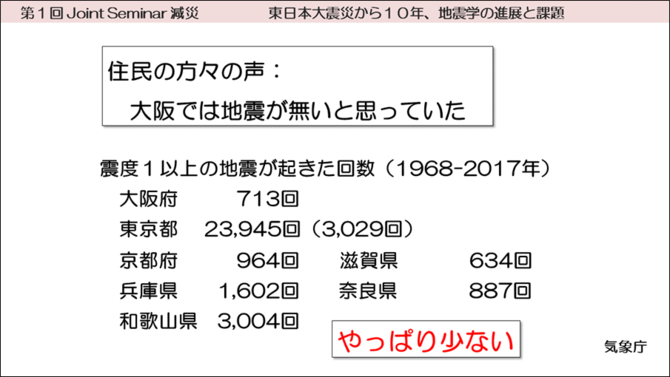

大阪府北部地震で震度6弱の揺れがあり、被害が発生し、私はすぐに現地に行って地震計を置きましたが、そのとき現地の人に「大阪では地震が起きないと思っていた」と言われました(図表2)。1995年の兵庫県南部地震のときも同じようなことを言われました。関西地方は関東に比べて、地震が少ないという感覚があるようです。数えると実際に少なくて、過去50年間で大阪府で震度1以上の地震は約700回、東京都は小笠原諸島を含めて約2万4000回、23区だけだと約3000回起きていて大阪府の約4倍です(図表3)。和歌山県は小さな地震が頻繁に起きているので東京都と同程度ですが、関西の他の県は非常に少ないので、やはり危機感が低い印象を受けます。

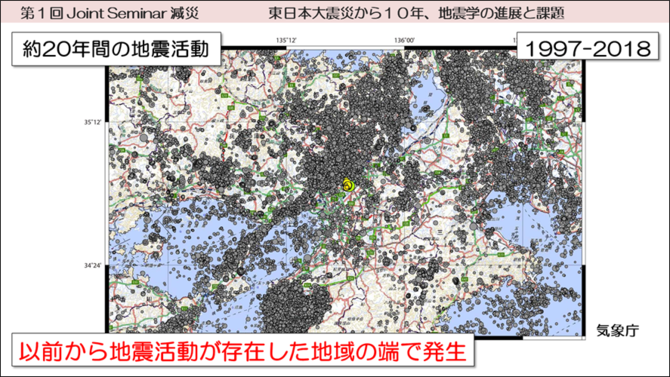

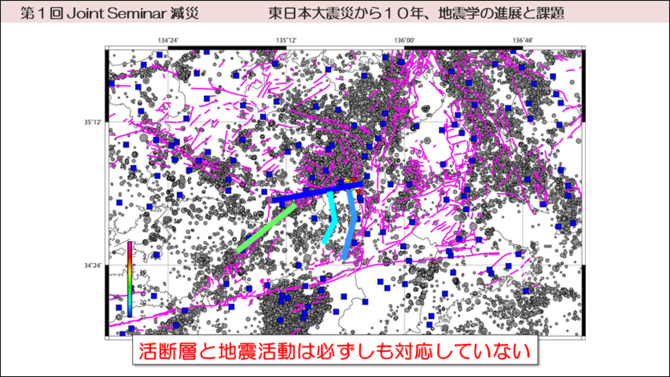

われわれ研究者としては、大阪府北部地震がどんな地震なのかということに興味があります(図表4の星印)。図表5は、過去20年間で起きた地震の場所です。地震は、そこかしこで起きているわけではなく、起きている場所には疎密があります。例えば、南西方向に並んでいるのは兵庫県南部地震の余震で、北西方向に並んでいるのは山崎断層に関係する活動、南に集中しているのは和歌山市の地震、北に集中しているのは京都北部の地震活動です。

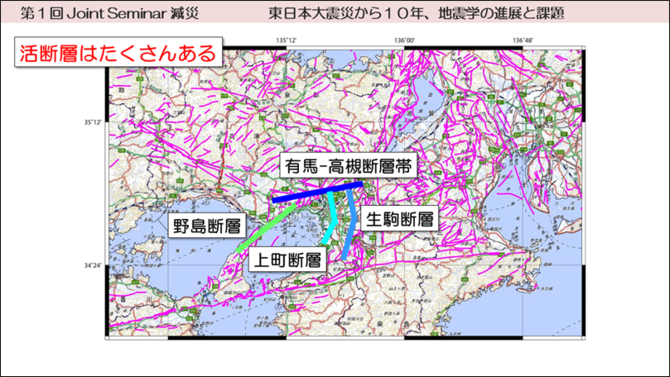

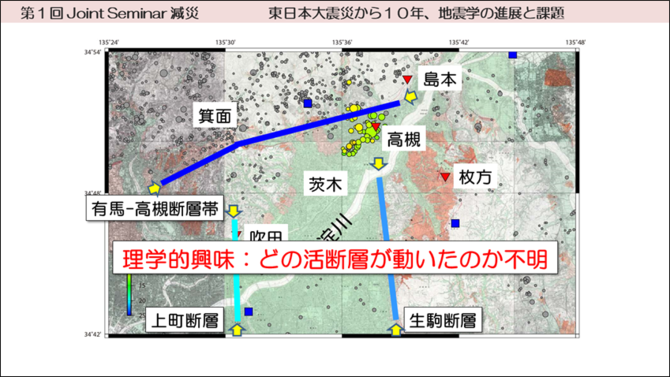

近畿地方には活断層がたくさんあります(図表6)。その中のどれかが大阪府北部地震に関係したのだろうと思いますが、先ほどの絵と重ねると、大阪府北部は有馬―高槻断層帯と生駒断層に近いです(図表7)。クローズアップしたものが図表 8です。高槻市の真下で起きた地震ですが、分かっている活断層と直接つながっているようには見えません。ちょうど活断層と活断層の間で起きています。われわれはこの地震がどのようなものなのか詳しく知りたいので、100台以上の地震計を使って臨時観測を行ってきました。

そもそも地震は、岩石に力が加わわって発生しますが、断層面の状態や周囲の環境等いろいろな条件が関わって発生します。地震が起きそうになると何かが変わるはずですし、起きた後も何かが変化しているはずです。それを知るためには、地震が起きる場所のなるべく近くで、情報を得る必要があります。そのため、図表8の赤い三角印の場所と、さらにその周りの100点ぐらいに地震計を置いて余震観測を行いました。

Joint Seminar減災2021 第1回シンポジウムの他の記事

- 余震とは何か東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(3)

- 地震の予知・予測は難しい東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(2)

- いくつもの地震が連動して大地震をもたらした東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(1)

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方