2021/06/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

伊那谷豪雨―6月の気象災害―

東アジア特有の雨季

梅雨は、春と夏の間に現れる、東アジア特有の雨季である。日本だけでなく、中国や韓国などでも見られる。日本では、北海道を除く全国を12の地域ごとに、梅雨の「入り」「明け」の発表が行われるが、梅雨は東アジア全体の季節現象なので、あまり細かく見ても意味がない。むしろ、東アジアの「梅雨」という大気構図の形成(onset)、解消(offset)という見方が重要である。

今年(2021年)は、梅雨のonsetが早く、明瞭であった。個々の地域に対する梅雨入りの発表とは関わりなく、5月中旬には東アジア全体としての梅雨の大気構図が形成され、早くも梅雨本番の様相を呈した。

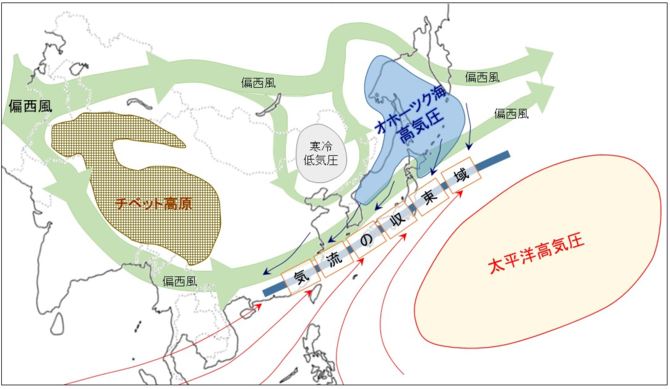

図1に梅雨現象の大気構図の概念図を示す。梅雨が東アジア特有の現象であるのは、地理的条件に関係している。東アジアは大陸の東岸にあり、チベット高原の東側に位置している。チベット高原は、東西約2000キロメートル、南北約1200キロメートル、標高3500~5500メートルの巨大な山塊で、対流圏の大気中に高く盛り上がり、大気の流れ(偏西風)を妨害する。この巨大な山塊があるために、偏西風は春から夏に移行する過程でチベット高原の南と北に分流し、東アジアに気流の収束域を作り、オホーツク海に高気圧を形成する。このような地理的条件は、地球上のその他の地域にはなく、東アジアだけに梅雨という特徴的な大気構図が現れることになる。その大気構図が、今年は5月中旬に、あっという間に形成されてしまった。

ちなみに、北海道には梅雨がないので梅雨の「入り」「明け」の発表が行われないという説明をよく耳にするが、それは正しくない。北海道には梅雨がないのではなく、毎年はっきりと現れるわけではないというのが正しい。北海道の雨季は夏から秋にかけてであり、本州で夏の前と後に分かれて現れる梅雨と秋霖(しゅうりん=秋の長雨)が、北海道では合体しているようにも見える。したがって、北海道の雨季は、本州の梅雨の季節感とはかなり異なる。

昭和36年梅雨前線豪雨

梅雨期には、毎年のように大雨災害が発生する。それは、太平洋やインド洋の高温多湿の空気がモンスーン(季節風)に運ばれて東アジアに集まり、梅雨前線と称する気流の収束域で上昇して雨を降らせるという、梅雨現象の宿命である。集まってくる水蒸気量が並大抵でないため、降雨現象はしばしば発達した積乱雲によってもたらされ、時に「集中豪雨」や「豪雨」となる。

ここで、「集中豪雨」と「豪雨」の違いを説明しておこう。「集中豪雨」とは、①時間的、②空間的に集中して大量の雨が降ることをいう。①②の集中が必須要件であるから、長時間もしくは広範囲の集中豪雨はあり得ず、それは集中豪雨ではない。もう一つの「豪雨」は、著しい災害を発生させた大雨について使われる言い方で、災害の大きさのほうに主眼がある。したがって、豪雨は必ずしも集中豪雨ではないし、集中豪雨が豪雨であるとは限らない。

1961年の梅雨は、6月中旬までは不活発で、干害も心配されるほどであった。しかし、6月下旬になると様相が一変し、四国、近畿、中部、関東、北陸の各地方で大雨となり、7月に入ると東北地方や九州地方でも大雨となった。6月24日から7月5日まで(12日間)の降水量は、三重県尾鷲市で1061.9ミリメートルを記録したほか、中部地方で400~600ミリメートルに達した。

気象庁は、この大雨を「昭和36年梅雨前線豪雨」と命名した。気象庁が認定した豪雨期間は6月24日~7月10日である。筆者が本稿のタイトルとした「伊那谷豪雨」は、「昭和36年梅雨前線豪雨」の一部であり、「三六災害」を引き起こし、この年の梅雨を特徴づけるものとなった。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方