寒の雨――1月の気象災害――

雨と融雪で河川が氾濫

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/01/25

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

寒中に降る雨を寒の雨(かんのあめ)といい、冬の季語になっている。寒中とは寒の入りから立春の前日までの期間で、二十四節気(にじゅうしせっき)の小寒(しょうかん)と大寒(だいかん)の期間にあたる。小寒は1月5日頃から、大寒は1月20日頃から、それぞれ約15日間で、両者を合わせた約30日間が寒中(あるいは寒の内)である。空気が乾燥しやすいこの時期に降る雨は、慈雨(じう)として喜ばれることが多かった。中でも寒の入りから9日目(1月13日頃)に降る雨は、寒九の雨(かんくのあめ)と呼ばれ、豊年の兆しとされる。ただし、その由来や、真偽のほどは不明である。

上記の「空気が乾燥しやすい」とか、「慈雨」といった記述は、東・西日本の主に太平洋側についてあてはまる。では、日本海側や北日本の、特に積雪寒冷地ではどうか。寒中に降る雨は、とても「慈雨」とは言えず、困ったことにもなりかねない。本稿では、積雪寒冷地で真冬に降る雨について考える。

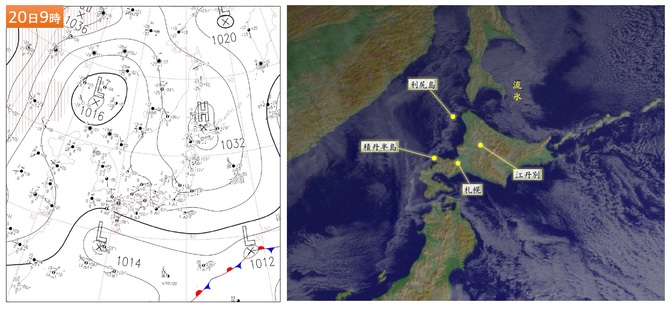

2002(平成14)年1月20日は大寒であった。9時の地上天気図と気象衛星可視画像を図1に掲げる。地上天気図では、冬型の気圧配置が完全に崩れ、北海道の真上に高気圧が描かれている。気象衛星画像では、北海道の上に雲はなく、オホーツク海の流氷がよく見える。このような時、北海道では強い放射冷却が起こり、しばれる(気温が著しく下がる)。この朝、内陸部の旭川市江丹別(えたんべつ)では摂氏-31.9度の最低気温を記録した。札幌でも最低気温は摂氏-11.7度まで下がった。大寒らしい朝であった。北海道で厳しいしばれが起きる時、北海道の内陸部には地形性の高気圧ができている。図1の地上天気図では高気圧の中心気圧が1032ヘクトパスカルと表示されているが、この時刻に観測された旭川の海面気圧はそれよりずっと高い1034.8ヘクトパスカルであった。つまり、図1の地上天気図では、スケールの小さい北海道内陸部の地形性高気圧が省略されている。地上天気図を見る時には、そうしたことにも注意しなければならない。図1の気象衛星画像で、北海道北部の西海上にある利尻島付近から南南西方向へ、積丹(しゃこたん)半島付近まで連なる雲列は、北海道内陸部の高気圧から吹き出す東寄りの風の先端部である。

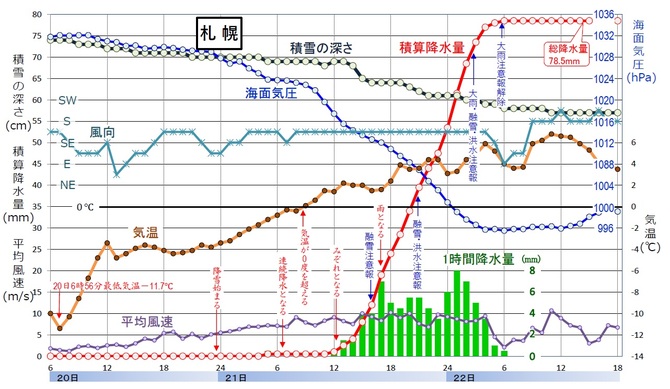

図2に、2002年1月20日6時から22日18時までの札幌の気象経過を示す。気象要素ごとに用いる目盛が異なるので、注意しながら見ていただきたい。大寒の20日、札幌では朝から南東の風が吹いていた。内陸部に形成された高気圧から石狩湾に吹き出す風で、冬の季節風とは正反対の風向である。午後になっても東または南東の風が続き、風速が徐々に増してきた。高気圧が北海道の東へ進むと、札幌では南東風が卓越する。

札幌では、20日夜遅く、23時40分から弱い雪が降り始めた。翌21日に入り、明け方までは止み間があったが、朝6時30分以降は連続降水となった。気温は徐々に上がり、9時になると摂氏0度を超えてきた。正午過ぎの12時10分から雨が混じり始め(みぞれ)、次第に降水強度が増し、夕方からは本格的な雨になった。寒の雨である。この雨は翌22日の明け方まで降り続いた。最初の降雪期間を含め、この一連の降水量は78.5ミリメートルに達した。この季節外れの大雨により、札幌市内では、東部を流れる望月寒川(もつきさむがわ)が氾濫し、浸水被害が発生した。

季節外れの大雨と書いたが、暖候期であれば、この程度の降水は大きな問題にはならない。札幌管区気象台は、当初、この降水現象に関して、大雨警報はおろか、大雨注意報さえ発表していなかった。この時は、むしろ風による災害を警戒し、21日11時に暴風雪警報を発表し、同日16時に暴風警報に切り替えた。この時(21日16時)、石狩中部に融雪注意報を付加して発表した。大雨ではなく、融雪現象による浸水害を懸念したのである。同日20時50分には洪水注意報も加えられた。洪水注意報は、川の水かさが増すことにより災害発生のおそれがある場合に発表される。日付が変わって22日未明の2時45分、とうとう札幌管区気象台は、石狩中部に大雨・融雪・洪水注意報を発表した。暴風警報は強風注意報に切り替えられた。その3時間後の5時45分、大雨注意報は解除され、融雪・洪水注意報のみ同日夕方まで継続された。

以上の記述からは、札幌管区気象台の対応が後手に回った印象を与えるかもしれない。しかし、この降雨は当時の大雨注意報の基準に達していない。当時、大雨注意報の基準は雨量で決められていて、札幌市を含む石狩中部では、1時間雨量30ミリメートル、3時間雨量50ミリメートル、24時間雨量80ミリメートルであった。図2を見れば、この時の降雨がこれらの基準に該当していなかったことがお分けりいただけよう。つまり、結果的には、大雨注意報を発表しなくてもよかったのである。ただ、22日2時45分の時点では、積算降水量(雪やみぞれとして降った分を含む)が70ミリメートルを超えていることから、基準を満たしてはいないが、防災的見地から大雨注意報の発表に踏み切った。

大雨警報や大雨注意報の基準は、積雪の存在を想定していない。しかし、積雪のあるところに雨が降る場合は、積雪の存在を考慮に入れて警報・注意報を運用する必要がある。それはなかなか複雑で、一筋縄ではいかない。

まず、融雪量を見積もる必要がある。気象観測では、融雪量を観測していない。したがって、何らかの方法で推定しなければならない。しかも、警報・注意報の運用は、予測に基づいて行う必要がある。

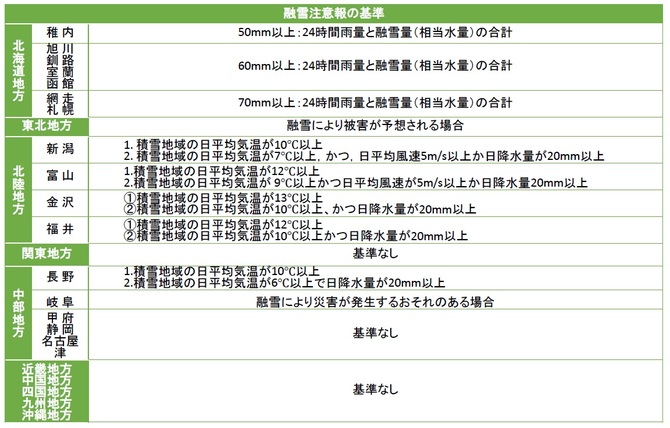

融雪による災害を対象として行う注意報に、融雪注意報がある。各地の融雪注意報の基準を表1に示す。この表から分かるように、融雪注意報の基準を定めているのは北日本(北海道地方、東北地方)と北陸地方、それに長野県と岐阜県の気象台のみである。それ以外の地方では、融雪による災害は想定されていないと言える。また、東北地方の各県と岐阜県では、融雪による災害が想定されているとはいえ、融雪注意報の基準は「融雪により被害が予想される場合」または「融雪により災害が発生するおそれのある場合」となっており、これでは基準を決めていない地方と大差ない。融雪による被害や災害をどうやって予想するかが問題である。

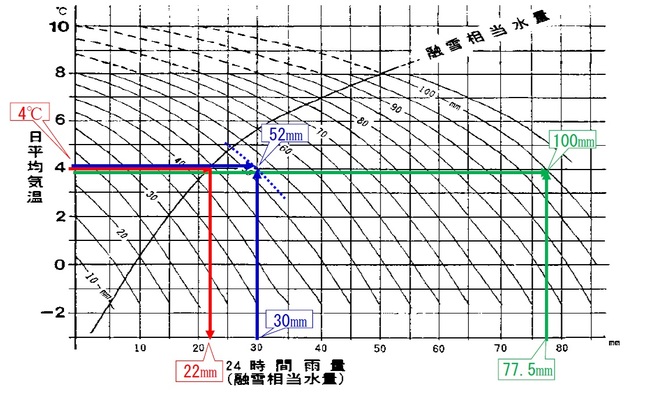

北海道の気象台では、昔から、融雪量の推定に図3を用いてきた。これは石井幸男(1959)の方法によるもので、積雪の密度を0.4(グラム/立方センチメートル)とし、日平均気温に対する融雪相当水量(融雪量を雨量に換算した値)を右上がりの曲線で示している。たとえば、日平均気温が摂氏4度の場合(赤記入)は、縦軸の4度のところから右へ進み、融雪相当水量の曲線との交点から真下へ進むと、横軸の22ミリメートルの目盛にたどり着く。日平均気温が摂氏4度の場合の日融雪量は22ミリメートルというわけである。右下がりの曲線群は、降雨がある場合の融雪相当水量と24時間雨量の合計値を示しており、たとえば日平均気温が摂氏4度で24時間雨量が30ミリメートルの場合(青記入)は、縦軸4度と横軸30ミリメートルの目盛線の交点を右下がりの曲線群の目盛で読み取ると、52ミリメートル(融雪相当水量22ミリメートル、24時間雨量30ミリメートルの合計値)という値が求まる。この方法は、厳密さは不十分かもしれないが、現場的には非常に簡便で扱いやすい。

図3に2002年1月の事例を当てはめると(緑記入)、札幌における21日正午~22日正午の24時間平均気温は摂氏4.0度なので、この間の融雪相当水量は22ミリメートルということになる。同じ24時間の降水量は77.5ミリメートルであるから、融雪相当水量と24時間降水量の合計は約100ミリメートルとなるが、期間の初めは雪やみぞれとして降っていたので、融雪相当水量と24時間雨量の合計はこれほどの量にはならない。いずれにせよ、表1に示された札幌の融雪注意報の基準(24時間雨量と融雪量の合計が70ミリメートル以上)を超えたことは間違いない。

一方、積雪の観測値から言えば、図2に示されるとおり、21日正午に69センチメートルであった積雪が、22日正午には57センチメートルになっており、24時間に12センチメートル減少したという事実がある。積雪の密度を図3の場合と同じく0.4(グラム/立方センチメートル)と仮定すれば、融雪相当水量は48ミリメートルとなるが、この値はちょっと大きすぎるかもしれない。図3で積雪の密度を0.4としているのは、北海道の融雪期における積雪の平均的な密度としてこの値が採用されているのだが、2002年1月の事例では、19日に札幌で23センチメートル、降水量にして11.5ミリメートルの新雪が降ったばかりであり、積雪の密度は0.4より小さかった可能性がある。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方