小笠原を襲う台風――11月の気象災害――

台風シーズンはまだ終わらない

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2024/11/27

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

1983(昭和58)年11月6日から7日にかけて、非常に強い台風第17号が小笠原諸島を襲った。この台風の通過により、父島では7日未明に最低海面気圧932.5ヘクトパスカルを観測した。これは、現在でも父島での最低気圧の極値(歴代1位の記録)となっている。

この台風による小笠原村の被害は、負傷者6人、建物の全壊30棟、半壊24棟、一部損壊73棟、罹災世帯数152、罹災者数511人にのぼり、激甚災害に指定された。これは1960(昭和35)年のチリ地震津波以来の大きな被害で、人口約2000人(当時)の小笠原村にとっては屈指の大災害であった。このとき、小笠原村は、救難緊急措置条例を制定し、被災した村民の支援にあたった。今回は、小笠原を襲う台風について考察する。

11月といえば、一般には晩秋あるいは初冬であり、台風シーズンは過ぎたと思われるかもしれない。だが、それは日本の四大島(本州・北海道・九州・四国)での話だ。北緯30度以南の南西諸島や小笠原諸島では、まだ台風シーズンは終わっていない。

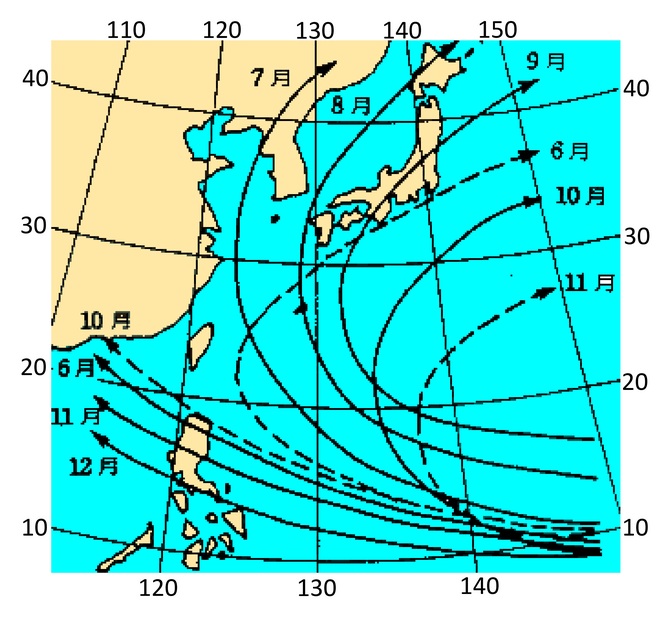

図1は、本連載でたびたび引用している台風経路の概念図で、気象庁のホームページに載っているものである。月別の台風の主な経路が実線で、それに準ずる経路が破線で示されている。この図では、10月の台風は日本の南海上で進行方向を変え、伊豆諸島と小笠原諸島の間ぐらいを北東へ進む経路が主流で、進行方向を変えずに南シナ海へ向かうものは副次的な経路として描かれている。11月になると、フィリピンの東から南シナ海へ進む経路が主流となり、日本の南で進行方向を変えるものは副次的なコースになっている。図1は、各月の台風経路を1本か2本の線で代表させるのだから、ずいぶん乱暴な話であるし、線の記入位置について異論があるかもしれない。しかし、記入された線が実際にはかなりの幅を持った帯のようなものであると考えれば、大局的には容認できるのではないか。

この図によれば、10月は主流コース、11月は副次的コースという違いはあるものの、10月から11月にかけて、台風の代表的な経路が伊豆諸島から小笠原諸島へと南下するように見える。この図は、11月はまさに小笠原諸島の台風シーズンであると主張しているのかもしれない。

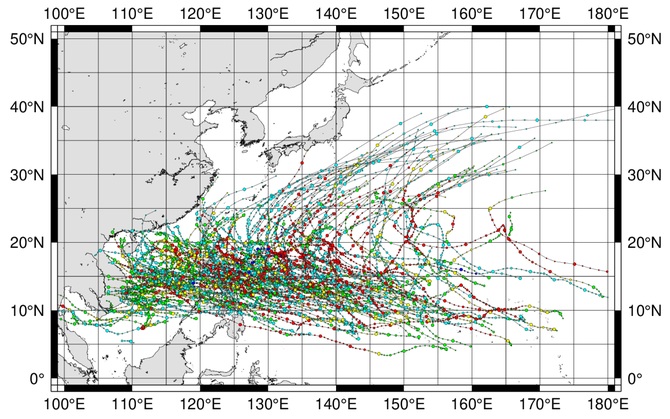

11月の台風については、本連載の2021年11月「おくて台風」でも解説した。図2はそのときにも引用したものだが、最近3年分のデータが追加されている。この図は、1951年以降の11月に発生したすべての台風の経路を、地図上に重ね書きしたものである。小笠原諸島が台風の通り道になっていることがよく分かる。紀伊半島に到達している線は、上陸の最晩記録を持つ1990年の台風第28号で、11月の唯一の上陸台風でもある。

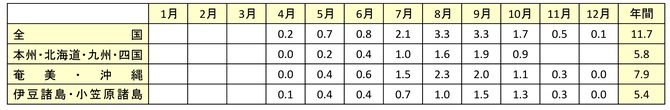

台風の接近数の月別平年値を表1に示す。全国、四大島(本州・北海道・九州・四国)、奄美・沖縄、伊豆諸島・小笠原諸島について掲げている。接近数がピークとなる月に着目すると、全国で見れば8~9月だが、四大島で見れば9月、奄美・沖縄では8月、伊豆諸島・小笠原諸島では9月となっている。気象庁の統計は伊豆諸島と小笠原諸島をひとくくりにしているが、伊豆諸島と小笠原諸島を分離すれば異なる結果になるのではないか。

それはともかく、表1によれば、小笠原諸島といえども11月が台風接近数の最多月にはなりそうもない。図2を勘案すると、11月は日本の南を北上する台風の絶対数が大きく減少する中で、台風経路については小笠原諸島付近を通過するものの比率が大きいという結論になりそうだ。なお、気象庁の台風統計で「接近」とは、台風中心が気象官署から300キロメートル以内に入ることをいう。つまり、小笠原諸島については、気象庁の気象観測所のある父島から300キロメートル以内に近づく台風を数えることになる。

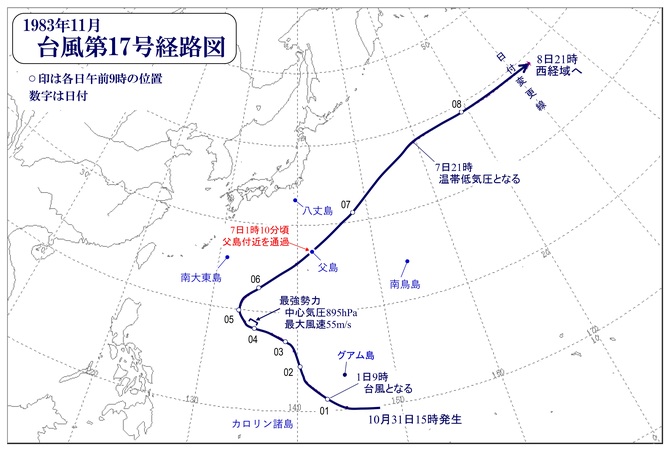

図3に、台風第8317号(1983年台風第17号)の経路図を示す。10月31日15時にグアム島の南東で発生した熱帯低気圧は、11月1日9時にグアム島の南西で台風となった。この台風は北西に進みながら発達し、特に3日9時以降は中心気圧が24時間に70ヘクトパスカル降下する爆発的な発達を見せ、4日9時にはフィリピンの東海上で、中心気圧895ヘクトパスカル、最大風速55メートル/秒の猛烈な台風に成長した。この台風は、5日になると、11月の台風としては定石どおり北緯20度付近で転向し、進行方向を北東に変えた。その後の加速は著しく、父島に最接近した頃の移動速度は時速約75キロメートルに達していた。台風は7日1時10分頃に父島付近を通過した。

当夜、筆者は気象庁本庁の予報課で夜勤当番に就き、天気図作成を担当していたが、広い太平洋に浮かぶ南北約7キロメートル、東西約5キロメートルにすぎない父島に台風が猛スピードで命中したことに驚いた。気象庁が決定した台風の中心気圧は、6日21時には925ヘクトパスカル、7日3時には940ヘクトパスカルで、父島を通過する頃は衰弱が急速に進行中であった。既述のとおり、父島で観測された最低海面気圧は932.5ヘクトパスカルである。台風はその後、さらに加速して日本のはるか東海上へ進み、7日21時に温帯低気圧に変わり、8日21時には時速100キロメートル以上の猛スピードで日付変更線の東に去って行った。

台風8317号は、図1に示された11月の標準的な台風経路を進んだのではないか。父島に命中してしまったのは不運であったが、小笠原諸島では、11月にはこれに似た経路で台風に襲われることを覚悟しなくてはなるまい。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

能登半島地震からまもなく2年 検証をどう生かす

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方