2020/05/12

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

規制緩和後の対応

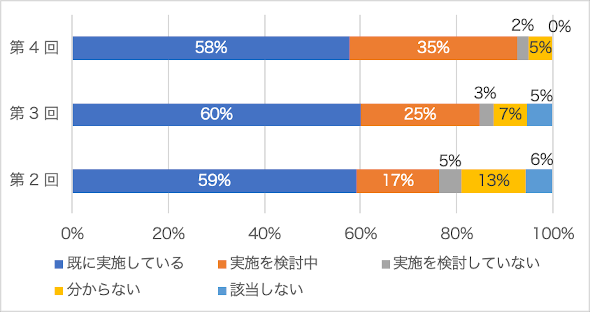

ところで、今回の報告書では最後に「Recovery」というセクションが追加されている(注4)。これは前述のように、規制の解除やパンデミック後を視野に入れ始めた組織が増えてきたことに対応しているものと思われるが、このセクションには新たに追加された設問だけでなく、他のセクションから移動された設問もある。例えば図2は第3回の報告書を紹介した記事にも掲載させていただいた、「復旧計画を実行する際の発動基準を決めた」という設問に対する回答の結果である。この設問は、第2回および第3回では「Business Continuity Plans」というセクションに掲載されていたが、今回は「Recovery」に移されている。

図2で「既に実施している」という回答が60%前後でほとんど変化がないのに対して、「実施を検討中」が回を重ねるごとに増加しているのが興味深い。「既に実施している」すなわち復旧計画の発動基準が既に決まっている組織の多くは、パンデミックによるさまざまな規制などが開始された初期の段階で、既に決めていたのであろう。これに対して、初期の段階でそのような基準を決めておかなかった組織が、様子を見ながら徐々に検討を始めたため、このようなデータとなって現れたのではないかと思われる(注5)。

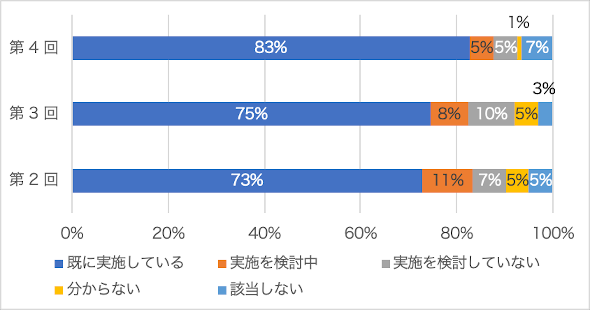

規制の解除やパンデミック後への移行に関連すると思われるデータをもう一つ紹介しておきたい。図3は「従業員に対して対応戦略の最新状況を伝えるために、組織全体に対する連絡を定期的に実施している」という設問に対する回答の結果である。「既に実施している」という回答の割合は、第2回と第3回との間ではほとんど変わらなかったが、第4回では目立って増えている。これは規制解除後の業務再開などがスムーズに進むように、計画や手順などが追加・更新されたり、それらを従業員に周知徹底する必要性が高まったことの現れであろう。

この設問について、本報告書ではメンタルヘルス対策としての観点も言及されている。つまり組織から定期的に連絡が来ることによって、在宅勤務もしくは自宅待機を強いられている従業員の孤立感が和らげられるというものである。第3回の報告書に関する記事の中でも、メンタルヘルス対策に関する設問や、それらの設問に対する回答状況を紹介させていただいたが、本報告書では第1回から一貫してメンタルヘルスに関する記述が多いと感じる(注6)。このような視点の違いを知ることも、海外での調査報告書を読むことの意義の一つである。

■ 報告書本文の入手先(PDF 18ページ/約1.0MB)

https://www.thebci.org/resource/bci-coronavirus-organizational-preparedness-report---4th-edition.html

注1)BCIとは The Business Continuity Instituteの略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、英国を本拠地として、世界100カ国以上に9000人以上の会員を擁する。https://www.thebci.org/

注2)第1回〜第3回の調査結果については、それぞれ次の通り紹介させていただいた。

第93回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness

https://www.risktaisaku.com/articles/-/27124

第95回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【続報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 2nd Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/28441

第97回:海外企業における新型コロナウイルスへの対応状況【第3報】

BCI / Coronavirus Organizational Preparedness 3rd Edition

https://www.risktaisaku.com/articles/-/29855

注3)原文は次の通り:Planning to maintain increased use of tech after teams return to work

注4)今回の報告書の構成は次のようになっており、最後の「Recovery」が今回追加されたが、それ以外は第1回から第3回まで同じであった。

- HR/Staff Measures

- Health & Hygiene

- Travel

- IT, technology and telecoms

- Supply Chain

- Business Continuity Plans

- Recovery

注5)必ずしも、初期の段階で基準を決められた組織が「優れている」とは限らない。今回のように誰もが未経験で未知の領域が多い事象に関しては、さまざまな情報やノウハウが集まるのを待ってから基準を検討した方がよいということもあり得る。このあたりは個々の組織の業種やビジネス環境などによっても事情が異なるであろう。

注6)筆者個人が見聞きした範囲での主観的な評価で恐縮だが、日本国内で在宅勤務および自宅待機となっている方々のメンタルヘルスが話題に上る頻度の低さに対して、本報告書での扱いが多いと感じる。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方