2019/10/03

知られていない感染病の脅威

ワクチン接種が始まる

豚コレラの発生した自治体と養豚業界は、域内の養豚場がこれ以上の豚コレラにより被る被害が拡大しないように、豚コレラワクチン接種を要望していました。農林水産省は、日本の国際的な立場を考慮して、豚の「豚コレラウイルス感染に対する抵抗性賦与」(ワクチン接種)ではなく、清浄国で実施されている「病原体対策」および「感染経路対策」に限定して豚コレラの撲滅を完遂させる方法を取ってきました。

しかし、豚コレラの発生は一向に収まる気配はなく、発生地域も広がり、損害も莫大なものになってしまいました。これからさらに豚コレラ発生が拡大する恐れは消えていません。国内における豚コレラのこれ以上の発生拡大を抑え、豚コレラウイルスの封じ込めを図るために、緊急事態が国内で起きていると判断した上で農林水産省は豚コレラワクチン接種を決断したと筆者は理解しています。

接種の場合に得られる利益、被る不利益

国際獣疫事務局(OIE)(1924年設立、本部フランス・パリ、2018年現在182国加盟)は、豚コレラを、リストA疾病、すなわち「国境を越えて非常に深刻かつ急速な蔓延を引き起こす可能性があり、重大な社会的、経済的影響または公衆衛生上の影響を及ぼす伝染病であり、動物と動物性食品の国際貿易にとって重要な家畜の伝染病」に指定しています。

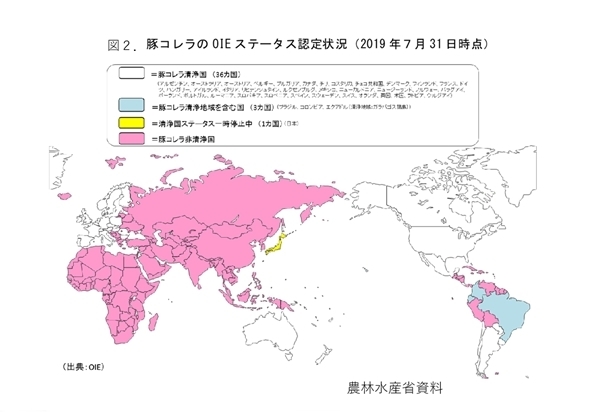

日本は、これまで豚コレラ清浄国であると認定されてきました。すなわち、豚コレラ汚染国からの、豚、豚肉の輸入をこれまで許可してきませんでした。農林水産省は、現在発生している豚コレラは限定的なものであり、しかも野生動物であるイノシシからたまたまウイルスの感染を受けた養豚場だけに発生しており、養豚場から養豚場へのウイルス伝播は起きておらず、従って、国全体が豚コレラ汚染国にはなっていないという立場を示してきたと筆者は解釈しています。OIEも、日本を豚コレラ汚染国とせず、豚コレラ汚染の疑いのある国にとどめてきました(図2)。

国内で飼育されている豚への豚コレラワクチン接種を開始することは、正式に、世界に向かって、日本は豚コレラ汚染国であることを表明することになります。すなわち、日本の豚コレラ発生状況や防疫対策などが、国際的な監視対象になり、日本が受ける評価が下がり、さまざまな不利益を被ることはやむを得ない状況になります。

すなわち、貿易上も不利な立場に置かれることになります。豚コレラ清浄国への豚や豚肉などの輸出は非常に難しくなります。場合によっては、豚コレラ汚染国からの豚肉輸入を迫られる場合が生ずるかもしれません。ただし、中国、韓国、フィリピン、東南アジア諸国、東欧では、アフリカ豚コレラ(OIEではランクAの疾病に指定)の発生が起きています。従って、今後とも、アフリカ豚コレラ清浄国である日本への、これらの国々からの豚肉などの輸入は許可されないと考えられます。

いずれにしても、国内の養豚産業を守ることが目下の急務です。効果的な豚コレラワクチン接種がなされれば、豚コレラの発生は止まり、遠からず日本国内での豚コレラウイルス封じ込めが成功することが期待されます。それが日本を再び豚コレラ清浄国に復帰させるスタートになるかもしれません。

そのためには、豚コレラワクチンの早急な大量生産がワクチンメーカーに求められることになります。

知られていない感染病の脅威の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方