2019/05/21

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

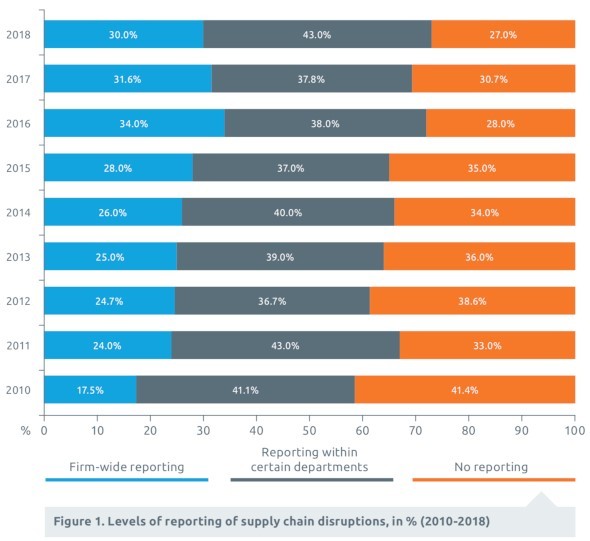

図1はサプライチェーンの途絶が発生した場合に、それをどのレベルまで報告するかを尋ねた結果の変化である。「Firm-wide reporting(会社全体に対する報告)」および「Reporting within certain departments(特定の部署の中での報告)」とも、いずれも微増であり変化が分かりにくいが増加傾向だと見て良いであろう。

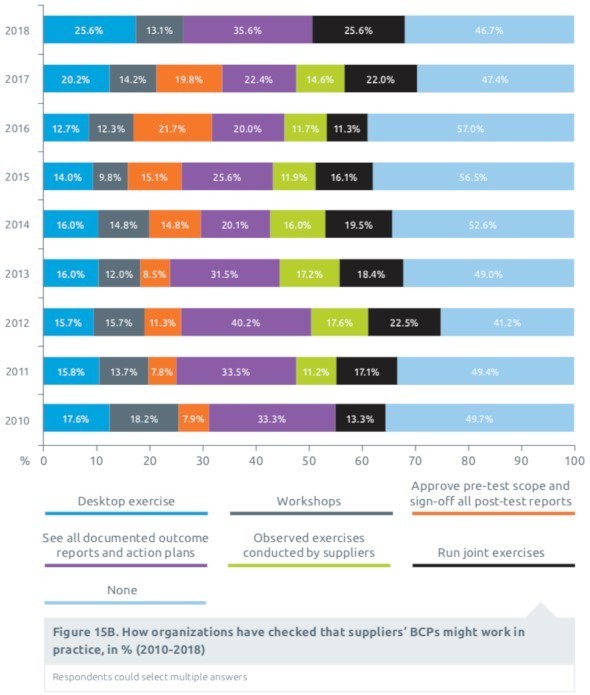

また図2はサプライヤーのBCPが機能するかどうかチェックする方法を尋ねた結果の変化である。年によって設問や選択肢が異なっているようで単純比較できない部分もあるが、「机上演習(Desktop exercise)」および「合同演習(Run joint exercises)」が特に直近の3年で増加傾向にあることは注目に値すると言えよう。BCMに関する国際規格であるISO 22301および22313や、BCIが発行しているGood Practice Guidelinesにおいて、BCPの有効性を確認するために最も有効な方法として演習が位置付けられているから、これがサプライヤーのBCPのチェックに使われるというのは理にかなっており、この増加傾向は今後も続くであろう。

一方で「何もしていない(None)」が依然として半数近く残っており、この10年間であまり変化が見られないが、この部分をどれだけ減らしていけるかが今後の課題であろう。

BCIではここ数年でスタッフがかなり入れ替わったため、このような調査を担当するスタッフも変わり、調査の視点や分析のしかた、そのまとめ方などに変化が見られる。しかしながらこのような調査が継続的に行われるのは大変貴重であり、継続的なデータからしか分からないことも多い。今後も調査が継続されることを期待したい。

■ 報告書本文の入手先(PDF40ページ/約1.4MB)

https://www.thebci.org/resource/supply-chain-resilience-10-year.html

注1)BCIとはThe Business Continuity Instituteの略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、イギリスを本拠地として、世界100カ国以上に8000名以上の会員を擁する。http://www.thebci.org/

注2)本報告書の2013年版については、紙媒体の『リスク対策.com』vol.42(2014年3月発行)の連載記事「レジリエンスに関する世界の調査研究」第1回で紹介させていただいた。また 2009~15年までの7年間の調査結果を総括する記事を、同連載の第14回(vol.55/2016年5月発行)に掲載していただいた。さらに本報告書の 2016~18年版については、本連載で次のとおり紹介させていただいた。

2016年版:2017年9月26日掲載分 http://www.risktaisaku.com/articles/-/3778

2017年版:2017年11月15日掲載分 http://www.risktaisaku.com/articles/-/4141

2018年版:2018年11月27日掲載分 https://www.risktaisaku.com/articles/-/12986

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- レジデンス

- サプライチェーン

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方