2016/04/28

スーパー豪雨にどう備える?

一方、「もし小谷沼の辺りで決壊をしていたら、はるかに被害は少なかったのではないか」と見る市民もいる。小谷沼は、人家が少なく、ハザードマップによれば、水深5m以上の浸水が予想される地域が袋状に広がっている。河川の水量調節の目的で、堤防の一部を低くし、一定水位以上になるとあえて越流させ、その水を貯水池や遊水池にたくわえることを『越流堤』と呼ぶが「ここに水を逃がしていれば、三坂地区の決壊はなかったかもしれない。堤防を高くするだけでなく、水を逃がす治水も考えていかなくてはいけないのではないか」と―。いずれにしても、溢水した鬼怒川東側の若宮戸と、そこから15kmも下流で越水が予想されたことは、状況判断を著しく難しくさせたと推測される。

すべての地域に避難指示を出せば、既存の避難所では到底受け入れられない。対策本部では、地区ごとに状況に応じて順番に避難指示を出しながら状況を乗り切ろうとしていたことが、市の避難勧告や指示の発令状況から読み取れる。

そして、午後12時50分に、溢水現場から4kmも離れた三坂町で堤防が決壊した。

最大の問題とされている避難指示が決壊後まで出なかった上三坂地区は、ハザードマップを見ると周辺に比べ浸水の想定が浅いことが分かる。ある職員は「決壊という事態がなく、若宮戸の溢水だけだったら、ひょっとしたら水が来なかった地域かもしれない」と市長の判断を援護する。

そもそも市長の「決壊を想定していなかった」という言葉を信じるなら、それは自立した地方自治を担う者として最大の落ち度であったことに疑う余地はないが、三坂地区での決壊を的確に予想することが可能だったのか、その「判断に必要な情報」について支援を得られたかについては検証されるべき点であろう。もっと言うなら、ピンポイントでの決壊予想が不可能だとすれば、最初から広範囲におよぶ一斉の避難指示を考えるべきだが、そのような広範囲におよぶ意志決定を突然できるはずがない。誘導方法、避難先、各避難所の受入れキャパなど事前計画で住民を含めて考えておくべきだった点は、教訓とすべきだ。

なぜ西側に避難誘導したのか

安全安心課に所属されている職員は10人いる。そのうち、10日は課長が対策本部にいたため、残る9人が実対応にあたった。消防団を動かす消防団担当が3人、水位を観測して危険性を知らせる担当が1人、防災無線の担当が3人、そして残る2人が避難所班で、どこの避難所で何人受け入れられるかなどの計算にあたった。避難勧告や避難指示を知らせる「緊急速報メール」が送信されなかったことについては批判が集まっているが、配信までの手順や要する時間が十分に検証されていなかったことは否めない。配信できるキャリアは3社で、それぞれ入力に5分程度がかかるという。洪水がなければ、今年9月20日に避難所の開設訓練に合わせてエリアメールの訓練も行う予定だったというから、皮肉とも言わざるを得ない。

決壊後の13時8分には、鬼怒川東地区全域に避難指示が出された。

「堤防決壊、鬼怒川東側から鬼怒川西側に避難をしてください」という案内に、耳を疑った住民は少なくないはずだ。「なぜ危険な川を渡らせようとしたのか理解できない」(堤防付近に住む住民)。これも情報が把握できないことが原因だった。溢水と決壊による濁流が市内のどこを、どう流れているのか対策本部では的確にとらえることができなかった。ハザードマップに基づけば、294号線沿いは土地が低く、堤防に近い旧道沿いの方が高い場所に位置する。「東側に逃がすという判断はできなかった」(安全安心課職員)という。

スーパー豪雨にどう備える?の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

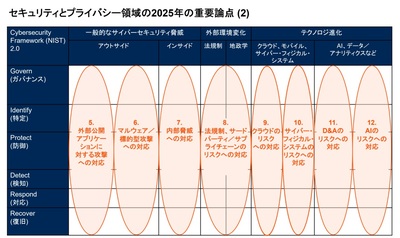

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方