第57回:学際的なレジリエンスの研究を推進するために何が必要なのか?

L. Olsson et al. / Why resilience is unappealing to social science

合同会社 Office SRC/

代表

田代 邦幸

田代 邦幸

自動車メーカー、半導体製造装置メーカー勤務を経て、2005年より複数のコンサルティングファームにて、事業継続マネジメント(BCM)や災害対策などに関するコンサルティングに従事した後、独立して2020年に合同会社Office SRCを設立。引き続き同分野のコンサルティングに従事する傍ら、The Business Continuity Institute(BCI)日本支部事務局としての活動などを通して、BCMの普及啓発にも積極的に取り組んでいる。一般社団法人レジリエンス協会 組織レジリエンス研究会座長。BCI Approved Instructor。JQA 認定 ISO/IEC27001 審査員。著書『困難な時代でも企業を存続させる!! 「事業継続マネジメント」実践ガイド』(セルバ出版)

田代 邦幸 の記事をもっとみる >

X閉じる

この機能はリスク対策.PRO限定です。

- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!

- あなただけのマイページが作れます。

本連載ではこれまでに、レジリエンスの概念や定義に関する論文をいくつか紹介させていただいたが、今回もそのような類の論文であり、スウェーデンのルンド大学にあるサステイナビリティ研究センター(注1)のLennart Olsson教授を中心とするメンバーが2015年に発表したものである(注2)。

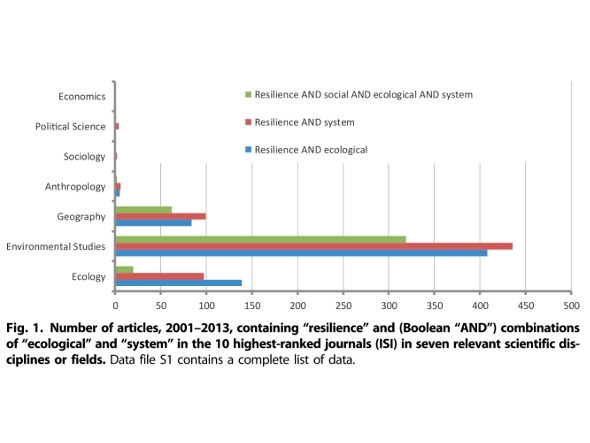

著者らは文献調査にあたって、7つの学術分野(生態学、環境学、地理学、人類学、社会学、政治学、経済学)からそれぞれ評価の高い学術雑誌を10誌選び、これらに2001年1月1日から2014年4月30日までに掲載された論文を調査対象としている(注3)。対象となった論文の数は明記されていないが、調査結果を見る限りでは少なくとも600件程度はありそうである(注4)。

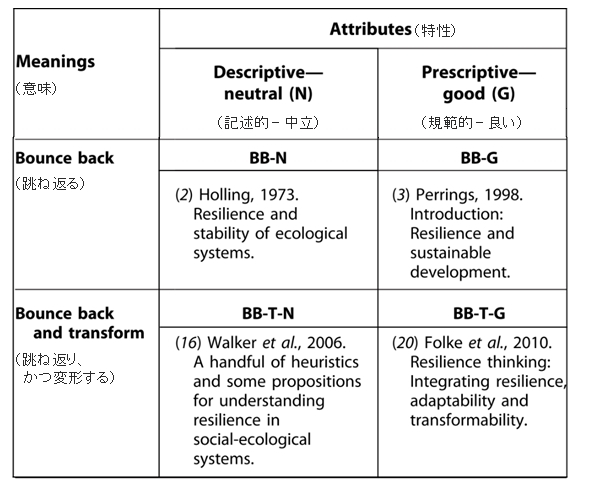

図1は著者らが調査した論文におけるレジリエンスの定義を分類した結果である。縦軸は何らかの外力を受けた後に元の状態に戻る(bounce back)ことだけを考えられているのか、それとも元に戻るだけではなく別の状態に変わる(transform)ことも含めて考えられているのかという違いである。また横軸は、レジリエンスを備えることが望ましいと考えられているのか、それとも良し悪しを問わずその特性を記述することに留められているかという違いである。

そして4つの種類に対してそれぞれ代表的な論文が記入されている。左上の「BB-N」(Bounce Back - Neutral)に記入されている論文は、本連載の第56回で紹介した生態学の論文である(注5)。右上の「BB-G」(Bounce Back - Good)に記入されている論文は環境経済学を専門としているアリゾナ州立大学教授によるものである(注6)。左下の「BB-T-N」(Bounce Back - Transform - Neutral)および右下の「BB-T-G」(Bounce Back - Transform - Good)の論文はいずれも社会生態学の論文である。左下の論文の著者であるBrian Walkerは右下の論文の共著者に、右下の論文の著者であるCarl Folkeは左下の論文の共著者にそれぞれ入っているが、2つの論文の間でレジリエンスの定義が異なっている点は興味深い。2006~10年にかけての研究活動の中で考え方が変わってきたのかもしれない。

また、本稿のトップに掲載されているグラフは、調査対象の論文の中で、「resilience」という用語が「ecological」「system」「social」といった用語と共に使われている論文の数を分野ごとに示したものである。環境学(Environmental Studies)の論文が突出して多いほか、生態学や地理学でも多数の論文が該当しているが、これら以外の分野においては該当する論文数が非常に少ないことがわかる。

このような数的な分析に加えて、『Global Environmental Change』と『Ecology and Society』という2つの雑誌がレジリエンスに関する論文を多数収録していることや、『Global Environmental Change』が2006年にレジリエンスや脆弱性に関する特集号を発行していること、さらにはこの分野の研究者などによる「Resilience Alliance」(注7)という組織のメンバーが 2004~13年にかけて『Ecology and Society』の編集長を務めていたことが指摘されており、このような背景から環境学の分野でレジリエンスに関する論文が増えたのではないかと推測されている。

ところで本論文のタイトルは「なぜレジリエンスは社会科学にとって魅力的でないのか」(Why resilience is unappealing to social science)ということである。本論文における調査対象となっている7つの分野のうち、一般的に生態学と地理学とは自然科学に、これら以外は社会科学に分類されるが、本論文で調査されている範囲では、社会科学に含まれる分野の多くではレジリエンスが研究対象としてあまり扱われていないことが分かる。

最近は学際的な調査研究の重要性が認識されつつあり、本論文においても、気候変動などの現代社会における課題に対しては複数の分野による統合的な研究が有効となりうることに言及されている。しかしながら異なる分野の研究者が議論するためには主要な概念に関する共通理解が必要であろう。この点について本論文では、生態学と環境学との間ではレジリエンスの概念に関する共通理解があると思われるものの、他の社会科学分野との間ではそれが見られないことについて懸念が示されている。さらに本論文では、このような状況に至った背景や理由を踏まえて、今後どのように取り組んでいくべきかについても著者らの見解が述べられている。

もちろん本論文で言及されている事だけが答えとは限らないが、多様な分野の研究者がそれぞれの立場からレジリエンスの研究に取り組み、困難な課題の解決を目指すための提言を含んでいるという意味で、貴重な論文と言えるのではないだろうか。

■ 本論文の掲載場所(PDF12ページ/約0.3MB)

http://advances.sciencemag.org/content/1/4/e1400217

注1)正式名称はLund University Centre for Sustainability Studiesである。https://www.lucsus.lu.se/

注2)L. Olsson, A. Jerneck, H. Thoren, J. Persson, D. O'Byrne, Why resilience is unappealing to social science: Theoretical and empirical investigations of the scientific use of resilience. Sci. Adv. 1, e1400217 (2015).

注3) 具体的には ISI Web of Science という論文データベース(http://www.webofknowledge.com/)において、「Article Influence Score」という指標が高い雑誌を選択している。

注 4)集計結果のExcelデータがWebサイトで配布されており、その内容から推測した。

注5)「第56回:生態学における安定性とレジリエンス(C.S.Holling / Resilience and Stability of Ecological System)」(2018年9月19日掲載) http://www.risktaisaku.com/articles/-/10451

注6)http://perrings.faculty.asu.edu/

注7)https://www.resalliance.org/

(了)

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方