2015/05/29

防災・危機管理ニュース

報告書は、秦氏の調査結果は吉田証言と正面から抵触するものであったのだから、吉田氏本人へのインタビュー以外の裏付け調査や秦氏のような批判の存在を紙面化するなどの対応が求められたと指摘。にもかかわらず、朝日新聞は吉田証言について引用形式にするなどの「弥縫(びほう)策」をとったのみで、現地取材もしないまま同証言の取り扱いを減らすなどの消極的な対応に終始したとして、「これは読者などの信頼を裏切るものであり、ジャーナリズムのあり方として非難されるべきである」と批判した。

97年の特集についても、報告書は、済州島での裏付け取材は短期間のもので徹底的な調査ではなかったこと、吉田証言を裏付ける証言は出てこなかったこと、吉田氏本人への接触を試みたものの応答を拒まれ話を聞くことはできなかったことなどの事実関係を確認。特集で同証言の「真偽は確認できない」と記したことに関し、これを訂正と見ることはできないとした上で、「訂正又は取り消しをすべきであったし、必要な謝罪もされるべきであった。しなかったことは致命的な誤りであった」との見解を示した。

さらに、97年の特集の後、担当した社会部デスクは「以後、吉田証言は記事では使わないように」と記載した社内連絡文書を出したが、この文書は社内で意識されたとは言えず、吉田証言をめぐる問題は社内の整理としても曖昧な状態となり、改めて検証されないまま14年の検証に至ることになったと指摘した。

報告書はそうなった要因として、①自分や自分の属する部署が関与していない記事について当事者意識が希薄だった、②担当記者が代々資料を引き継ぐとことはなく、デスク間でも明確な引き継ぎのルールがなかった、③訂正・取り消しについて統一的な基準・考え方がなく、ルールが不明確だった、④社内で意思疎通が不十分で、活発な議論が行われる風土がなかった―の4点を挙げている。

これに関し、池上氏はネットのインタビューで「吉田証言は『不良債権』そのものだった。処理をしないで放置している間にどんどん膨らんでしまった」として、日本企業に特有な「問題先送り体質」が背景にあったと指摘する。

また、一般的に新聞社においては「訂正は記者の恥」という意識が強く、年に数回訂正を出した記者は地方へ飛ばされるとうわさされる新聞社もある。朝日新聞記者有志が出版した「朝日新聞 日本型組織の崩壊」(文春新書)は、誤報を認めれば記事を書いた記者だけでなく上層部のキャリアにも傷がつくという組織の内部論理が、訂正・取り消しを極端に嫌がる姿勢を生んだとの見方を披露している。

訂正・取り消しを嫌う社内体質の下で、担当記者やデスクが次々に代わり、経営陣も含め強いリーダーシップを取る責任者がいないまま、時間が経過していったというのが実態のようだ。

3. 誤報記事の取り消し

(2014年8月5日、6日)

◇安倍政権の動きが影響

第2のポイントは、32年間も放置していたのに、なぜ昨年8月になって記事の取り消しに踏み切ったのかという点だ。報告書によると、11年12月に韓国の日本大使館前に慰安婦像が設置され、朝日新聞の過去の報道が再び日本国内で批判されるようになったのを受け、12年5月に吉田慎一編集担当らが吉田証言問題について秘密裏に「下調べ」を実施する方針を決定。同年秋ごろ、安倍政権が誕生した場合には、慰安婦の募集、管理などで全体として強制性があったと認めた河野談話の見直しや朝日新聞幹部の国会証人喚問もあり得るとの観測が浮上したことも下調べの動機となった。吉田清治氏の子息や記事に関与した主な記者からの聞き取りなどを13年1月ごろまでに済ませ、元々記事にする前提ではなかったので、内容をファイルにして一旦終了した。

- keyword

- 不祥事・風評・広報

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

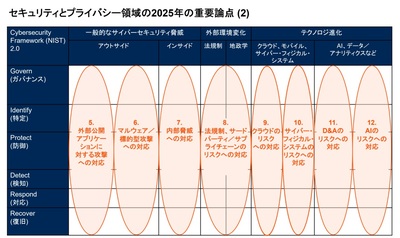

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方