2020/06/16

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

衛生管理面でのIT投資も

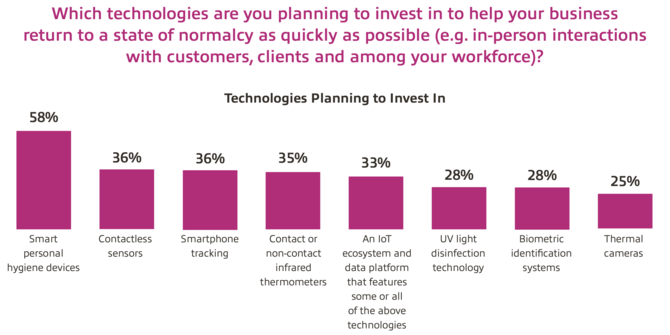

図2は、パンデミックの収束に伴って平常状態にできるだけ早く戻っていくために、どのような投資をするかを尋ねた結果である。これも左から順に次のようになっている。

- 個人の衛生のためのスマートなデバイス(注5)(58%)

- ドアや照明のスイッチ、トイレの水を流すところなどの非接触センサー(36%)

- スマートフォンによる従業員や来客の行動の追跡(注6)(36%)

- 接触/非接触式の赤外線温度計(35%)

- これらのテクノロジーを包含する IoTエコシステム(33%)

- 紫外線消毒(28%)

- バイオメトリクス認証システム(28%)

- サーマルカメラ(25%)

筆者の個人的な感想としては、こんなことまでIT部門が考える範囲なのかと驚いたが、読者の皆さまの感想はいかがであろうか。非接触センサーなどは設備管理などを担当するファシリティマネジャーの範疇(はんちゅう)であるし、バイオメトリクス認証や温度計などはセキュリティーマネジャーの範疇であると思われるので、本報告書にこのような分野の情報が含まれていることが意外であった。

本調査の調査対象である北米の企業と日本企業とでは、部署構成などが異なるため(例えば欧米の企業には日本企業の総務部に相当する部署がないなど)、単純比較はできないが、本調査にこのような情報が含まれているということは、少なくとも調査する側としては、このような分野もITを所轄する役員や管理職の担当範囲であると認識しているということであろう。

しかしながら「スマートフォンによる従業員や来客の行動の追跡」に投資しようとしている企業が36%あることは注目に値するであろう。スマートフォンによる行動追跡に関しては、日本でも最近改めて議論されるようになったが、感染拡大防止のための必要性と、プライバシー保護の観点とのバランスをどのように考えるかは、国によって異なるかもしれない。また国が国民の行動を追跡するのと、企業が従業員や来客の行動を追跡するのとでは議論の前提がかなり異なるので、これらは区別して考える必要がある。いずれにしても、今後このような技術を導入する企業がどのくらい増えるのかは、注目していきたいと思う。

本稿では特に分かりやすそうな図を2つだけピックアップして紹介させていただいたが、全体的にボリュームも少なく、パンデミックにおいてIT部門が果たすべき(および果たしてきた)役割や、今後の課題などを知るのにも役立つと思われるし、IT部門に任せっきりにせずに事業継続の観点から、もしくは企業経営の観点から考えるべき課題にも言及されているので、日本企業の事業継続や危機管理に関わる方々にとっても参考になる報告書なのではないかと思う。

■ 報告書本文の入手先(PDF 18ページ/約6.5MB)

https://www.insight.com/en_US/content-and-resources/gated/insight-intelligent-technology-pulse--the-impact-of-covid-19-ac1202.html

注1)具体的には、CIO(最高情報責任者)、CTO(最高技術責任者)、CSO(最高セキュリティー責任者)、またはIT部門や経営情報部門を担当するVP(ヴァイスプレジデント)やDirectorといった役職の方々が対象となっている。

注2)実際の設問は次のようになっている:What IT changes did you have to manage and/or implement due to COVID-19? If there are changes that you wanted to manage/implement but were not successful, please select those as well.(あなたが新型コロナウイルスのために実施もしくは導入しなければならなかった、ITの変更はどのようなものですか? もし実施もしくは導入したかったがうまくいかなかったものがあれば、それも選択してください)

注3)原文では「Remote worker user enablement and support」となっており、user enablementという用語が具体的に何を意味するのかは分からなかったが、外部から社内ネットワークに接続するためのアカウントの登録や、そのために必要なソフトウェア/ハードウェアの用意、ユーザーへの説明やトレーニングなどが含まれる可能性がある。

注4)原文で「resiliency plan」と書かれているものを、とりあえず「レジリエンスに関する計画」と訳したが、これにはコンティンジェンシープランや危機管理マニュアルなどさまざまな計画・マニュアル類が含まれているであろう。

注5)報告書本文においては「手指消毒液のディスペンサーなど」と記述されているが、「smart」と書かれているからには、何かしらの制御や工夫が含まれたものであろう。具体的にどのような製品があるのかは不明である。

注6)図中には「従業員や来客の」と書かれていないが、報告書本文に「smartphone tracking to monitor employee, customer or guest movements」との記述がある。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方