2020/04/13

危機管理担当者として学ぶべき新型コロナウイルス感染症対策

特殊災害としての感染症対応

さて本題に戻ろう。今回の新型コロナウイルス(COVID-19)による世界の危機的状況は、オールハザード対応の観点から見ると明らかに特殊災害(CBRNE災害)だと言える。コロナウイルス感染症に関する現在の状況について、ここで敢えて突っ込んだ説明をするつもりはないが、CBRNE災害対応の基礎知識について情報共有することは大変重要だと考えたのでシリーズを通して詳細に解説していきたいと思う。

■特殊災害(CBRNE災害)とは

CBRNE災害とは、C(Chemical:化学的な)、B(Biological:生物学的な)、R(Radiological:放射線学の)、N(Nuclear:核の)、E(Explosive:爆発性の)の頭文字をつなげたもので“シーバーン”(CBRNE)と発音する。

「それってテロリストが使用する大量破壊兵器?」と思われる方もいると思うが、テロリストが故意に仕掛けたもの(例:地下鉄サリン事件や全米同時多発テロ事件)であっても、自然災害を起因として発生したもの(福島第一原発事故)も含めて総称したものをCBRNE災害としてとらえることが正しい理解だ。今回のコロナ騒動が人為的なものであるかないかに関わらず顕在化している現象としては明らかにCBRNE災害の中の“B”のカテゴリーに分類される災害と定義することができる。

さて、B災害についてもう少し詳しく解説したいと思う。B災害によってもたらされるハザード(危険因子)を病理学的危険因子(Etiological:病理学)と呼び、ウイルス、バクテリア、リケッチア、生物毒などの微生物が引き金となり健康に害を及ぼす災害として定義されている。

2001年に米国で発生した炭疽菌攻撃は、生物兵器による攻撃の一例だが、アメリカ国立医学図書館では、天然痘ウイルス、炭疽菌(細菌)、ボツリヌス菌、ペスト、野兎病、エボラ出血熱などのウイルス性出血熱を大量破壊兵器として分類している。余談だが、近い将来COVID-19(新型コロナウィルス)もこちらに分類される可能性は十分あるのではないかと思っている。

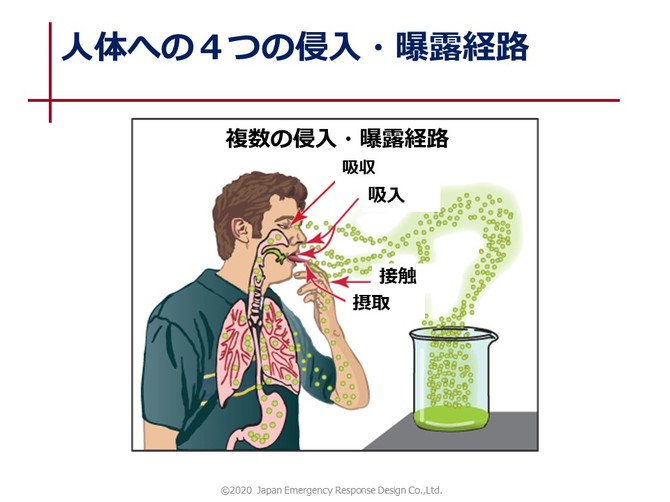

■侵入・感染(曝露)経路

現在わが国においても感染拡大防止の観点から「咳エチケット・手洗い・うがい・手指消毒・環境消毒・換気」「3密の回避」「不要不急の外出自粛」などがしきりに言われているが、人体への主要な4つの侵入経路という概念を理解していれば「なるほど、だからそうなんだ!」という納得感がさらに得られると思うので、大切な基礎知識として4つの侵入・感染(曝露)経路を以下に示す。

① 吸入: 有害な蒸気、煙、ガス、浮遊粉塵、煙霧、エアロゾル、等を吸い込むこと。

② 摂取: 故意的あるいは偶発的に経口摂取すること。

③ 接触: 皮膚などの露出面が固形、液体、あるいは気体の物質に触れること。

④ 吸収: 物質が皮膚や眼の粘膜を介して体内に侵入すること。

医療従事者や消防などの現場最前線で活動する方々は、上記4つの侵入・感染(曝露)経路を遮断するための適切な個人用保護具を正しく装着して「眼、鼻、口、手首、首、耳、手、足の付け根、脇の下」などの重要な部位を守ることを考慮した活動が必要になることは言うまでもないことだ。

■B災害の指標と兆候

B災害を認識するための指標と兆候を知ることは初動対応を迅速に行うための重要な要素である。以下B災害の指標と兆候を示す。

・広範囲に及ぶ被害者分布

・症状が現れるまで時間がかかる

・曖昧かつインフルエンザに似た症状

・観測しにくい

・異常な数の感染者

おそらく上記にあげたような指標は遅くとも2020年1月には出現していたので(もしかしたらもっと早いかもしれない)、AARをしっかり実施するためにも何が起こってきたかを、しっかりと時系列でデータベースに残していくことが大切である。2003年に猛威を振るったSARSも例外ではなく、上記に述べたよう“B災害”は初期の段階では非常に分かりにくくファースト・レスポンダー泣かせの災害であることは確かだが、CBRNE災害対応におけるアウェアネス(認識)レベルの基礎知識が教育されていれば「これは間違いなくB災害だから、国も自治体も企業も国民も迅速な初動対応を取らなければ!」という共通認識が生まれたはずである。

筆者はもともと在日米陸軍消防本部の指揮を執っていたが、平時からの準備としての“教育と訓練”を広めるために株式会社日本防災デザインを立ち上げ、消防や医療機関、企業らの指導に当たってきた。

今一度、教育・訓練の重要性を心に刻んでいただきたいと思う。

次回は「各種バイアスがもたらす初動対応の遅れに」ついて解説する。

危機管理担当者として学ぶべき新型コロナウイルス感染症対策の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方