2020/02/14

ペットライフセーバーズ:助かる命を助けるために

まずは酸素投与

建物火災で煙にさらされた犬や猫には、できるだけ早く酸素投与を行い、動物病院に搬送される間も続けて行ってください(注3)。飼い主以外にはなれていないペットに酸素投与を続けることは、動物の行動によっては難しいかもしれませんが、極めて重要ですので必ず行ってください。

既に述べたように、動物の気道は煙や熱にさらされると腫れて、呼吸が困難になります。この状態で有毒な一酸化炭素ガス暴露に遭うと、急速に状態が悪化する要因となります。

多くの救急隊は、救急車または消防車にペットに使用できる特別な酸素マスクを備えています。これらのマスクは動物ごとにサイズが異なり、ゴム製のエントリーシール付きのプラスチック製で、鼻口部や鼻と口の周りにしっかりとフィットするようになっています。マスクには通気口があり、酸素チューブ用のポートがあります。各マスクはいろいろなサイズの動物のために特別に設計されており、1分当たりの推奨酸素流量のリットル数が決まっています。

ペット用の酸素マスクがない場合は、大人または小児の酸素マスクを使用することができます。人間のマスクが動物に合わない場合、代わりの手段として、酸素チューブを鼻や口から数センチ離れたところに置いて、酸素を流す方法(blow-by oxygen delivery)が効果的です。人間の酸素マスクは、短い鼻口部を持つ動物には、ずっと使いやすいです。酸素は、各酸素供給装置に定められた高流量で供給されるべきです。

救急医療隊が興味深いと感じるであろう人間医学と獣医学の違いの一つは、高度な気道管理へのアプローチです。犬や猫が煙にさらされた後でも、獣医はすぐには挿管しない場合があります。トロバッツ氏が建物火災で煙にさらされた複数の犬に対して行った遡及的研究において、「火災の翌日に呼吸器系の問題の進行を監視することで、各犬の症状の重症度に関する手がかりを臨床医に提供できる可能性がある」と結論づけています(注5)。現場で開始された酸素投与は病院内でも継続され、治療の中心と考えられるべきです。

犬や猫の呼吸が停止しており、隊員が人工呼吸を行う場合は、次の手順に従って動物に人工呼吸を行ってください。犬の場合は、動物の口を閉じて、手をお椀型にして、口から空気が漏れないようにしっかりと口をふさぎます。その後、犬の鼻に口を当て、通常の呼吸数で空気を吹き込みます。猫の場合、人工呼吸は口と鼻同時に行うことができます。十分な息が供給されているか確かめるために、胸が上下に動いているか観察してください。

狂犬病の、人への感染は非常にまれですが、感染した動物の唾液を介して発生するので、人工呼吸を開始する場合は、ペット用酸素マスクを使用して人工呼吸を行うなど留意してください。

狂犬病は、動物がその時に狂犬病に感染しており唾液中にウイルスが排出されている場合のみ感染します。猫は狂犬病の発生率が高いですが、主に屋外で飼われている場合に限られています。 狂犬病予防接種を証明するタグは、通常、動物の首輪に付いています。

やけどは、人への治療と同様に手当てを行い、処置が済み次第、速やかに連絡を取って症状を伝え、動物病院に搬送してください。治療の遅延を避けるために、搬送中に手当てを行うことも考えてみてください。

人と同様に、動物がやけどをすると皮膚の機能が低下します。これは体温調節に影響を与え、特に寒いところでは動物が低体温になりやすくなります。体が濡れている場合、なお一層深刻化します。

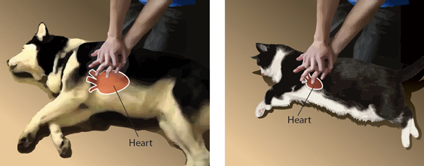

心肺蘇生は、心停止で見つかった犬や猫に行うことができます。病院以外での動物蘇生の成功は非常にまれであり、病院内での心停止でさえ生存率はわずか6%です(注6)。犬や猫に心肺蘇生を行う場合は、体を横にした姿勢が最も効果的であるといわれています。

動物の肘を胸に向かって引き寄せてみて、肘と胸が接する肋軟骨接合部をターゲットにします。手のひらの付け根で、動物の胸の幅の3分の1から2分の1を圧迫します(下記の図1を参考にしてください)。

図1:適切なCPRハンドポジショニング―犬または猫の胸部圧迫(Heart=心臓)

犬への胸部圧迫は1分当たり100~120回が目安です。猫は安静時心拍数が高いため、猫への胸部圧迫は犬よりも多く1分当たり120回を目安に行ってください。人工呼吸は救助時と同じように行ってください。

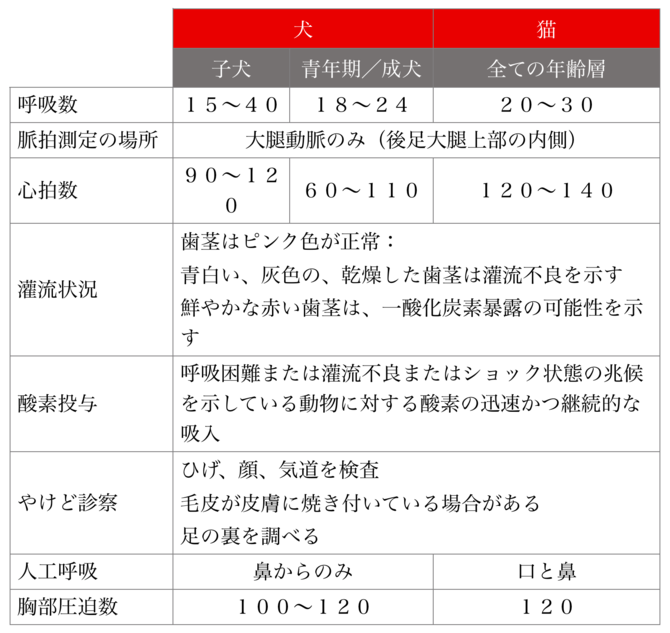

まとめ:犬と猫のバイタルサイン(生命兆候)および診察と治療において考慮すべきポイント

ペットライフセーバーズ:助かる命を助けるためにの他の記事

- ペットの熱中症対策

- 補助犬およびサービスアニマル(情緒障害サポート犬)の救急搬送

- 火災における犬と猫の救急医療判断と治療

- 日本の災害現場では消防士がペットを救命処置できない

- ペット同伴避難拒否とその法的課題

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方