2016/10/04

誌面情報 vol57

巻頭インタビュー

Q3.まずどのような活動をされたのですか?

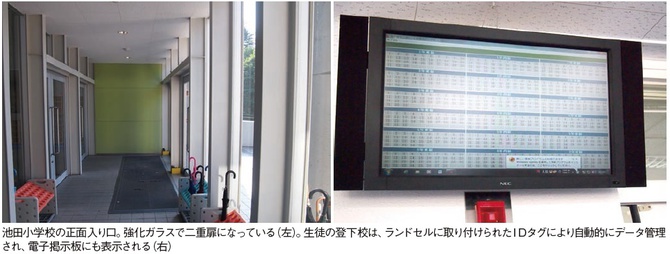

最初に始めたのが、登下校の安全管理です。池田小学校は、事件の後最新の危機管理設備を備えた施設に建て替えられ、ハード面ではかなり充実したものになっていましたが、「登下校の安全が手薄ではないか」ということが指摘されたのです。

そこで着任して最初に取り掛かったのが、電波バッジによる生徒の登下校管理システムでした。専門的にはRFID(RadioFrequencyIdentifier)と呼ばれるシステムで、よくマラソン大会などで使われていますが、ID情報を埋め込んだタグから電波によって直接接触することなく、物や人の判別・管理ができる仕組みです。

重さ10グラム程度のタグを生徒のランドセルにつけておくと、登校時、校舎に入る際にタグからの電波をアンテナがキャッチし、どの生徒が何時何分に登校したかが自動的に学校のサーバに登録されます。

同時に、登校確認メールが自動的に保護者の携帯に送られます。これなら、両親は、子供がちゃんと学校に着いたかどうかがわかります。逆に下校時には、校舎を出る際に再びアンテナが電波をキャッチし、生徒の下校時間が自動的に登録され、下校確認メールが親御さんの携帯に送られます。

事件の反省では、運動場や校外へ逃げている子供がいても、そもそも出席していたのか欠席だったのか、迅速に出欠が把握できなかったことが挙げられました。このシステムなら、いつでも学校のサーバにアクセスすれば、出欠の状況がリアルタイムでわかります。

Q4.ほかにはどのようなことを?

赤外線による熱感知センサーを使って、建物のどこに人がいるのか確認できるシステムも開発しました。例えば、夜間誰もいないはずの校舎で反応すれば誰かが侵入しているということですし、昼間でも、災害や事件で逃げ遅れた子が校舎の中にいてもすぐにわかります。異常な行動があってもすぐに把握できます。それほど多くの数のセンサーは必要とせず、教科書ならセンサー1つで十分足ります。廊下も長い廊下に数カ所つけるだけで、広い範囲がカバーできます。

これも、事件が発生した時に、逃げ遅れた子供をいかに早く見つけ救助するのか議論する中で開発に至ったものです。管理画面は、校舎の立体図面になっていて、人がいる場所は、その部分が赤色で表示されます。直近の動きほど濃く表示することで、どのように動いているのかも把握できるようにしました。

誌面情報 vol57の他の記事

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方