2019/07/22

安心、それが最大の敵だ

江戸期の洪水と治水策

江戸時代初期の寛永6年(1629)、それまで合流・分流しながら湿地帯に流れ込んでいた鬼怒川と小貝川が分離され、ほぼ今日の流路に固定された。数次の開削を経て鬼怒川が利根川の一大支流になったことは画期的な流路変更であった。これに伴い、新田開発が進められ、数千町歩(1町歩は約99アール)の飯沼新田が開発された。小貝川下流域では江戸前期、常陸谷原(やわら)3万石、相馬谷原2万石の新田が開発された。一大穀倉地帯の誕生である。

江戸中期(18世紀初頭)に支流男鹿川に山崩れで出現した天然の五十里(いかり)湖(現在の栃木県北部の五十里ダムの位置、五十里は江戸から50里の地にあることから命名、1里は約4キロ)が享保8年(1723)大崩壊し下流域一帯が大洪水(五十里洪水)に見舞われた。鬼怒川の歴史を考えるうえで避けて通れないこの大惨劇を確認する。五十里湖の出現は大崩壊から40年前の天和3年(1683)にさかのぼる。下野国北部山岳地方から会津方面は同年5~9月にかけてたびたび地震に襲われた。相次ぐ地震のため、葛老山(かつろさん)の側面が東側直下の渓谷をつくる五十里川(男鹿川下流)とその沿岸を通る会津西街道に向って崩れ落ちた。崩落した山のような土砂の量は100万トンを下らない。葛老山の大崩壊が五十里川と会津西街道を遮断した地点は、日光神領・宇都宮藩領・会津藩領の山岳領地が背中合わせとなって境界線をつくっている個所だった。

年貢輸送用の街道として会津西街道を重視してきた会津藩にとって、江戸表につながる街道の途絶は大打撃であった。しかも崩れ落ちた岩石土砂の山が渓谷の流れをせき止めてダム状態となり、五十里川・男鹿川・湯西川に出現した湖水は天然の一大五十里湖に生まれ変わった。五十里村と川西村は湖底に没した。

悲劇が追い打ちをかけた。暴風雨は男鹿川や湯西川に大洪水をもたらし、五十里湖の水位が急上昇した。この水圧により、五十里湖をせき止めていた岩石や土砂が一気に押し流された。40年間、五十里湖として湛えられてきた湖水が土砂をともなった激流となって一気に流れ下り無防備の流域を襲っていった。凶暴な乱流は黒雲のように空から覆いかぶさるように襲ってきた。鬼怒川の中下流部は大被害をうけ、流域の農民はこの恐ろしい大洪水を「五十里水」と呼んだ。「怒り水」の恐怖だった。被害は鬼怒川下流から利根川べりにまで及んだ。山津波のような奔流は氾濫を続け、1万人余りもの人命や多数の牛馬をのみ込んだとされる。

◇

鬼怒川は、一方で江戸時代から水上交通(舟運)の要路として重要な役割を担ってきた。鬼怒川上流の阿久津河岸(現栃木県高根沢町)は会津方面などからの廻米や木炭などの積換え港として栄え、下流の宗道河岸(そうどうかし、現茨城県下妻市千代川)や水海道河岸(現同常総市)は鬼怒川水運の拠点として発達した。江戸時代は「人は陸、荷物は川」といわれ大きな荷物や米俵は船で運ぶのが一般的だった。

宗道河岸では、水路が弓なりに大きく東へ湾曲していた。水深が深く普段は穏やかな流れで河岸に適しており、船問屋が軒を接して建ち並ぶ桜の名所でもあった。だがいったん洪水に襲われると大氾濫を起し大災害をもたらした。堤防を強固に築き上げることは舟運を妨げることになりかねないとして、堤防構築や蛇行・湾曲部の直線化(ショートカット)工事は行われなかった。

明治時代に入り、政府はオランダ人お雇技師ムルデルらに治水対策を命じた。だが大きな成果は得られず、明治43年(1910)8月関東一円を襲った大洪水は「100年に1度」と言える大水害となり、帝都東京の東部低地は水没した。政府に荒川放水路開削(主任技師青山士)を決定させ、利根川とその一大支流鬼怒川の大改修計画を実施する契機となった。

一方、鉄道開通によって、鬼怒川舟運は急速に凋落した。中でも、宗道河岸の衰退はひときわ目を引くものであった。料亭や旅館は相次いで店をたたみ、腕を競い合った船頭たちも日雇いなどの力仕事の労働者に職を替えていった。大正15年(1926)の郡役所廃止とともに宗道村に集中していた地方行政機関も移転して、宗道村は貧しい村落に姿を変えた。

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- 鬼怒川

- 青山士

- 常総市

- 水害

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

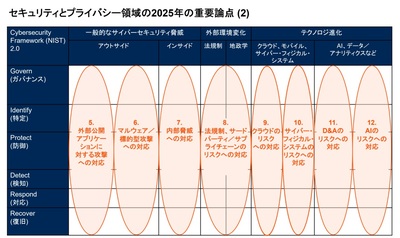

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方