2019/06/11

本気で実践する災害食

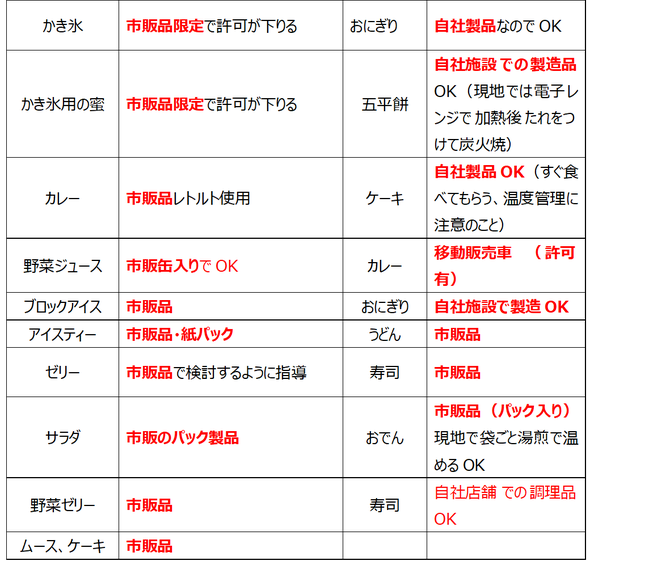

手作りより市販品を利用し想定外のリスクを減らす

被災地はライフラインが停止し、洗い物や加熱調理が極めて難しい。そこで、手作りではなく、自社製品を勧めています。自社製品は、衛生基準による衛生管理が行き届いた設備で製造され、賞味期限が表示されています。倉敷市保健所は事前にボランティアの炊き出し指導に専念した結果、食中毒事件もなく、被災者は安全安心な炊き出しの恩恵に浴しました。

今後の災害に向けて、以前はこうしていたという炊き出しの風習は通用しにくい場合が発生しつつあります。保健所のリーダーシップは言うに及ばず、企業、行政、自主防災、ボランティア団体のみなさんの「環境順応型」「進化型」の事前学習が強く望まれる今日です。

質問 衛生管理のポイントは?

Q. 倉敷市保健所の食中毒予防のための衛生管理のポイントをまとめてください。私の知人でマンションにお住まいの方が「いざというときは、各戸で握り飯を作って持ち寄り、皆で分け合う」と言っています。

A. ちょっと待って! それ危ないです。以下をよく読みましょう。

生ものの使用は避ける。工程が複雑なものは許可施設で調理すること。非衛生な場所、屋外や各家庭で手作りしたものを持参しない。調理品を現地で切り、加工することは避ける。運搬時の温度管理(保冷)に配慮すること。

Q. 「キチンとした調理室」とは? もっと丁寧に教えてください。

A. 会社には湯沸かし室がありますね。しかし、狭くて調理には不向き。冷蔵庫、熱源、換気ともに不十分です。公民館のお茶くみ場も同じです。将来に向けて、地域の集会所には調理専用の衛生的な作業場が必要です。地域住民が共同作業できる専用のキッチン=調理場を併設する必要があります。調理場は共助の出発点であり、健康のカナメ・拠点ですから。

(了)

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方