2017/03/21

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

前回の連載でも少し触れたが、救助者の安全はもちろんのこと、これらのPPEは救助者としての存在を示し、生存者からの協力と理解を得る上でも重要な役割を果たしている。くどいようだがCFRまたはCERTのメンバーとして現場で活動するには最低限のPPEを装備しなければならない。

知識もなく、訓練(練習)の経験もない、PPEも準備していない人は危険な現場で災害対応(初動における初期消火活動、災害救護活動、簡易捜索救助活動など)に関わるべきでない。安全な場所で自分にできることだけをした方が良い。人を助けたいと思う善の心だけでは人は助けられないということを肝に銘じて欲しい。

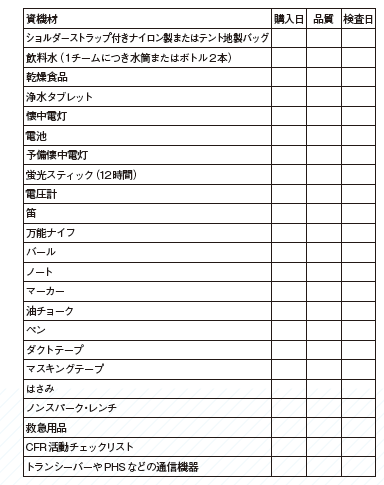

その他、個人用保護具以外にCFRまたはCERTメンバーが準備するべき装備品を一覧表にしたので参考にしてもらいたい。

なぜこれらの資機材が必要になってくるかは次章以降、「火災防護」「災害救護」「簡易捜索救助」等の本編内で徐々に明らかにしていくが、個人用保護具(PPE)に関しては、改めて独立した章として、本Web版に展開する予定である。

【CFRまたはCERTとしての現場マネジメント】

CFRまたはCERTが組織として災害現場において機能的に活動するためには、次のようなプロトコール(手順)が必要となる:

・ スパン・オブ・コントロール(監督限界):一人の監督者に対し5人以下のメンバーを置く原則に基づきチームを編成する。

・ 使用する用語を平易なものにし効果的なコミュニケーションを図り理解を共有する。

・ 無線やトランシーバーなどの通信機器で、チーム間あるいはプロのレスポンダーとの間で効果的なコミュニケーションを図る。

・ 戦略的ゴール、戦術目的、補足的活動等の行動計画を統合化する。

・ 包括的資源管理により現場に必要な資源(人・モノ)を迅速に配備する。

・ 常にチームメンバーの人員掌握ができる体制をとる。

めまぐるしく状況が変化する災害現場においてCFRまたはCERTのチームメンバーは臨機応変に柔軟な体制で対応しなければならない。チームリーダーとメンバーは現場の状況を評価し、戦略を立て、チームを配備し、活動結果を必ず書面にする。CFRまたはCERTによる災害現場での活動基準は救助者の安全が第一であると共に、対応する人数が多ければ多いほど活動の成果は上がるのだが、前述の監督限界とチームメンバーの人員掌握体制を整えておかなければならない。

■インシデント・コマンド・システム(ICS)

インシデント・コマンド・システム(以下、ICS)とは、米国で開発された災害現場・事故現場などにおける標準化されたマネジメント・システムのことで、指揮命令系統や管理手法を標準化し、組織間連携・地域間連携を可能にする仕組み(ルール)である。1970年代に多発した森林火災の教訓により開発され、徐々に他の行政機関などで利用が拡大し、デファクトスタンダードになった。

2003年に制定された米国の国家事態管理システム(NIMS:National Incident Management System)では、米国で発生するあらゆる緊急災害・緊急事態にICSを適用することが定められており、災害・事件の種類を問わず、日常の事件・事故からテロ事件・ハリケーン災害などの危機管理まで、あらゆる緊急事態対応で使用されている(コンサートやフェスティバルなどの大規模なイベントでも活用されている)。

当然、欧米の公設レスポンダーはこの仕組みを活用し災害対応に当たっているが、前回の連載でも少し触れたように、ICSの原則では最初に現場に到着した第一現着隊の救助者が現場指揮官(チームリーダー)として現場の指揮を執ることになるため、CFRまたはCERTのメンバー(もしかしたら読者のあなた)もICSの仕組みを理解し、チームビルディングに取り入れてみたらどうだろうか。

現在、日本においては残念ながらICSの概念を取り入れている組織は少なく、学識者の中には、「日本にはなじまないシステムである」と主張している人もいる(現場活動を経験したことのない人の主張でしかないと筆者は思っている)。しかし2011年11月には、世界のディファクトスタンダードであるICSをモデルに国際標準化機構が危機対応システムのISO22320を発行し、さらに2013年10月には日本工業規格化(JISQ22320)されている。

これに伴い、国立研究開発法人 防災科学技術研究所の林春男理事長が中心となり「ICS推進研究会」を発足させ、2020年の東京オリンピックを目指したICS推進普及ロードマップが動き出している。

また、昨年末から今年にかけて一部大手企業の中でも、大切な社員の命を守るために、BCPに機動力を持たせ、会社の災害対応能力を向上する目的でICSの概念を取り入れた訓練を始めている。

(詳しい訓練の内容に関しては、(株)日本防災デザインのウェブサイトよりお問合せ下さい:http://jerd.co.jp/contact/)

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方