2018/09/11

東京2020大会のリスク対策

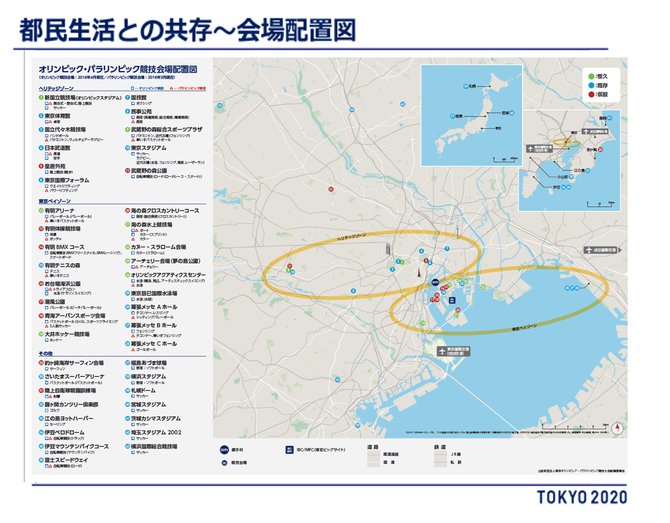

東京2020オリンピック・パラリンピックの会場は、都内の25カ所と都外の18カ所、1都1道7県に分布し、自転車ロードレースが山梨県を通過することも検討されております(2018年8月9日、組織委員会は、自転車ロードレースのコースを公表し、山梨県を通過することを正式に発表)。ハンドボールや車いすラグビーなどが行われる国立代々木競技場をはじめ多くの会場が都心にあるため、高層ビルが立ち並ぶエリアに人や車が集中することは容易に想像できます。つまり東京2020大会は、1千万人を超える都民や首都の経済社会活動との共存が不可欠です。

1.テロのリスク

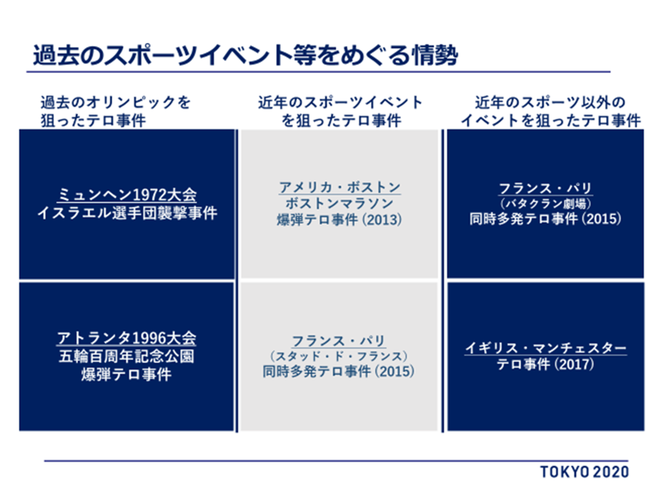

オリンピック・パラリンピックの脅威としてまず想像しなくてはいけないのがテロです。過去のオリンピックを振り返るとテロが2回発生しています。1972年のミュンヘン1972大会ではイスラエルの選手団を中心に11人の死者が出る大きな被害が発生し、大会中止の議論までなされました。その後、オリンピックの警備は回を重ねるごとに厳重になりますが、1996年のアトランタ1996大会中に五輪百周年記念公園で爆弾テロが起こり、2人が亡くなりました。

近年のスポーツ大会を狙った大規模なテロとしては、2013年にアメリカ・ボストンマラソン大会で起きた爆弾テロ、2015年にフランスで男子サッカーのフランス対ドイツ戦の際に起きた同時多発テロがあります。

また、スポーツ以外では、先にあげたフランスの同時多発テロで劇場やレストラン等が襲撃され、2017年にはイギリスでアリアナ・グランデのコンサートの終了後に爆弾テロが発生しています。

このようにオリンピック・パラリンピックにとって、ソフトターゲットを標的とするテロは大きな脅威なのです。

2.自然災害のリスク

脅威の2つ目に挙げられるのは自然災害です。その中で大会運営側がもっとも気をつけるべきは猛暑の備えです。猛暑対策には何よりも選手や観客、運営スタッフが炎天下にいる時間を減らすことが重要です。ところが、過去のオリンピックでは、繰り返し、セキュリティチェックのために関係者や来場する観客が長蛇の列をつくっています。セキュリティチェックは不可欠ですが、炎天下の中で1時間も並ばせるのは現実的ではないという指摘をたくさん受けています。そのため、我々はセキュリティチェックの効率化を至上課題としています。

同時に、競技スケジュールに影響しかねない自然災害には、ゲリラ豪雨や落雷等があります。2014年には、東京のゲリラ豪雨で停電が発生し、一部の駅が冠水し交通網が麻痺するなど都市機能に大きな影響が出ました。停電や輸送機能の麻痺等は、大会の大きな障害となります。

過去には、スポーツ活動中に落雷により亡くなった方もいます。オリンピック・パラリンピックの選手や来場者、関係者から犠牲者を出すわけにはいけません。

このような大きな被害にはならなくとも、気象状況によって野外競技が影響を受けるケースも考えられます。超過密日程のオリンピック・パラリンピックで全日程を消化できず、順延になった場合のスタッフの手配や輸送の再検討、再配置、チケットの払い戻しなど様々な問題にも備える必要があります。平昌2018冬季大会では強風が吹き荒れた2月14日に、来場客入場口のテントが吹き飛び運営が混乱しました。こうした有事に備えた代替措置、業界用語で言うところの「プランB」の準備が重要になってきます。

3.雑踏のリスク

テロ、自然災害に続く3つ目の脅威は雑踏です。セキュリティチェックを終えて入場した観客は心配なしとはなりません。会場内のトラブルにも対処しなくてはなりません。大勢の人の流れの中に、何らかの異常がある時、早い段階でこれに気づき、対処することが有効です。テロの時にも、群衆雪崩と呼ばれる雑踏事故でも、この点については同じです。

また、東京2020大会開催に伴う課題の1つに輸送がありますが、1万人の選手輸送や観客の移動を安全かつ確実に実施するのは簡単ではありません。交通対策については、組織委員会と東京都、内閣官房をはじめとする政府が、三位一体となって交通総量の抑制を呼びかけはじめたところです。

4.サイバー攻撃のリスク

4つ目の脅威はサイバー攻撃です。大会運営はすべからくネットワークに依存しています。例えば、チケット管理システムやセキュリティ用カメラ、オペレーションセンターの運営システム、身分証の発行など、数多くのものがネットワークにつながって運用されており、メガイベントを的確に動かすためには、ネットワーク環境を有効に活用することが不可欠と言えます。

大会運営がネットワーク環境に依存していることは、様々な場面でサイバー攻撃の恐れがあるということです。大きな被害例としては2017年に150カ国で猛威を振るったランサムウェアのWannaCry(ワナクライ)があります。イギリスでは国民保険サービスのシステムが被害に遭い、診察の中断や緊急患者の受入ができなかったと報道されました。

5.レピュテーション低下のリスク

5つ目の脅威は評判、レピュテーションの低下です。オリンピックの歴史の中で、大会そのものが開催できなかったことが過去に3度あります。理由は戦争ですが、戦争は最も影響度の高いリスク要因、つまり最悪の事態です。

一方、大会の中止までいかなくても、大会をボイコットする国が出たり、ミュンヘン1972大会やアトランタ1996大会で発生したテロの他、大会決算の大赤字や開催立候補都市によるIOC委員の買収など、オリンピックそのものの存在意義や価値が問われる事件が起こると低下するのがレピュテーションです。組織委員会やオリンピックそのものの信用が失墜するこういった要素の排除に取り組むのも我々です。近年は環境に配慮した大会が求められるのも、同じ理由です。

- keyword

- 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

- 岩下剛

東京2020大会のリスク対策の他の記事

- 五輪中のホテル不足、周辺エリアで吸収可能

- 五輪で通勤や物流の混雑対策、企業は必須

- 【講演録】国際的大規模イベントのセキュリティ対策

- りんかい線、コミケの経験五輪に生かす

- 五輪での熱中症をどう防ぐ

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方