premium

-

高齢者が安全に働ける職場環境をつくろう

少子高齢化が進み人口が減少するなか、経済社会の活力を維持するためにも高齢者の活躍が求められています。一方で高年齢労働者は筋力や敏捷性などの体力低下が考えられ、職場における安全配慮が必要です。前回は国のガイドラインから「安全衛生管理体制の確立等」を解説しましたが、今回は「職場環境の改善」について説明します。

2023/01/11

-

企業は積極的にカーボンニュートラルを推し進めるべきなのか

日本では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて動きが活発化している。企業もCO2の排出量削減や、化石燃料に依存しないエネルギーの利用体制への変化など、さまざまな対応が求められている。こうした取り組みには大きなコストがかかる可能性もあるが、企業はどのように対応するべきなのか? 神戸大学大学院経営学研究科教授の國部克彦氏に話を伺った。

2023/01/06

-

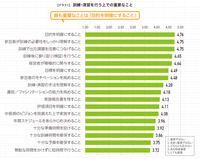

訓練の重点課題は「参加者が必要性を理解すること」

リスク対策.comは、企業が自然災害や感染症などに備えてどのような訓練・演習をどの程度行っているのかを把握するため、2022年10月17日~ 24日にインターネットによるアンケート調査を実施、310 件の有効回答を得ました。第2弾の結果報告となる今回は、訓練において重要だと思う点と自社における課題について解説します。

2023/01/04

-

第205回:英国の製造業におけるサイバーセキュリティ対策の実態

今回紹介するのは英国の製造業を対象として行ったサイバーセキュリティ対策に関する調査報告書。同調査によると、英国の製造業の42%が、直近12カ月間に何らかのサイバー犯罪の被害者となっている。

2022/12/27

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/200m/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]

リスク対策.comは、PDF「月刊BCPリーダーズ」2022年7月号~12月号に掲載した事例記事を1冊のPDFにまとめました。合計14社(団体)の取り組みを一気に読むことができます。さまざまな業種・規模の企業(団体)の事例は、防災、BCP、リスクマネジメントのトレンドをつかむうえでも有効。今年の振り返りや記録にもお役立てください。

2022/12/19

-

全体図を見ずしてBCP判断はできるのか

前回、BCP情報の可視化が経営判断を早めるとお話しました。事業継続の方向性を判断するには各拠点や各事業部、各部門の状況を総合的に把握する必要があり、それは災害時ポータルでもできますが、経営陣には極めて難解です。そのためまずは、全社の被災状況を可視化した全体図が必要。今回は経営陣のためのBCPポートフォリオについて説明します。

2022/12/19

-

JPCZ――12月の気象災害――

「JPCZ」。何やら難しそうなアルファベット4文字略語だが、今冬はテレビのニュースにも頻繁に登場している。Jは日本海(Japan sea)、Pは寒帯気団(Polar air mass)、Cは収束(Convergence)、Zは帯状の領域(Zone)である。正式名称を「日本海寒帯気団収束帯」という。これは英名を和訳したものではない。1988年に和名と英名が同時に提唱された。提唱者は、当時東大海洋研究所教授の浅井冨雄である。生粋の専門用語がどれだけ一般の人に受け入れられるのか、興味深い。

2022/12/19

-

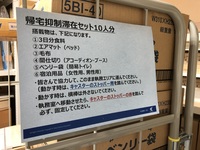

帰宅抑制のモチベーションを高める備蓄と訓練

不動産や車両、物品のリース・レンタルなどを手がける東京センチュリーは日本大震災をきっかけに備蓄品の確保を開始。2012 年に東京都が「帰宅困難者対策条例」を制定するとBCP マニュアルに発災時の社内待機を追加し、さらなる備蓄内容の充実と初動体制の整備に努めています。同社の取り組みを紹介します。

2022/12/18

-

第30回 「サイバーリスクトレンド」役員会報告

CISO、あるいはサイバーセキュリティ責任者として、来週の役員会への出席を求められました。「サイバーリスクトレンド」として割り当てられた時間は、5分間。さて、皆様なら、どのように報告原稿を準備されますか。

2022/12/16

-

第204回:武力紛争による影響下でどのように事業継続をはかっていくか

今回はBCIが新たに発表した、紛争(conflict)への対応状況に関する調査結果。ロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、世界各国で発生しているさまざまな紛争によって、企業がどのような影響を受けているのか、また事前の備えや事後の対応としてどのような対策が講じられているのかを、アンケート調査やインタビューから明らかにしようとするもの。

2022/12/14

-

高年齢労働者の安全と健康を確保する

高齢者の就業率は9年連続で前年より上昇しています。2020年には、15歳以上の就業者総数に占める高齢就業者の割合が過去最高となりました。この傾向は今後も続くと想定されますが、一方で高年齢労働者は筋力や敏捷性などの体力低下が考えられ、職場における安全配慮が重要です。高年齢労働者の雇用を健康経営の観点から考えます。

2022/12/14

-

インフルエンサーの起用とESGコミュニケーション

どの企業も、広報活動において危機に陥ることなくスムーズにビジネス展開したいと願っていますが、現実は苦境に立たされる場面が少なくありません。広報の危機を解決するためには、適切なコミュニケーション戦略を駆使する必要があります。今回はESGコミュニケーションとインフルエンサーの起用をミックスすることが、意外にも企業の危機を回避することにつながった事例とそのポイントを解説します。

2022/12/13

-

危機管理白書2022年版

A4サイズ、100ページ(本文96)、カラー(一部2色)12月14日発売。※16日から順次発送いたします。

2022/12/12

-

柔軟な帰宅に向けて判断基準やルールが必須

帰宅困難者対策という社会的要請に応えるのは企業の責務ですが、そこには従業員や顧客、株主との間の民事上の権利義務関係もからむため、取り組みは簡単ではありません。内閣府一時滞在施設の確保に関するWG有識者メンバーでBCPに詳しい丸の内総合法律事務所弁護士の中野明安氏に、企業が法的側面から考えるべきことを解説いただきました。

2022/12/08

-

「自分らしさ」を重んじ「共感」する時代

広告、広報、営業、接客、人事、採用、経営層の発言――通常の企業活動がすべからく批評され、ときに炎上する時代。評判リスクは無視できないどころか、もはや重要テーマとなりました。これに対応するには、いまはどういう時代なのか、何が重んじられ何が疎まれるのかを知らなければなりません。共感社会をキーワードに、企業の評判リスクを取り巻く環境をひも解きます。

2022/12/06

-

社会損失の最小化には「移動のトリアージ」が不可欠

帰宅困難者対策が変わろうとしています。内閣府の検討委員会が発表した新たな方針では、一斉帰宅抑制の原則は維持しつつ、多様な被災状況に応じたきめ細かな情報提供と移動制御を行っていく方向。帰宅困難者対策の現状と課題、今後の取り組みのポイントについて、東京大学大学院教授で検討委員会の座長を務める廣井悠氏に解説いただきました。

2022/12/04

-

第203回:多様な働き方を実現するために経営者が取り組むべき課題

今回紹介させていただく報告書は、新型コロナウイルスによるパンデミックに伴って発生した、働き方の変化に関する調査結果である。レジリエンスに関するテーマを直接取り扱うものではないが、リモートワークなどによる柔軟な勤務形態が組織の事業継続に寄与する可能性が期待できるため、関連する分野として本連載で取り扱う意義があると考えている。

2022/11/30

-

第29回 飛耳長目の次が肝心

サイバー脅威インテリジェンスは、サイバーセキュリティ対策だけでなく、経営の視点からしても有用なものです。脅威インテリジェンスが、ビジネスにどのような価値をもたらすか紹介します。

2022/11/28

-

一般企業の目線でWeb3.0を徹底解説

Web3.0(ウェブスリー)というキーワードを頻繁に目にするようになってきました。ブロックチェーンを基盤とした分散型のインターネットとして新たに提唱された考え方ですが、なぜ多くの企業が注目しているのでしょうか? 今回から数回に分けて、ある企業を例に、web3.0の概念やこれによりもたらされる新たな機会を紹介していきましょう。

2022/11/26

-

第202回:欧州連合サイバーセキュリティ機関による年次報告書(2022年版)

今回は、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)が、サイバーセキュリティに関する最新動向や提言などをまとめた報告書の2022年版から、セキュリティインシデントの影響について紹介する。

2022/11/24

-

BCP-DX/AIの入り口としての視覚化

BCPフェーズに入ると意思決定にかかる要素はより複雑化し、情報量も膨大になります。何を優先しどう動かすか、素早く適切に判断するのは至難。DX/AIが求められるのはそのためですが、ハードルが高すぎるとの声も多く聞きます。そこで役立つのがビジュアライゼーション、すなわち視覚化。BCP-DX/AIへの入り口として、視覚化の効果を考えます。

2022/11/22

-

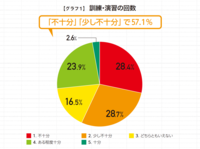

担当者は頻度も内容も「不十分」と認識

リスク対策.comは、企業が自然災害や感染症などに備えてどのような訓練・演習をどの程度行っているのかを把握するため、10月17日~ 24日にインターネットによるアンケート調査を実施、310 件の有効回答を得ました。その結果、多くの企業が訓練・演習の回数や内容を「不十分」と感じていることが明らかに。数回に分けて結果を解説します。

2022/11/20

-

初冬の雪崩事故――11月の気象災害――

11月と言えば、秋と冬の接点である。雪崩はまだ少ないと思われるかもしれない。しかし、北海道の山や富士山など、緯度の高い地域や標高の高い山は、雪崩のシーズンに入っていることに注意しなければならない。

2022/11/19

-

長く続いた品質不正を正すには?

最近のニュースからリスクマネジメントの課題や対策のポイントを解説。第3回は、品質不正の根深さと是正への覚悟

2022/11/16

-

ネット上の誹謗中傷は違法行為です

SNSの利用率は年々高まっており、特にデジタルネイティブと呼ばれる若者世代にとって、SNSは、もはや生活の一部になっているといっても過言ではありません。一方で、コロナ禍においてSNSの利用時間が長くなり、それに伴い、炎上や誹謗中傷などによるネットトラブルの発生頻度も高まっています。社会全体が不安に包まれる中で、「自粛警察」や「不謹慎狩り」など、悪者を見つけて批判することで、不安やストレスを解消しようと、行き過ぎた批判や誹謗中傷が増加する傾向が見受けられます。そこで本稿では、ネット上の誹謗中傷の問題を取り上げます。

2022/11/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)