初冬の雪崩事故――11月の気象災害――

11月でも雪崩は発生し得る

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/11/19

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

11月と言えば、秋と冬の接点である。雪崩はまだ少ないと思われるかもしれない。しかし、北海道の山や富士山など、緯度の高い地域や標高の高い山は、雪崩のシーズンに入っていることに注意しなければならない。

北海道中央部の十勝岳(とかちだけ)連峰に、上(かみ)ホロカメットク山という妙な名前の山がある。標高は1920メートルだが、標高1280メートルの十勝岳温泉にある登山口まで自動車で行くことができ、そこには広い駐車場もあるので、登山者や山スキー愛好家に人気がある。しかし、この山は急斜面に木がなく、過去にたびたび雪崩事故が発生し、犠牲者を出している。

2007(平成19)年11月、上ホロカメットク山では2度の雪崩事故が発生した。最初の事故は11月13日、山頂に近い斜面で発生し、1名が巻き込まれたが幸い救助された。2度目の雪崩事故は11月23日に起きた。この日、上ホロカメットク山では、日本山岳会の冬山訓練が行われていた。12時05分頃、中腹で雪崩が発生し、訓練参加者11名が巻き込まれ、そのうち4人が死亡した。今回はこれらの事故をとりあげる。

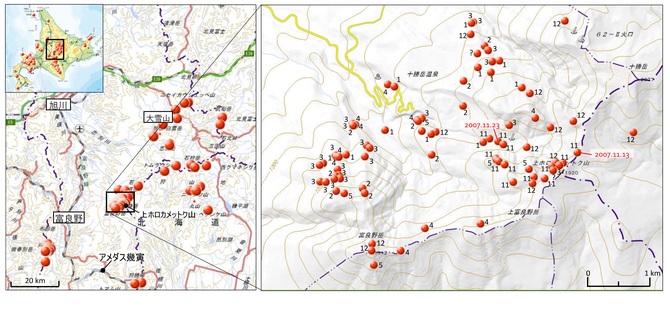

図1は、NPO法人北海道雪崩研究会が公表している「雪崩MAP」である。国土地理院の「地理院地図」上に、雪崩事故のあった場所が赤丸で示されている。資料期間が明記されていないが、戦前の事例も含まれているから、数十年分のデータの蓄積があるとみられる。

図1(左上)によれば、北海道内の雪崩事故は、中央部の大雪山系とその周辺、日高山脈、それに札幌の西側の山地に多いことが分かる。図1(右)に、北海道中央部の十勝岳連峰付近を拡大表示している。上ホロカメットク山から富良野岳にかけての稜線の北西側に、数十個の赤丸が重なり合っている。この場所は、まさに雪崩事故多発地と言える。

図1(右)には、雪崩事故を示す赤丸が全部で86個表示されている。そのうち、発生月日が不明の2個を除く84個について、それぞれ何月の事例であるかを図に記入してみた。発生数が最も多いのは3月で、21事例である。次いで多いのは12月、そして11月の順になっている。この領域内では、厳冬期の1月、2月より、冬の初めの11月、12月のほうが、雪崩事故が多い。

興味深いのは、11月の雪崩事故が、上ホロカメットク山の西側の斜面に集中していることである。これは、既述のとおり、急斜面に木がないというこの山の特徴が関係しているのかもしれないし、また、この時期にこの山に入山する登山者が、他の山に比べて多いのかもしれない。

そもそも雪崩はどのようなメカニズムで発生するのであろうか。雪崩は一般に表層雪崩と全層雪崩の2種類に大別されることは、本連載No.17「那須雪崩事故」(2021年3月公開)でも述べた。ただし、発生数から見れば、表層雪崩が圧倒的に多く、全層雪崩はどちらかというと特殊な雪崩である。冬の初めに発生する雪崩は、ほぼ全てが表層雪崩である。

本連載No.17で指摘したように、表層雪崩では、「弱層(じゃくそう)」の形成がきわめて重要な役割を演ずる。弱層とは、雪粒同士の結合力の弱い層である。「那須雪崩事故」の場合は、南岸低気圧に伴う層状の雲から降った雪粒子が弱層を形成し、その上に積もった新雪が表層雪崩を起こした。2007年11月の上ホロカメットク山の場合はどうであろうか。

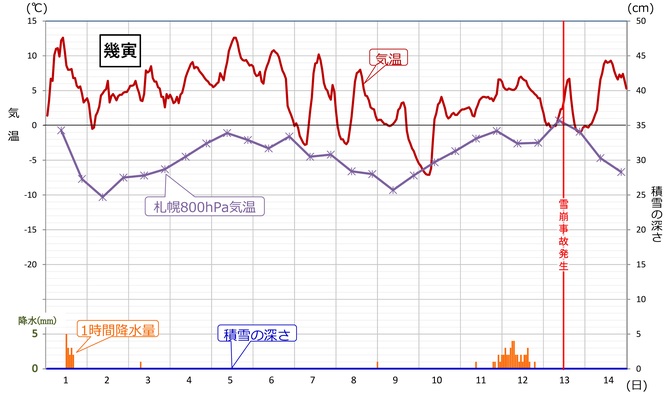

図2に、南富良野町にあるアメダス幾寅(いくとら)観測所における2007年11月1日から2週間の気象経過を示す。幾寅観測所は、上ホロカメットク山(頂)の南南西約28キロメートルに位置しており、標高は350メートルである。幾寅では、11月1日と11~12日にまとまった降水があったほか、少量の降水が何度か観測された。気温を勘案すると、この期間の降水はほとんどが雨であり、積雪は観測されていない。

ここから、図2に基づき、上ホロカメットク山における降水を考察する。図2には、札幌における800ヘクトパスカル(高度約1900メートル)の気温も示している。その経過からみると、この期間に上ホロカメットク山の山頂(標高1920メートル)で降った降水は、すべて雪であったと考えられる。

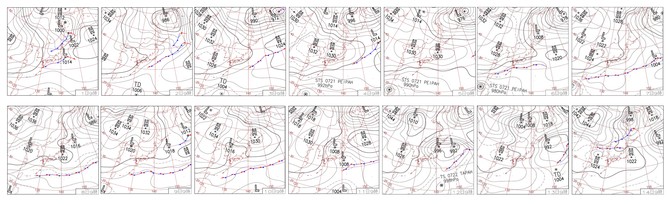

降水の要因を確認するため、図2と同期間の日々の地上天気図を図3に掲げる。11月1日には、上ホロカメットク山でもまとまった降水があったと考えられるが、図3によれば、それは寒冷前線の通過とその後の寒気流入によるものである。3日には、気圧の谷の通過に伴い、少量の降水があった。

8日には、北海道付近を東西にのびる気圧の谷の影響で、少量の降水があった。このとき、幾寅の降水量は1ミリメートルだが、周辺のアメダス観測所では3~5ミリメートルの降水が観測されている。上ホロカメットク山の降水量も数ミリメートルと見られ、中腹より上では10センチメートル程度の降雪となったはずである。

問題はその後である。9日から10日にかけて、北海道は高気圧に覆われ、日中は日差しがあり、夜間は放射冷却が顕著に起こった。上ホロカメットク山の中腹以上で8日に降った雪は、日中は表面の一部が融け、夜間は凍り、積雪層内で昇華蒸発と霜が発達することにより、ざらめ系の雪(しもざらめ雪という)に変化したとみられる。しもざらめ雪は、雪崩を誘発する典型的な弱層として作用する。

そのようなところへ、11~12日には、日本海から北海道の太平洋側へ進む低気圧の影響により、幾寅での降水量が45ミリメートルに達した。この時は東風であり、十勝岳連峰の西側の富良野盆地では降水が少なかったが、東側の十勝地方は大雨となった。上ホロカメットク山の山頂付近では、吹きつける湿った東風により、降水量にして数10ミリメートルに相当する雪が降ったとみられる。降雪量に換算すると、数10センチメートルの新雪である。しかも毎秒20メートル以上の強風により、稜線の雪は吹き飛ばされて、風下側の西側斜面に積もったと考えられる。稜線には、雪庇(せっぴ)ができていた可能性がある。本連載No.17で述べたように、低気圧に伴う層状の雲から降る雪は、雪粒同士の結合力が弱く、弱層となりやすい。したがって、表層雪崩の発生危険度がますます高くなったのである。

その翌日(13日)、山スキーを楽しもうと、上ホロカメットク山の山頂付近の稜線を目指したスキーヤーたちがいた。雪崩に遭遇したのは当然とも言える。命を落とさずに済んだのは偶然であった。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方