2022/12/08

再考・帰宅困難者対策

従業員を帰らせるも留まらせるも安全配慮義務が基本

丸の内総合法律事務所弁護士 中野明安氏に聞く

中野明安氏

なかの・あきやす

1991年弁護士登録(第二東京弁護士会)、丸の内総合法律事務所入所。日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員長、関東弁護士会連合会災害対策協議会WG座長、第二東京弁護士会災害対策委員会委員長、災害復興まちづくり支援機構事務局次長、災害総合支援機構副代表理事など多数歴任。一時滞在施設の確保に関するワーキンググループ(内閣府)有識者委員、東京都今後の帰宅困難者対策に関する検討会議委員など。弁護士業務は会社法、労働法、企業における災害対策、安全配慮義務、リスクマネジメントを含む企業法務全般。

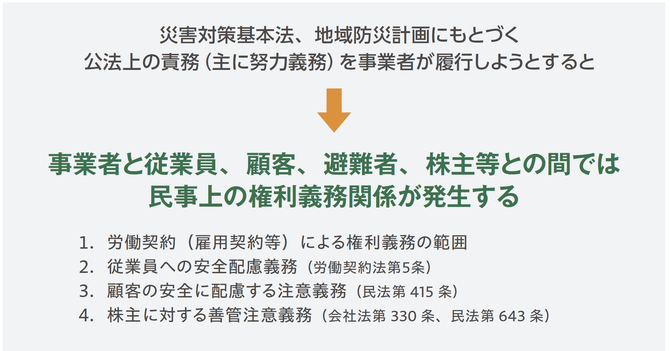

前項では帰宅困難者対策の現状と課題、今後の取り組みのポイントを整理した。ここでは、企業が一斉抑制などの取り組みを進めるうえでの法的留意点を整理したい。帰宅困難者対策という社会的な要請に応えるのは企業の責務だが、そこには従業員や顧客、株主との間の民事上の権利義務関係もからむ。内閣府一時滞在施設の確保に関するWG有識者メンバーでBCPや安全配慮義務に詳しい丸の内総合法律事務所弁護士の中野明安氏に、企業が法的側面から考えるべきことを解説いただいた。

(本文の内容は11月15日開催の危機管理塾の内容をQ&A形式にまとめ直したものです)

企業には社会貢献の責務がある

Q. 災害時、法令上の企業の責務とはどのようなものですか?

災害対策基本法には、住民らの責務とともに事業者の責務が書かれています。特に7条第1項、第2項は事業者に関する内容で「防災上重要な施設の管理者」や「防災に関する責務を有する者」は、法令または地域防災計画の定めるところによって責務を果たさなければならないとされています。

「防災上重要な施設」というのは、実は企業にたくさんある。これは災害時に被害の拡大を防止する施設のことで、例えば避難場所として適当な空地を有する施設、駐車場がある施設、ロビーがある施設などがあてはまります。

次の「防災に関する責務を有する者」は消防法上の防火管理者・防災管理者ですから、これもほとんどの企業が該当する。つまり、企業は災害対策基本法7条第1項に該当する事業者だということ。法令または地域防災計画の定めるところによって責務を果たさなければならない立場だと自覚しなければなりません。

7条第2項は、少し限定的な書き方で「災害応急対策や災害復旧に必要な物資・資材または役務の供給・提供を業とする者」は災害時においても事業活動を継続的に実施するとされています。これはまさにBCP。事業継続を前提とし、災害復旧に協力しなさいということです。

ここでいう「災害応急対策や災害復旧に必要な物資・資材または役務の供給・提供を業とする者」は、裾野が広い。例えば病院が該当するとして、病院に資材を納める流通業者や搬入搬出する運搬業者、資材を製造するメーカーもあてはまります。企業は法的にも、災害だからといって簡単に業務を止められないのです。

Q. 帰宅困難者対策も、法令上の企業の責務ですか?

東京都の帰宅困難者対策条例、これは東京都の施策ですが、内容はどの都市圏でも参考になるので紹介します。

ここで事業者の責務としているのは、まず第4条で施設や設備の安全性を確保すること、従業員と家族の連絡手段を確保しておくこと。これが一斉帰宅抑制に極めて重要で、しっかり準備しておかないと帰宅困難者対策の実効性が失われてしまうとしています。

第7条では、施設内待機のための備蓄を要求。帰らせないためには一定の準備が必要といっています。そして第8条は施設内での待機に係る案内、安全な場所への誘導を求めている。安全な場所に誘導することで帰宅困難者対策の実効性が確保されるということです。つまり施設管理者は、利用者保護のためにさまざまな準備をしないといけないわけですね。

加えて12 条は、知事の責務なのですが、東京都知事は民間施設に協力を求め帰宅困難者の受入体制を整備しなければならないとしています。つまり、民間企業は行政の受入体制をお手伝いする立場でもある。この点では東京都、自治体とどう連携するのかが課題です。

従業員・顧客・株主らとの権利義務も発生

Q. 責務を果たすために、企業はどのようなリスク管理を行えばよいでしょうか?

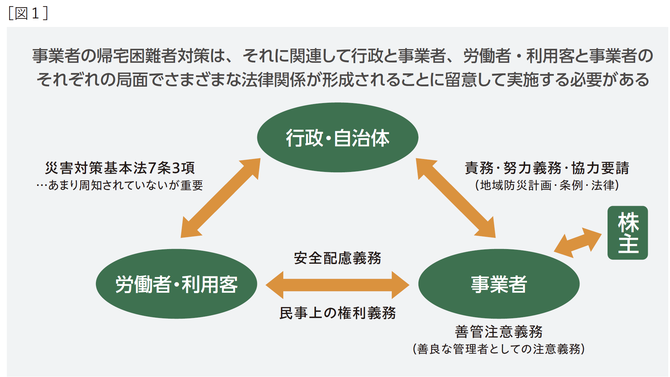

災害時、企業には社会貢献が求められるわけですが、しかしその時、従業員はどうなるのか、株主はどうなるのか、顧客や避難者はどうなるのか。そこにはまた別の、民事上の権利義務関係が発生します。これをどう解決するかが、企業の帰宅困難者対策のポイントです。

[図1]を見てほしいのですが、事業者には行政・自治体からさまざまな要求がなされます。前述の責務や努力義務、協力要請です。ただし、それらと同じレベルで労働者や利用客との間の安全配慮義務、権利義務を考えないといけない。

●帰宅困難者問題における事業者の責務の最大の特徴

帰宅困難者対策は社会貢献であり、利用客の安全を確保することが重要ですが、一方で従業員の安全対策も必要です。帰宅困難者対策のオペレーションを行うのはほかならぬ従業員です。つまり従業員への安全配慮義務を果たしながら、かつ利用客の安全を確保する。そのうえで社会貢献が求められる。そこに難しさがあります。

また、事業者には株主の目線もあります。もちろん株主は従業員や顧客がケガをして事業の信用を失墜させる事態を望んではいないでしょうが、そこには経済活動として一定の限界もある。費用をいくらでもかけられるわけではありません。善管注意義務(民法644条)をめぐってさまざまな判断をしなければならないところにも、悩ましさがあります。

最後に、従業員は法的にどういう立場かを付け加えておきましょう。冒頭で災害対策基本法7条の第1項と第2項を説明しましたが、従業員すなわち住民の立場は、第3項に定められています。それによると、住民は備蓄などによって自ら災害に備える、自ら身を守る立場です。

つまり、従業員は必ずしも守られる立場にいるだけではない。そのことを理解してもらい、自らの身を守るとともに必要な施策に協力しなければならない立場であることを周知しておく必要がある。そうでないと、いざという時に非協力的な社内環境ができてしまうおそれがあるからです。

再考・帰宅困難者対策の他の記事

- 柔軟な帰宅に向けて判断基準やルールが必須

- 社会損失の最小化には「移動のトリアージ」が不可欠

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方