自然災害

-

組織の力でマーケット変化を追い風に

分析・計測機器の総合メーカーの堀場製作所は、BCPの取り組みを通じて組織力を高めてきました。災害復旧はもちろんマーケットの急激な変化にも対応、新型コロナ対策では通常レベルで事業を継続するだけでなく、いち早く抗体検査チップの開発に着手。こうした柔軟な対応ができる理由は、ホリバリアンと呼ばれる社員一人一人の意識改革にあります。一連の取り組みを紹介します。

2021/10/13

-

高齢者施設の安全な立地に本腰あげて

東日本大震災後、津波浸水想定区域への入所型高齢者施設の立地が増加していることが、NHKの調査で分かりました。高齢者人口の増加、広い土地へのニーズなどが背景にある一方、国は災害レッドゾーンにおける社会福祉施設等の開発を原則禁止する方向です。ただ、さまざまな規制の具体的な適用は自治体の裁量が大きい。福祉、建設、防災といった部局の連携を強め、災害リスクの低い場所に施設が立地できるよう支援することが重要です。

2021/10/13

-

第160回:パンデミック後の事業継続マネジャーに求められる役割

パンデミック後の事業継続マネジャーにはどのような役割が求められるのかという視点でまとめられた調査報告書。パンデミック後の方がより「戦略的」な方向に寄っているようだ。

2021/10/12

-

河川のライブカメラを見る時のポイント(後編)

後編では、時間軸の視点を忘れないこと、そして、雨の様子も合わせて見ることの2点について紹介していきます。これらも見落とされがちな観点であるのでぜひ理解しておいてください。では早速見ていきましょう。

2021/10/12

-

被害を前提にした本格的な議論が必要

10月7日(木)夜に発生した千葉県北西部を震源とする地震では、首都圏の5都県で重傷4人を含む計43人の負傷が確認された。地震の影響で交通機関は大きく乱れ、影響は翌日の通勤時間帯も続いた。最大2万3000人の犠牲者が想定される首都直下地震にそう備えればいいのか?

2021/10/11

-

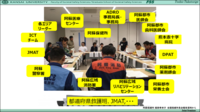

延期・無観客での開催に柔軟に対応できた理由を探る

東京海上日動火災保険株式会社・理事で、元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ゲームズ・デリバリー室MOC統括部長(兼新型コロナ・暑さ対策推進部長兼リスクマネジメント部長)の岡村貴志に、東京2020大会開催までの舞台裏を聞いた。

2021/10/11

-

鳥獣害対策に採用されたIoTデータ統合管理クラウドサービス

IoTで企業のデジタル変革を支援するIoTBASEは、センサーやカメラなどIoTデータを統合管理するクラウドサービス「Canvas」を提供する。このほど、福島県昭和村が実施するIoT機器を活用した有害鳥獣被害対応のための実証事業に同サービスが採用された。

2021/10/08

-

都市部で起きる地震で注意すべき10の事態

震度5強ぐらいの揺れをもたらす地震は毎年数回は起きているが、人口密度が高い都市部では、このぐらいの揺れでも大きな被害をもたらす危険があるため注意が必要だ。都市部で発生する地震において、特に注意すべき点をまとめた。

2021/10/08

-

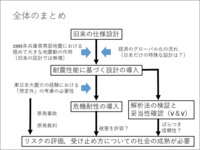

東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/10/08

-

知らず知らずのうちにできる“対策を講じない”対策

今回は「緊急対応プラン(ERP)」の記載要素の一つ、中小企業が“予算不足"を理由に敬遠しがちな「リスク低減対策」のアプローチについて。“予算不足”を厳密にいえば「起こるか分からないものに予算は割けない」ということですが、ハザードの種類が増えればその思いは一層強まります。そのためひとまず直球型の対策は後回しにして、業務慣習や環境の改善をリスク低減策につなげるアイデア、いわば変化球型の対策を考えてみます。

2021/10/07

-

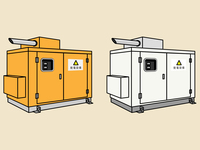

法定点検が実施されていない実態を見逃すな

自然災害などでは、広域かつ長時間の電気供給の途絶(停電)が発生するケースが少なくない。将来的に停電のリスクが低減することはあり得無い。一方、企業のBCP対応実務においては、電気がないと事業を継続するために必要となるさまざまなインフラを利用できず、復旧作業が進まないのが現実である。事業を継続しながら災害対策活動を行うには、BCPの基本として、安定した電気を確実に供給できる「非常用自家発電設備の準備』と「燃料の補給計画の策定」が必要不可欠である。

2021/10/07

-

気象情報をリスクとしてわかりやすく可視化

NTTデータ・グループのハレックスは、自然災害に関わる気象情報をリスクとして可視化し、危険を見逃さずに分かり易く認識できるようにする気象防災支援サービス「気象災害リスクモニタリングシステム〜HalexForesight!〜」を提供する。専門知識がないと読み解くことが難しく、解釈に迷う気象情報を分かり易く可視化し、複数の任意地点の予測データを網羅的に自動監視するシステムによって見逃しを防止するもの。「Risk」「Viewer」「Trigger」の3つを軸にサービスを構成する。

2021/10/04

-

BCMプロセスと職場環境PDCA文化やコアバリューの共有が重要

企業の事業継続の取り組みに関するリスク対策.com独自調査からの報告第5弾。東日本大震災から10 年経ち、BCPの浸透度や実効性がどの程度高まったかを把握するために行った調査で、今回はBCPを定着させるためのBCM活動がどの程度行われているかを分析しました。

2021/10/04

-

企業のコロナ対応 次のステップ

政府はワクチン接種歴などで個人の感染リスクを評価し、行動制限を段階的に緩和していく方針です。企業も社内ルールで社員の行動を制限してきましたが、これをどう解除していくかが今後の課題。月刊BCPリーダーズ10月号は、従業員のワクチン接種状況の把握や業務上の活用に対する企業の意見を紹介するとともに、次のステップとしてやるべきことを探ります。

2021/10/01

-

![東日本大震災から10年 BCP事例総まとめ[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/2/3/200m/img_23a95ae5f56e68aa732c33c92f290f651084700.jpg)

東日本大震災から10年 BCP事例総まとめ[永久保存版]

リスク対策.comは、PDF「月刊BCPリーダーズ」2021年1月号~12月号に掲載した事例記事を1冊のPDFにまとめました。合計24事例25社(団体)の取り組みを一気に読むことができます。さまざまな業種・規模の企業(団体)の事例は、防災・BCP、リスク管理・危機管理のトレンドをつかむうえでも有効。今年1年の振り返りや記録にもお役立てください。

2021/10/01

-

地域防災に活用できるエリア情報データ連携ツール

日立システムズは、IoTを活用して特定地域のセンサー・映像情報をリアルタイムに収集・把握・共有し、現場の情報を可視化させ、地域防災や観光促進など、さまざまなシーンで活用できるクラウドサービス「エリア情報サービス」を提供する。

2021/10/01

-

酒田大火―10月の気象災害―

1976(昭和51)年10月29日17時40分頃、山形県酒田市の繁華街で発生した火災は、折からの強風にあおられて燃え広がり、翌朝5時に鎮火するまで、15万2105平方メートルの建物を焼損する大火となった。焼損棟数は1774棟、焼失区域面積は22万5000平方メートル、被害総額は約405億円に達した。この大火では、消防士1名が殉職し、負傷者は1003名、罹災者は約3300名にのぼった。出火原因は不明とされているが、漏電の可能性が高いと言われる。本稿では、この火災を大火に至らせた気象条件について解説する。

2021/10/01

-

東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/10/01

-

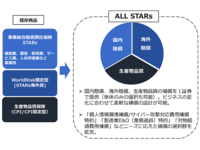

多様化する賠償リスクに一元的に対応

AIG損害保険は、事業環境の変化とともに多様化する損害賠償リスクに対応する「事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)」を販売する。既存の商品を統合することで、国内賠償、海外賠償、生産物品質の各補償を、事業形態やニーズに合わせ、簡便な引き受けプロセスによってワンストップで加入できるようにしたもの。

2021/09/29

-

第159回:英米のビジネスリーダーは直近のリスクをどのように認識しているのか

今回紹介する報告書は、英国および米国の企業の上級管理職1000人を対象に行った、コロナパンデミック後のリスクに関するアンケート調査をまとめたもの。「テクノロジー」「ビジネス」「政治・経済」「環境」の4つのカテゴリーに分類された、さまざまなリスクへの懸念度と対応状況などがまとめられている。

2021/09/28

-

東日本大震災から10年~新たな公衆衛生活動の歩みと課題~(その2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/09/24

-

触って識別できる触覚記号「点字」

視覚障害者はその障害によって行動や行為が制限され、日常生活や社会生活に不自由が生じます。そのうちの一つは「文字の読み書きが困難になること」です。そのため視覚障害者の情報入手の方法として、電子ルーペや拡大読書器などの支援機器から文字を拡大して情報(視覚情報)を得ています。

2021/09/23

-

原因事象か結果事象かにこだわらず大局的視点で見る

近年はリスクの種類によらず結果事象ベースでBCPを組み立てることの重要性が指摘されています。しかしハザードには"因果性のジレンマ"があり、例えば「停電」は災害の結果事象であると同時に「PCが使えない」ことの原因事象でもあります。また防災・減災対策を講じる際には、リスクの特性を知るためにどうしても原因事象に遡らなくてはなりません。原因事象と結果事象を区別しない緊急対応プランのつくり方を解説します。

2021/09/22

-

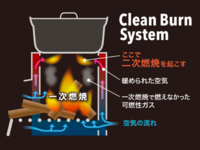

100人分調理できるシンプルで頑丈なかまど

アウトドアストーブ「tab.缶ストーブSE」などを製造販売する田中文金属は、オリジナルブランド「tab.(タブ)」から、避難所等で活躍する「tab.炊き出しかまどセット」を販売する。アウトドアストーブの製造開発ノウハウをもとに、耐久性や使いやすさ、燃焼効率などを考えて開発したもの。国内で自社生産し、直営のWEBショップのみで販売することで、流通コストを抑え、地域コミュニティでも導入しやすい価格帯で提供する。

2021/09/21

-

楽しみながらいっしょに取り組む防災仲間の輪

今回会ってきた防災士さんは「トミー」こと今宮智未さん、そして「ヨッシー」こと杉谷佳美さんです。私の防災士活動の初期からご一緒させていただいているお2人で、防災の楽しさを教えていただいた方々です。あらためてお話をうかがい、しみじみ感じたのは仲間の大切さ。会社の防災担当の方々も、ぜひ仲間と一緒に楽しんで活動してほしい。そのための協力は惜しみませんので、お気軽にお声がけくださいね。

2021/09/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)