酒田大火―10月の気象災害―

元の低気圧の南西象限で暴風が吹く

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2021/10/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

1976(昭和51)年10月29日17時40分頃、山形県酒田市の繁華街で発生した火災は、折からの強風にあおられて燃え広がり、翌朝5時に鎮火するまで、15万2105平方メートルの建物を焼損する大火となった。焼損棟数は1774棟、焼失区域面積は22万5000平方メートル、被害総額は約405億円に達した。この大火では、消防士1名が殉職し、負傷者は1003名、罹災者は約3300名にのぼった。出火原因は不明とされているが、漏電の可能性が高いと言われる。本稿では、この火災を大火に至らせた気象条件について解説する。

総務省消防庁は、建物の焼損面積が3万3000平方メートル(1万坪)以上の火災を大火と定義している。我が国では、第二次大戦後に大火が相次いだ。『消防白書』によれば、1946(昭和21)年以降に発生した大火は全部で51件にのぼる。

第二次大戦後に我が国で発生した大火のうち、特に規模の大きいもの(焼損面積10万平方メートル以上)を表1に掲げる。ただし、この表では地震に伴う大火を除外している。なお、この表に記入された気象状況のデータは、現地の消防機関の観測によると思われる。

表1に列挙された12件の大火のうち、11件は終戦直後の11年間に発生した。すなわち、1976年の酒田大火は、焼損面積10万平方メートル以上の大火としては、実に20年振りのことであった。そして、その後も、現在に至るまで、酒田大火に匹敵する大規模な大火は発生していない。

ちなみに、2016(平成28)年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災は、建物の焼損面積が3万213平方メートルであり、総務省消防庁の定義する大火には該当しない。

地理的にみると、大規模な大火は日本海側での発生事例が多いという特徴がある。表1の左端に記入された事例番号の2番と5番以外は、どれも日本海側に位置する市町の市街地で発生したものである。

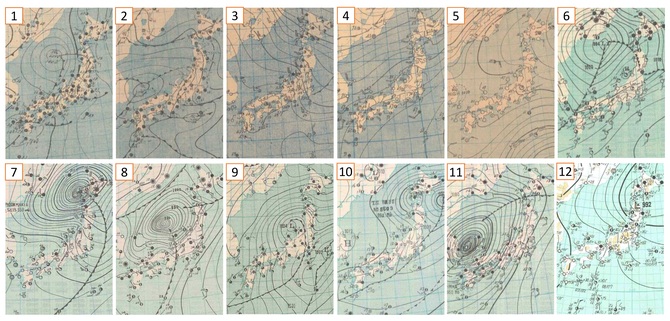

火災は気象災害ではないが、発生した火災の規模が拡大して大火に至る過程では、気象条件が関与する場合が多い。表1に列挙された大火(12件)の出火時刻に近い天気図12面を、図1に掲げる。図に付した番号は、表1左端の事例番号に対応している。

図1に示された12面のうち、比較的多くを占めるのは、台風もしくは発達した温帯低気圧が日本海にある気圧配置である。事例番号1、6、7、8、11の計5事例がこれに該当する。この気圧配置では、日本海側で南風が強まり、フェーン現象によって気温が上昇し空気が乾燥するという特徴がある。この強風・乾燥という気象条件は、火災を拡大させる大きな要因となりうる。

原語のフェーン(Föhn)はドイツ語で、アルプスの山を越えて吹く乾いた温かい風をいう。山を越える風は、稜線の風下側で風速が著しく増大することがあり、我が国でも「○○おろし」「△△だし」などと、地域に固有の名称で呼ばれる局地風が各地に見られる。風が強まるだけでなく、上空の空気が圧縮されながら吹き下りてくるために、気温が上昇し、湿度が低下する。この現象のことを、我が国では「フェーン現象」と呼んでいる。台風もしくは発達した温帯低気圧が日本海を進むと、日本海側の各地でこの効果が顕著に現れる。

第二次大戦後、我が国では、台風もしくは発達した温帯低気圧が日本海へ進んだときに日本海側で大火が何度も発生し、「大火=フェーン」という図式が人々の意識に刷り込まれてしまった。1952(昭和27)年4月17日に発生した鳥取市の大火(事例6)、1954(昭和29)年9月26日の洞爺丸台風の際に発生した北海道岩内町の大火(事例7)、1956(昭和31)年9月10日の富山県魚津市の大火(事例11)などは、その典型である。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方