教育・ハウツー

-

台風19号、必ずや生活再建はできます!

台風19号の深刻な被害状況が明らかになってきています。避難所生活でも苦労されていませんか? 避難所となっている体育館はテントで寝るより寒い場所です。断熱性能がありません。布団を何枚重ねても寒いです。下に必ず断熱素材を入れてくださいね!

2019/10/25

-

消防現場での野次馬の無断撮影対策

iPhoneが2007年に米国で発売されてから2019年で12年が経過した。スマートフォンは国内外ともに急速に普及してきており、1人が1台持つ多重的な機能と利便性に優れた情報端末ではあるが、消防現場においては、野次馬が火災現場の消防士の活動はもちろん、被災者や傷病者をスマホのビデオアプリで撮影し、SNSへ「ヤバい」などという心ないコメントとともに災害映像を投稿するなど、罪悪感がなく、被災した人を尊重してないと見受けられるような、モラルのない行動があとをたたない。

2019/10/24

-

第16回:危機をマネジメントするための組織作り(その2)

多かれ少なかれ、BCP会議に参加するメンバーの中には次のように勘違いしている人も少なくない。「もし自分が緊急対策本部メンバーに指名されたら、不測の事態が起こればどこで何をしていようと、有無を言わせず会社に駆けつけることになるのだろう。気が重いなあ…」と。

2019/10/24

-

トップが迅速に判断・意思決定できる体制

地震は、その発生時期を正確に予測することが難しい突発的災害ですから、発災前にどれだけ準備できているかが極めて重要です。 防災活動の取り組み主体としては、守るべき従業員や建物・設備を主管する総務・人事部門が中心として体制を組むことが大切であると、連載第2回で説明しました。今回は、防災活動の社内体制について、地震に対する事前準備の観点から具体的に解説します。

2019/10/23

-

ダメなものはダメ、伊丹のナイフ騒動

9月26日、大阪・伊丹空港で起きたナイフの持ち込み事案、この件は大きく報道されましたから、記憶に残っている方も多いと思います。保安検査員もナイフの存在を確認していたのに、そのまま持たせて保安検査場を通過させたという、かなり衝撃なニュースでした。

2019/10/23

-

福祉避難所における情報と総合管理の苦悩とは?

2016年の熊本地震による震災当時、受け入れ側の福祉避難所はどうだったでしょうか。外部からやって来た被災者を守りたいという一念だったに違いありません。しかし、正確な情報がない上、施設内の安全が脅かされている最中の戸惑いは隠せません。今後同じような災害が起こった時、難しい局面が立ちはだかりますが、関係者の皆さん、事前の準備はできていますか? これは帰宅困難者を受け入れる企業の立場にも共通しているように思います。

2019/10/21

-

台風19号における予測・予防・対応の課題

千葉県を中心に甚大な被害を出した台風15号の風の威力への驚きが冷めやらぬ中で到来した台風19号。当初、多くの人が、東京あるいは台風15号により傷ついた千葉県への被害を懸念していたが、巨大台風は大量の雨をもたらし、長野、そして福島、宮城と全国各地に大きな爪痕を残した。

2019/10/20

-

水害後でも心配しないで!最新情報に希望あり

台風19号は広大で甚大な被害をもたらしました。亡くなられた方のご冥福をお祈りすると同時に、命が守られても、家の中に入り込んだ泥や土砂、そして匂いなど、先が見えない生活に不安を覚えている方も多くいらっしゃいます。

2019/10/18

-

展示会出展とその現実

今もなお、多くの日系企業が中国で開催される国際展示会への出展を続けています。

2019/10/18

-

記者からの質問に適切に答えられますか?

注目の記者会見があると、報道関係者から会見についての解説依頼が私に入ります。記者会見のプロがいることに彼らが気付き始めたからです。最近であれば、関西電力の記者会見について解説をしましたが、話の組み立てや回答から彼らはトレーニングを受けていないと感じました。皆さんは、メディアトレーニングという言葉を聞いたことがあるでしょうか。私はこのトレーニングのプロで20年近くの経験があります。一方、2015年、東証と金融庁は、コーポレートガバナンスコードの中に「取締役・監査役のトレーニング」の必要性を明記しました。私は取締役こそ、メディアトレーニングを含めるべきだと考えています。今回はトレーニングの必要性について解説します。

2019/10/18

-

夜間の消防活動、カメラで課題解決

夜間における消防防災ヘリでの行方不明者の捜索や被災情報収集、ドクターヘリでの患者搬送などついては、日本に限らず、海外においても運航上の様々な課題があるため、リスクの少ないドローンに超高感度カメラや熱感知カメラなどを積載して、夜間の消防活動を検討している災害対応機関が多い。

2019/10/17

-

台風19号、私たちにできること

防災ライブありがとうございました。こちらの記事で告知を見て来てくださった方も多く、うれしかったです。

2019/10/17

-

避難所で弱者狙う犯罪から従業員を守るには

内閣府男女共同参画局による「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指指針解説・事例集」(2013年)には以下のような報告があります。

2019/10/16

-

台風19号被害からの復旧に向けて

企業では、すでに安否確認は行っているだろうが、再度、社員の被災状況を確認し、被災社員への支援などを検討してほしい。また、台風により被災した場所がないか、危険物が漏洩している場所がないかなど、建物・施設の点検も行い、必要に応じて応急措置をする必要がある。 高速道路や交通機関も使えない状況が多いため、被害状況を収集するとともに、関連会社などの被害状況も把握する必要がある。それにより、これまで通りの事業継続が困難になる事業があれば、代替の戦略などを検討しなくてはならない。

2019/10/14

-

台風で問題の「隠れ停電」は対策できる

台風19号の進路や被害が心配です。みなさま最大限の備えをお願いいたします。そして台風15号の被害を受けた地域が心配です。

2019/10/11

-

第15回:危機をマネジメントするための組織作り(その1)

勤務時間中に災害が起こる。従業員たちは直ちに安全な場所に退避、集合して安否を確認しあう…。こうした緊急事態発生初期の対応は、だれが指図するでもなく、その気にさえなれば一人ひとりが自主的に動けるものだ(事前の訓練は必要ではあるが)。避難手順一つをとってみても、避難の呼びかけ、避難集合場所での点呼・報告などは、相互の協調性や協力意識の範囲で行動できるところがある。

2019/10/10

-

アジアでも流行、アフリカ豚コレラ

アフリカ豚コレラ(以下ASF)は、豚コレラウイルスとは全く別の種類の大型のDNAウイルス感染による、豚コレラに非常によく似た臨床症状を示す、死亡率の極めて高い恐ろしい、アフリカを起源とする感染病です。最近では、ASFも豚コレラ同様多様な病態を示し、病勢も慢性化する傾向にあります。

2019/10/10

-

連休前に企業がすべき対策

前号では、台風19号の接近について「従業員に呼びかける対策」を書いたが、連休前に、企業に是非やってほしいことが建物周辺の点検だ。街中のオフィスビルならベランダにおいてる小物、店舗なら看板、工場なら風で飛ばされる物がないかを点検し、それらがあれば、できるだけ建物内に収納してから帰宅をするように従業員に促してほしい。

2019/10/10

-

地震への事前対策

「防災」は、「災い(わざわい)を防ぐ」と書きますが、地震や台風などの自然災害はその発生を抑えることはできません。しかも、突然の大きな揺れに見舞われた場合、あるいは河川が氾濫したような場合、実際に我々ができることは非常に限られます。そこで求められることは、そのような自然災害が起こる前に準備をしておき、災害の被害を少しでも小さくする、つまり「従業員の命を守る」そして、「会社資産を守る」ことです。今回からは、さまざまな災害に対して、事前に進めておくべき活動を説明します。

2019/10/09

-

猛烈な強さの最強台風19号、従業員に呼びかける対策は?

千葉県を中心に大きな被害をもたらした台風15号に続き、大型で猛烈な強さに発達した台風19号が10月12日からの3連休、日本列島を直撃する可能性が高まっている。政府は8日、各省庁の担当者を集めた関係省庁災害警戒会議を内閣府で開き、台風への備えを呼び掛けた。気象庁によれば、12日(土)の午後から13日(日)の午前にかけて東日本に最接近する可能性が高い。

2019/10/09

-

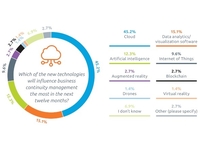

第78回:BCM関係者は「破壊的テクノロジー」とどのように付き合っていくのか

読者の皆様は「破壊的イノベーション」(disruptive innovation)という言葉を聞いたことはおありだろうか? これは1995年にハーバード・ビジネス・レビューに掲載された論文で最初に用いられた言葉で、新たなテクノロジーによって既存の秩序を破壊し、ビジネスや業界の構造を劇的に変化させるようなイノベーションを指す。「破壊的テクノロジー」(disruptive technology)もこれとほぼ同時に生まれた造語で、既存のテクノロジーに完全に取って代わって破壊的イノベーションをもたらすようなテクノロジーの総称である(注1)。 BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCI(注2)が2019年9月に発表

2019/10/08

-

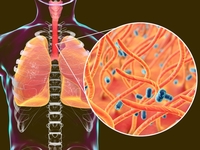

乳児に危険な百日ぜき、周囲の予防を

百日ぜきは、百日ぜき菌の気道感染で起こる疾病です。以前は乳幼児の病気と思われがちでしたが、成人にもみられる病気という認識が高まっており、感染症動向報告によると今年1月1日〜6月30日の百日ぜきサーベイランスで、感染症法の診断基準に合致した罹患者が7611例報告され、そのうち13%が成人でした。なお、2018年は1年間で1万1190例の罹患(りかん)者が報告されています。

2019/10/08

-

実際に情報インシデントが起きた想定演習

実際の事件が起きた時の想定演習というと、皆さんの周りでは避難訓練、防災訓練などを思い浮かべるでしょう。「ビルのXX階で火災が発生しました。速やかに避難を開始してください」といったアナウンスと同時に避難行動を開始するものです。

2019/10/07

-

来社した役人が偽物!?

日系企業の多くは、定期的に工場設備の保守メンテナンスや新しい設備の調整などのために本社から現地工場へ日本人技術者を定期的に派遣したりします。

2019/10/07

-

バイフューエル車で在宅患者支援

先週はクルマから電気を取る方法についてお伝えしました。でも、そもそも電気だけでなく、ガソリンも足りなくなる災害時、やはり困るのでは?という問題についてのひとつの解決策をお伝えします。それは、タイトルにもあるバイフューエル(Bi-Fuel)の可能性です。「2種類のフューエル(燃料)を切り替えて使用できる単一エンジン…」とか言われても?となってしまうので、まずはこちらをご覧ください。

2019/10/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)