2021/10/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

固定観念をくつがえした酒田大火

だが、フェーンでなくても大火は起きる。それを思い知らせてくれたのが、1976(昭和51)年10月29日に発生した酒田大火(事例12)であった。酒田大火は、乾燥した強い南風の条件下で発生したものではない。

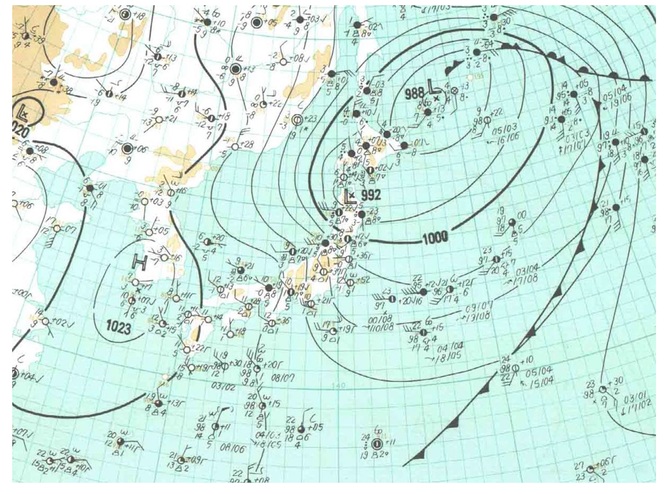

あらためて、酒田大火が延焼中の天気図を図2に掲げる。図2は、図1の12番目の図の範囲を広げて拡大したものである。千島列島付近に低気圧があり、北日本はその勢力圏内にある。青森県付近にも低気圧中心があり、その南西象限にあたる東北地方で等圧線の間隔が狭く、気圧の傾きが急になっている。気圧の傾きは風速と密接な関連があり、一般に気圧の傾きが急であるほど、風速が大きくなる。山形県酒田市は、この気圧の傾きの急な領域にあり、大陸からの寒気が西寄りの強い季節風として海から吹き付ける状況であった。

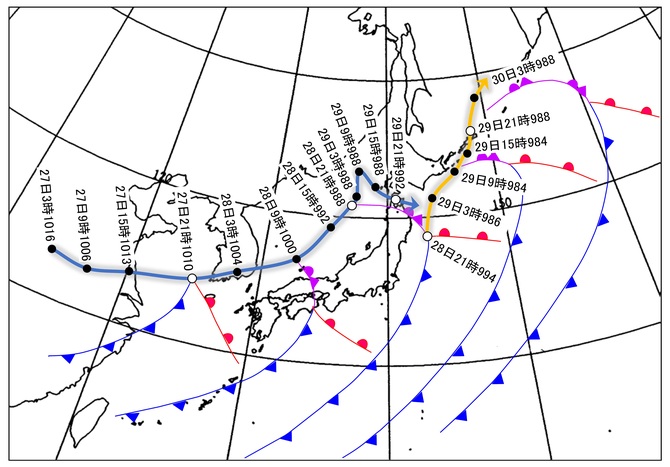

図3に、酒田大火に関連した低気圧と前線の推移を示す。10月27日3時に華中で発生した低気圧は、東北東へ進みながら次第に発達し、28日21時に津軽海峡西方に達した後、速度が遅くなった。このとき(28日21時)、三陸沖に新たな低気圧が発生し、以後は新たな低気圧が主力となって発達しながら北北東へ進み、30日3時にはオホーツク海に達した。元の低気圧は、29日9時には北海道西方まで北上したが、以後は南東へ動き出し、青森県を経て、30日3時に八戸沖の太平洋で消滅した。

図3のように、最初の低気圧が発達を遂げた頃、その東側または南東側に新たな低気圧が発生して発達を始める現象は、低気圧のライフサイクルの中ではよく見られるもので、温帯低気圧の世代交代現象と捉えることができる。世代交代が始まってからそれが完了するまでの期間は、低気圧中心が2つ存在することになる。2つの低気圧中心に挟まれた領域を鞍部(あんぶ)と言い、そこでは風が弱まる。図2では北海道付近が鞍部になっている。逆に、2つの低気圧中心の外側(鞍部の反対側)では、気圧の傾きが著しく大きくなり、風が強まる。このような、風の吹き方に関してコントラストの強い状態が、低気圧の世代交代の過程では生じる。特に警戒すべき領域は、元の低気圧の南西象限である。一般に、風速の最大域は、元の低気圧の南西象限に現れ、そこでは暴風の吹くことがある。酒田大火は、まさにこの危険な領域が酒田付近にさしかかったタイミングで発生したものであり、「大火=フェーン」という固定観念をくつがえすものであった。

もう一度、図1をよく見ると、日本海側でフェーンの発生する気圧配置でない時に大火となった事例は、酒田大火(事例12)だけではないことがわかる。1949(昭和24)年2月20日の秋田県能代市の大火(事例3)は、冬季の北西季節風下での事例であった。また、同じく秋田県能代市で1956(昭和31)年3月30日に発生した大火(事例9)は、低気圧の北側での北北東の強風下において発生したものである。

酒田大火時の経過

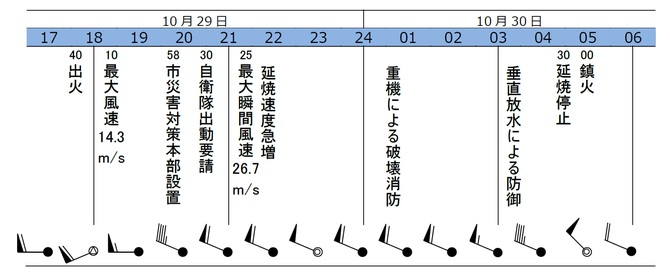

図4に、酒田大火時の経過を示す。気象データは、出火地点の南東約1キロメートルの場所にあった酒田測候所(当時)で観測されたものである。出火当時(17時40分頃)、酒田では西または西南西の風で、毎秒12メートル程度(10分間平均風速)の強風が吹いていた。このとき、低気圧は北海道西方海上を南東進していた。

その後、低気圧が津軽海峡へと進むに従い、山形県付近の等圧線の走向がわずかに変化し、酒田では20時頃から西北西の風になった。以後、翌朝5時に鎮火するまで、10分間平均風速はおおむね毎秒10メートル以上で持続した。

約半日におよぶ延焼期間中、10分間平均風速の最大は毎秒14.3メートル(18時10分、西南西)であったが、強い寒気移流のため突風を伴い、瞬間風速の最大は毎秒26.7メートル(21時25分、西北西)であった。また、しゅう雨、氷あられ、ひょうなどの降水が断続した。庄内地方各地では、民家の屋根瓦が落ちてけが人が出たり、電報電話局のアンテナ資材が飛ばされたりといった強風被害のほか、高波により多数の漁船が破損する被害もあった。なお、火災現場のすぐ近くにあった消防本部の風速計は、火災発生の1時間余り後に破損したが、破損直前に33.3メートル/秒の最大瞬間風速を記録していた。

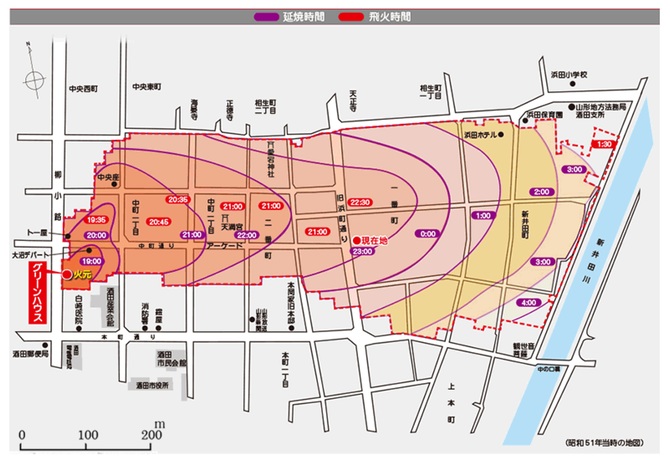

図5に、酒田大火の延焼区域の広がりを示す。火元は図の左端(西端)に近い映画館(グリーンハウス)で、出火は17時40分頃とみられている。17時50分に火災報知があり、消防隊が即時出動したが、煙の勢いが強く、消火は困難であった。隣接のデパートに燃え移り、さらに北東方向へ燃え広がり、20時以降は風向きの変化に伴って東南東の方角へ広がった。20時から23時にかけての広がり方は驚異的な速さで、1時間に100~200メートル進んだ。これには、飛び火による延焼着火も関係している。30日未明には新井田川の川べりに達した。消防隊は、新井田川を最後の防壁とすることを決断し、対岸の堤防上に数十台の消防車を並べて直上放水する「水のカーテン」作戦を展開した。その甲斐あって、3時頃から火勢は衰え始め、5時には鎮火するに至った。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

-

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方