2016/09/04

誌面情報 vol52

連絡内容別に通信手段を考える

もちろん、経営トップに対して事態を把握したら即座に伝えなければいけない事項もある。火災発生など、現時点で犠牲者が発生する恐れがある事案だ。ただし、迅速に報告する時と、判断を仰ぐ時では、おのずと使う手段が変わるはずだ。「それらを全てひとまとめにして考えているケースが多い。何らかの通信手段で決定権者とつながれば、すべて報告ができ、判断が得られるという考えは、少し違うのではないかと思料する」(廣本氏)。

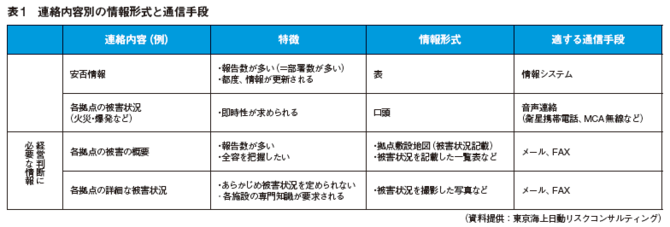

連絡内容別の情報形式と通信手段を表1にまとめたので、その特徴を考えてみよう。例えば安否確認情報。これは報告数が多く、時間ごとに情報が更新されるので、システム化し、連続性をもった表を作成することが効果的だ。各拠点の被害情報のうち、火災や爆発など即時性が求められる事案に関しては、衛星携帯電話などによる音声連絡が必要だろう。表1の下部分2項目が経営判断をサポートするための情報だが、こちらは表や画像などをメールやファックスなどで送る方が判断する側にとって効率的だ。このように、連絡する内容や目的に適した通信手段の選択が必要となる。表などは、通信衛星経由のパケット通信で送付する可能性もあるので、なるべくシンプルなものにすることも忘れてはいけない。

災害時に経営判断をサポートする情報については、COP(Common Operational Picture)という米国でもスタンダードとなっている考え方がある。本誌連載のレックスマネジメント代表取締役の秋月雅史氏が「COP徹底解説〜災害対応を標準化せよ〜」で詳しく解説しているので、ぜひ合わせて読んでほしい。

通信手段をいくら比較しても答えは出ない。必要なのはタイムライン

どの通信手段が最もつながりやすいのか。これを比較しても答えは出ない。東日本大震災では、衛星携帯電話がつながらないところもあったが、なぜつながらなかったかは、さまざまな原因が複雑に絡み合っていて、一概には言えない」(廣本氏)。

衛星携帯電話やMCA無線など、もちろん場所や用途に応じてつながりやすいものを選択するべきだが、これまで記述してきたように「伝えるべき内容」を決めていればおのずと「使うべき通信手段」は限られてくる。それよりも東日本大震災以降、初動対応やBCPの見直しを図る中で、情報共有にもタイムラインを作ることが重視されている。つまり、「いつまでにどのような情報を収集するか、何を決めるのか」を明確化しておくことだ。

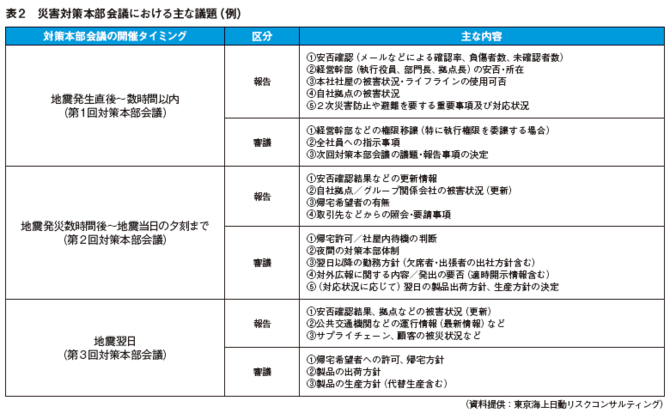

「災害対策本部会議における主な議題」を表2に整理してみた。業種により異なるが、「製品の出荷方針」「製品の生産方針(代替生産を含む)」は、震災翌日の審議事項になるケースが多い。この場合、震災直後に集めた情報が翌日の審議時刻までに変わってしまえば、正しい経営判断は行えない。そもそも震災直後に情報を集める必要性があるのかという意見も出てくる。ポイントは、「いつまでに何を決めるか」をタイムラインで明確化し、あらかじめ経営トップを含む関係者で共通認識を持つことだ。事前に調整が済んでいれば、経営トップからも「まだ分からないのか」と再三にわたって断片的な状況を聞かれることもなくなるうえ、現場も「何時までに報告すればよい」と分かれば、報告に余計な人員を取られることがなく、災害対応に専念できるだろう。

「地震直後に、あれもこれも報告しようとしていないか。発災直後にすべての報告を求める経営トップもいるかもしれないが、正しい判断を行うためには、適したタイミングに報告を行うという考えが必要」(廣本氏)。

通信手段の普及率にも注意

例えば東京に本社がある会社が、首都直下地震で相当なダメージを受けたとする。この場合は、被災地域内では通信手段自体が被害を受ける可能性が高く、発信側も着信側も通信が大きく制限されると予想される。そのような場合、被災地内では基地局に無関係な衛星携帯電話しか通信手段はなくなる。しかし、衛星携帯電話を備えた会社が多数存在する東京の場合、衛星携帯電話にも輻そうの発生が懸念される。これは通信衛星自体の同時接続可能数に対して、同じタイミングで使用される衛星携帯電話の台数が大幅に上回る可能性があるからだ。衛星携帯電話にはイリジウム式やインマルサット式などがあり、「どちらがつながりやすいか」という議論がなされることもあるが、つながりやすさは電波状態のみではなく、「同時接続可能数」や「普及率」にも依存すると考えた方が良い。この問題は、衛星携帯キャリア各社に担当者自らが状況をしっかり聞く必要があるだろう。

通信手段を整理しよう

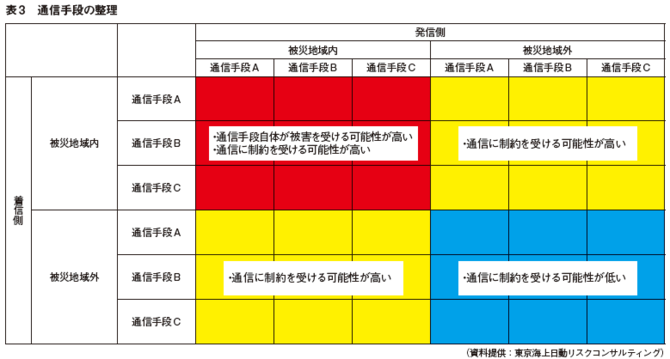

ここで具体的に通信手段について整理してみたい。表3のように、発信側と着信側、そして通信手段に応じてマトリックスを作成してみた。通信手段の保有状況や使用する環境に応じて評価は一律ではないため、どの通信手段が使えるかBCP担当者自らがマトリックスを埋めながら考えて欲しい。

首都直下地震が発生し、携帯電話の基地局が破壊された場合、頼みの綱は衛星携帯電話やMCA無線に限られてくる。しかし前述の通り衛星携帯電話も輻そうが懸念されるのであれば、会社全体の情報収集は被災地外の拠点で実施する方が効果的だ。「被災地は大変なのでは」と考えて、つい外からの連絡は遠慮してしまうかもしれないが、情報収集するために適した場所を検討した方がよいだろう。そのほかにも、「阪神・淡路大震災の際には携帯電話はつながりやすかったが、今はダメだ」とか、「東日本大震災では、PHSやSNSの通話機能が比較的つながりやすかった」など、つながりやすい手段としてさまざまな通信手段が話題に挙がるが、いずれも「同時接続数」と通信手段の「普及率」がカギとなると考えた方がよい。

廣本氏は「複数の通信手段を用意しておくことが非常に大切。つながりやすいと話題の通信手段でも、普及が進めば輻そうする可能性が生じる。輻そうがどの通信手段でどのように発生するかは、災害が起きてみなければわからない。発信側と着信側をうまく組み合わせて、いかに効率よく通信ができるか、普段から訓練などを通じて考えておくことが重要」としている。

(了)

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方