2016/09/04

誌面情報 vol52

非常時の通信手段について見直しを進める中、衛星携帯電話のパケット通信を利用し、安否確認システムの稼働を可能にした企業がある。徳島県鳴門市に本社を構える株式会社大塚製薬工場(以下、大塚製薬工場)だ。大災害における被害を最小限に抑えるため、「備える」から「立ち向かい、迎え撃つ」への意識変革・実行を目指す同社の非常時通信手段について取材した。

大塚製薬工場は、医療行為に不可欠な「輸液」で国内シェア50%以上を占めるリーディングカンパニー。緊急時の供給安定に強い社会的責任を持つため、従来からBCPに積極的に取り組んできた。

名勝「鳴門の渦潮」で有名な徳島県鳴門市に本社を構え、社屋も沿岸に近いため、南海トラフ巨大地震では津波被害も見込まれる。そこで、同社の主力工場である松茂工場では1620mの敷地外周を高さ2m(T.P+.3.9m)の防潮堤で全て囲み込むなど、徹底した津波対策を実施。

さらに周辺自治体とも協定を結ぶ一方、鳴門工場は災害時に津波避難場所として周辺住民を積極的に受け入れるなど、自社のBCPだけではなく地域との防災連携強化に力を入れている。

同社総務部BCM委員会事務局長の喜田哲也氏は「会社から半径10Km以内に従業員の70%が暮らす当社にとって、地域と共に安全・安心な街づくりを進めるのは、企業にとって共助ではなく自助だと思っている」と話す。

非常時通信の課題

BCP訓練を繰り返すなかで浮かび上がった問題の1つが、「災害時通信手段の確保」だった。

「通信回線は、電柱経由で社内へ取り込まれています。津波の際、電柱がなぎ倒されることを前提に考えると、最低でも1週間の通信手段を確保する必要があると想定しました」(同社情報システム室課長の吉次博紀氏)。

地下への埋設なども考えたが、メンテナンス費用面などで折り合いがつかない。このため配線に頼らない衛星携帯電話とMCA無線しか選択肢のない状況だったが、同社が契約していたイリジウム衛星携帯電話では、東日本大震災でも通話が輻そうした可能性が指摘されているように、大災害発生時のように世界中で衛星携帯電話が使用される場合には通じる可能性が下がるほか、衛星の捕捉に時間がかかったり音声品質が良くないなど、不安な面が多かった。

MCA無線機に関しては音質は申し分なくつながりやすいが、扱いが特殊なので慣れた人以外は使えず、さらに同社の釧路工場などは中継局のカバーエリア外であったため、使用ができなかった。

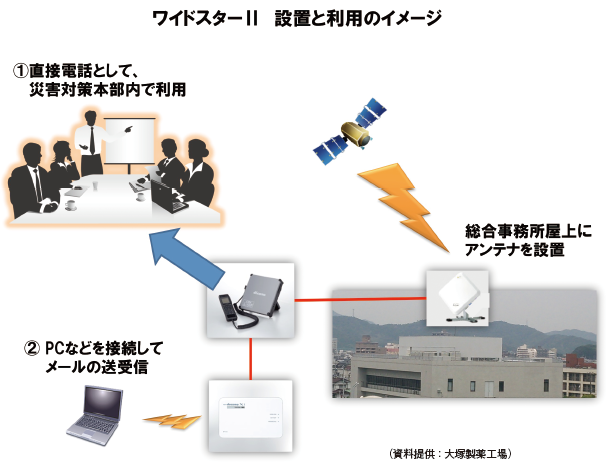

「そのような中でプレゼンを受けたのが、NTTドコモ社の『ワイドスターⅡ』(以下、WS2)でした。NTTが専用衛星を持っているため、テストした段階では非常に通話品質も良く、静止衛星であることから、南側にアンテナを向けていれば、室内でもすぐに衛星を捕捉できました。さらに普通の携帯電話と同じような操作で発信可能なこと、パケット通信ができることも魅力的でした」(同社総務部課長の西脇丈秦氏)。

同社は、結果として国内の全生産拠点と東京本部にWS2を装備。社長車にも設置した。「車に乗っていてもカーナビで南がわかれば、機体自体がアンテナになっているので確実に捕捉できる」(喜田氏)。

衛星電話回線を通じて安否確認

WS2を導入し、音声通話ののちにトライしてみたのが、メールなどのパケット通信だ。経営判断を仰ぐためには、口頭連絡よりも図表や写真を見せたほうが説得力が増す。ステークホルダーに自社の状況を説明する時も、写真は効果的だろう。テストの結果、写真を0.1MB程度にサイズダウンしてメールに添付した場合は平均43秒、0.5MBの場合でも平均3分8秒で送信できることがわかった。

「3分というと、緊急時の感覚では長いかもしれないが、あらかじめ時間がわかっていれば、途中であきらめて通信を切ってしまうこともないと考えた」(西脇氏)。

西脇氏らは、安否確認のメール送信もWS2の活用を検討した。東京本社からも安否確認メールの送信は可能だが、南海トラフ巨大地震では東京も被災する可能性を排除できない。万が一のことを考えて、手段を二重化することは有効だろう。

同社は昨年12月に総務部に所属する86人のPCと携帯アドレスに、合計169件のメールを送信したところ、メール配信に要した時間は1分30秒。サーバ上にある19.8KBの安否確認集計データ(CSV形式)は数秒でダウンロードすることができた。

今年2月にはさらに対象範囲を広げ、全国の支店、営業所など含め436人、870件に配信したところ、送信時間は5分15秒。安否データのダウンロードも9秒と、ほぼ予想通りの結果内に収まり、災害時の活用に自信をのぞかせている。

喜田氏は「徳島県内では、県庁のほか、大学、警察、地元新聞社、県立中央病院などの主要機関でWS2を導入している。今後は、それらの機関と情報通信の面でも連携していきたい」としている。

(了)

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方